[MENU]

![]() ジュリー&ジュリア (2009.12.12.)

ジュリー&ジュリア (2009.12.12.)

![]() カールじいさんの空飛ぶ家 (2009.12.12.)

カールじいさんの空飛ぶ家 (2009.12.12.)

![]() キャピタリズム マネーは踊る (2009.12.12.)

キャピタリズム マネーは踊る (2009.12.12.)

![]() 理想の彼氏 (2009.12.12.)

理想の彼氏 (2009.12.12.)

![]() イングロリアス・バスターズ (2009.11.13.)

イングロリアス・バスターズ (2009.11.13.)

![]() きみがぼくを見つけた日 (2009.11.1.)

きみがぼくを見つけた日 (2009.11.1.)

![]() 風が強く吹いている (2009.11.1.)

風が強く吹いている (2009.11.1.)

![]() あなたは私の婿になる (2009.11.1.)

あなたは私の婿になる (2009.11.1.)

![]() 私の中のあなた (2009.11.1.)

私の中のあなた (2009.11.1.)

![]() 正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官 (2009.9.29.)

正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官 (2009.9.29.)

![]() リミッツ・オブ・コントロール (2009.9.29.)

リミッツ・オブ・コントロール (2009.9.29.)

![]() 96時間 (2009.9.29.)

96時間 (2009.9.29.)

![]() 3時10分、決断のとき (2009.8.9.)

3時10分、決断のとき (2009.8.9.)

![]() コネクテッド (2009.8.9.)

コネクテッド (2009.8.9.)

![]() 愛を読むひと (2009.7.11.)

愛を読むひと (2009.7.11.)

![]() ディア・ドクター (2009.7.11.)

ディア・ドクター (2009.7.11.)

![]() サンシャイン・クリーニング (2009.7.11.)

サンシャイン・クリーニング (2009.7.11.)

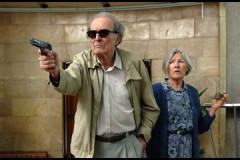

![]() 人生に乾杯! (2009.7.11.)

人生に乾杯! (2009.7.11.)

![]() レスラー (2009.6.7.)

レスラー (2009.6.7.)

![]() ターミネーター4 (2009.6.7.)

ターミネーター4 (2009.6.7.)

![]() ブッシュ (2009.6.7.)

ブッシュ (2009.6.7.)

![]() グラン・トリノ (2009.4.14.)

グラン・トリノ (2009.4.14.)

![]() スラムドッグ$ミリオネア (2009.4.14.)

スラムドッグ$ミリオネア (2009.4.14.)

![]() アライブ 生還者 (2009.4.14.)

アライブ 生還者 (2009.4.14.)

![]() ザ・バンク 堕ちた巨像 (2009.3.23.)

ザ・バンク 堕ちた巨像 (2009.3.23.)

![]() フロスト×ニクソン (2009.3.23.)

フロスト×ニクソン (2009.3.23.)

![]() 映画は映画だ (2009.3.23.)

映画は映画だ (2009.3.23.)

![]() オスカーナイト・ウォッチング! (2009.2.24.)

オスカーナイト・ウォッチング! (2009.2.24.)

![]() チェンジリング (2009.2.16.)

チェンジリング (2009.2.16.)

![]() 7つの贈り物 (2009.2.16.)

7つの贈り物 (2009.2.16.)

![]() ホルテンさんのはじめての冒険 (2009.2.16.)

ホルテンさんのはじめての冒険 (2009.2.16.)

![]() ベンジャミン・バトン 数奇な人生 (2009.2.16.)

ベンジャミン・バトン 数奇な人生 (2009.2.16.)

![]() 2008年(私の)ベスト10!(2009.1.23.)

2008年(私の)ベスト10!(2009.1.23.)

![]() ザ・ムーン (2009.1.23.)

ザ・ムーン (2009.1.23.)

![]() 「ムービー・ザ・ブービー」に戻る

「ムービー・ザ・ブービー」に戻る

![]() トップページに戻る

トップページに戻る

ジュリー&ジュリア JULIE & JULIA

(2009年、米、字幕:古田由紀子)

50年前に活躍した料理研究家のジュリア・チャイルドと、現代のブロガーの

ジュリー・パウエル。初めは「ただの人」だった2人の実在の女性が、料理を通

じてそれぞれに自己実現を果たしていく様子を描いた、心温まる良作だ。

1949年、夫の転勤でパリにやってきたジュリアは、専業主婦の生活に飽き

たらず、名門料理学校に入学する。生活のかかったクラスメートにうとんじられ

ながらも、持ち前の負けん気でめきめき上達。ついにはテレビにも出演するカリ

スマ料理研究家になっていく。

おっとりしているようで自分探しには貪欲なこの中年女性の、なんと愛すべき

ことか。演じたメリル・ストリープは、本来の自分とはかけ離れた甲高い声や、

のっそりとした身のこなしを模倣し、丁寧にキャラを作りこんだ。さすがはオス

カー常連の大女優、“別人になりきること”を余裕綽々で楽しんでいる。

キャラを作りこんだのがメリル・ストリープなら、ナチュラルな魅力を見せた

のがエイミー・アダムスだ。作家になる夢を果たせないまま30歳になってしま

ったジュリーは、ジュリアの料理本に載った524のレシピを1年間で再現し、

ブログにアップすることを思いつく。

“何者か”にはなりたいけれど、どうすればなれるのかがわからずに彷徨ってい

る女性は多いはず(男性もか)。時に無力感や劣等感にさいなまれながらも、で

きることを懸命にこなすことで自分なりの道を切りひらいていくジュリーの姿に、

きっとあなたは勇気を与えられるだろう。

それぞれの夫たち(スタンリー・トゥッチとクリス・メッシーナ)の献身ぶり

もいい。いや、献身という言葉は適切ではないか。「夢の実現は応援するよ。で

も夢がかなわなくても、そのままの君を愛しているよ」という感じで、非常に自

然体なんですね。

そのできすぎた夫ぶりはいささか非現実的に思えなくもないけれど、それが作

品全体に温かみを加えているのも、また事実。やっぱりこれって、女性監督ノー

ラ・エフロンの秘かな願望なんだろうなあ。そういえばナンシー・メイヤーズ監

督の『ホリデイ』や『恋愛適齢期』に出てきた男性キャラも、やはりこんな感じ

だったっけ。

エフロンは本作の脚本も担当。半世紀の時を隔てた2つの物語を交互に描きな

がら、ジュリーとジュリアの喜怒哀楽を巧みにリンクさせた構成が素晴らしい。

ちなみにメリル・ストリープは、『プラダを着た悪魔』ではスタンリー・トゥ

ッチを手ひどく裏切り、『ダウト 〜あるカトリック学校で〜』ではエイミー・ア

ダムスの油をこってり絞った。そんなイメージの落差を念頭に置いて鑑賞するの

もご一興。

劇中のストリープがトゥッチより縦横ともにデカいのにも注目したい。実在の

ジュリアが身長185センチの女丈夫だったためだが、しかし実際の身長はトゥ

ッチが173センチで、ストリープが168センチだ。このVFX、ド派手なだ

けの『2012』なんかよりよっぽどすごいかも?

カールじいさんの空飛ぶ家 UP

(2009年、米、字幕:石田泰子)

カンヌ映画祭のオープニングや、東京国際映画祭のクロージングを飾ったディ

ズニー/ピクサー10作目の長編アニメ。アニメの主人公らしからぬ無骨な顔を

した老人の冒険を、カラフルで生き生きとしたCGアニメを使って描いている。

無口な少年と冒険好きな少女が出会い、ともに成長し、老いていく顛末を描い

た冒頭の“つかみ”がまずは素晴らしい。セリフなしのモンタージュながら、2

人の堅い絆や子どもができない体だと知ったときの落胆、先立つ者の辛さや残さ

れた者の悲哀がジンワリと画面から伝わってくる。涙もろい方なら、この時点で

すでに泣くだろう。

だが物語が動きだすのはそこからだ。最愛の妻を失い、想い出の詰まった家ま

で奪われそうになったカール老人は、何万個もの風船を屋根に付け、「いつか行

こう」と妻と約束していた伝説の滝へと飛び立つ。

風船で家が飛ぶわけないなんて思っちゃいけない。手練れのアニメーターの手

にかかれば、すべての不可能は可能になるのである。なんたってアニメキャラの

顔に無精髭まで生えちゃうんですから。

滝の見える場所まではあっさり到達するカールだが、浮力を失いかけた家を崖

の上まで引きずっていくのが一苦労。幻の巨大鳥や、その鳥の捕獲に執念を燃や

す老探検家が絡み、じいさんの冒険は思いがけずスペクタクルなものになってい

く。

老探検家の手下となって飛行機まで操縦するくせに、誰かがボールを投げると

追いかけずにはいられない犬たちが何ともケッサク! カールと老探検家がボキ

ボキ関節を鳴らしながら繰り広げるバトルは、映画史上最も壮絶にして抱腹絶倒

だと言っていい。

そんなカールの冒険をより意義深いものにしているのは、ポーチに紛れこんで

いた少年ラッセルの存在だ。空の上や秘境で放り出すわけにもいかず、カールは

やむなくラッセルの面倒をみる。そして注意散漫で騒々しいその少年に、次第に

情を移していく。

作り手ははっきりとは語っていないが、中年以上の観客の目から見れば、カー

ルの冒険は明らかに死出の旅だ。妻の想い出との心中行と言い換えてもいいだろ

う。

ところが守るべきものを得た老人は、ラッセルを危機から救うために、妻と使

った家具を捨て、妻と暮らした家を捨て、代わりに新たな家を、家族を、生き甲

斐を手に入れる。

人生、想い出がないのも寂しいけれど、想い出に縛られるのもつまらない。大

事な人を亡くした人に、穏やかな励ましと、明日への希望を与えてくれる、本作

はそんな良作だ。

キャピタリズム マネーは踊る CAPITALISM: A LOVE STORY

(2009年、米、字幕:石田泰子)

『ボウリング・フォー・コロンバイン』では銃規制を、『華氏911』ではブッ

シュ政治を、『シッコ』では医療制度を俎上に載せ、米国の抱える諸問題や矛盾

点に鋭いメスを入れてきたマイケル・ムーア。その彼が新たな題材として選んだ

のは、「冷戦の勝者」たる資本主義だ。

私たちは普段、資本主義と民主主義を同じもの、あるいは不可分のものととら

えがち。でも、それは大きな間違いだよと、ムーアは強く訴える。

ムーアが少年時代を過ごした1950年代、米国の庶民はそこそこ満ち足りた暮ら

しができていた。ところがレーガン政権以降の金持ち優遇策で貧富の差が拡大。

末端の労働者は低賃金とリストラに悩まされている。一方では規制緩和の進行に

よって、様々な弊害も噴出した。従業員に生命保険をかけてがっぽり儲ける企業

あり(これは日本にもありますね)、民営化された少年院が収監者を増やすよう

判事に働きかけた事例あり(日本の郵便会社もそのうち非道なことをしだすんじ

ゃないのか?)。資本主義のこの暴走ぶり、いったいどうなのよ?

……と、そんな問題意識からムーアが取材と撮影を始めた数ヵ月後、奇しくも

サブプライムローンの焦げつきを発端とする金融危機が発生。おかげで幸か不幸

か、本作に思わぬ幅と深みが加わることとなった。

ローンの払えなくなった庶民がマイホームを追い立てられる一方、金融危機の

元凶となったウォール街はまんまと巨額の公的資金を獲得。ホワイトハウスや連

邦議会をも意のままに操るウォール街のやり口には、日本で暮らす我々としても

怒りと恐怖を覚えずにはいられない。

それにしてもマイケル・ムーアは、どんどん映画作りがうまくなっていると思

う。あるいは観客を味方にする術に長けてきたと言うべきか。

『ボウリング・フォー・コロンバイン』や『華氏911』では、賛否両論ある題材を

取りあげたにもかかわらず、独善的な主張や「アポなし突撃取材」という攻撃的

な手法が目立ち、主旨には賛同しつつも反感を覚える部分が多かった。

ところが『シッコ』や本作では、弱者なら誰もが共感できる題材を取りあげ、

しかも自ら「突撃」するよりも、前線の背後でやんわりと「多数派工作」をする

ような語り口が目立っている。豊富な資料映像や的確なデータを駆使したり、ユ

ーモラスなCGやウィットの効いたナレーションを盛りこんだりするのは元来ム

ーアの得意とするところ。そんな姿勢の変化があれば、作品の説得力が増さない

はずがない。

ムーアが使用した映像の中には、貧困の撲滅や社会福祉の充実を訴えるフラン

クリン・ルーズベルト大統領(当時)の談話もあった。しかし70年が過ぎた今、

彼が心を痛めた米国の諸問題はほとんど温存されたままだ。

おっと、他人事ではないかもしれない。日本でも小泉政権以来の規制緩和で非

正規雇用の労働者が急増。先の厚労省の調査によれば、日本は先進国屈指の「貧

乏人が多い国」に転落したという。

「日本もアメリカの真似をすると大変なことになるよ!」という本作の宣伝コピ

ーは、果たしてこの国の為政者たちの耳に届いているだろうか。

理想の彼氏 THE REBOUND

(2009年、米、字幕:戸田奈津子)

太平洋のあちらとこちらで時ならぬ“年の差恋愛”ブームが起きている。つい

先日、サンドラ・ブロックがライアン・レイノルズを婿にしたと思ったら、TB

Sでは観月ありさが小池徹平を前におひとりさまの我が身を顧み、NHKでは黒

木瞳が向井理をつかまえた。

そして今度はキャサリン・ゼタ=ジョーンズが、ジャスティン・バーサ(『ナ

ショナル・トレジャー』シリーズでニコラス・ケイジの手伝いをしていたお調子

者ですね)の中に理想の彼氏を見出そうとしている。

専業主婦だった40歳のサンディは、浮気した夫と別れ、2人の子どもと新生

活を開始する。だが前夫への怒りをうまく消化できない上に、久々の会社勤めが

うまくいかず、鬱屈は募るばかり。そんな中、16歳年下のベビーシッター、ア

ラムの優しさに触れ、サンディはためらいながらも“恋の現役”に復帰するのだ

が……。

軽いタッチながらも、弾けきったコメディにはせず、現実の苦みを適度に残し

た演出が上々だ。あの年齢の女性としては十分にきれいだが、それなりの“くた

びれ感”も感じさせるゼタ=ジョーンズがとてもいい。どん底にあったヒロイン

が、誠実に人生と向き合ううちに、恋とキャリアの両方を手に入れるサクセスス

トーリーが根幹。当然、アラフォー女性だけでなく、幅広い世代の共感を呼ぶだ

ろう。

ちなみにゼタ=ジョーンズは、実生活では25歳年上のマイケル・ダグラスを

“理想の彼氏”に選んでいる。それを思うと、このキャスティング、ちょっとお

かしい。

ところで冒頭に挙げた4作品には、単に“年の差恋愛”を描いた作品というに

とどまらない多くの類似点がある。ブロック、黒木、ゼタ=ジョーンズの役年齢

がいずれも40歳なのは決して偶然ではないだろう。そのあたりが一般に受け入

れられる(と、映画作家が考える)恋愛ドラマの上限なわけですよ。

おっと、これはあくまでも「恋愛ドラマの上限」であって、決して「恋愛の上

限」ではありません、はい。

“年の差恋愛”が、同時に“格差恋愛”になっているのも4作品の共通点。それ

も格上なのは年上女で、年下男は格下だ。『ぼくの美しい人だから』(90)のよう

に、年下のセレブ男が貧乏なオバサンに恋をする物語は、今回のブームにおいて

は作られていない。

さらに言うなら、役柄上の格差はそのまま、演じる俳優の格差と重なってもい

る。つまりどの作品も主役が年上女、脇役が年下男であって、その逆ではないん

ですね。

どうも映画作家たちは、「年上女(=女性客のアバター)が若い男に恋をする

話」なら容認されるが、「年下男(=女性客のバーチャルな恋人)が中年女性に

恋をする話」では観客に支持されないと思っている節がある。そしてそれは多分

に真実だ。降って湧いたような“年の差恋愛”ブームの陰にそんな冷徹な事実が

隠されていることを、もちろん聡明なアラフォー女性たちはとっくに気づいてい

るだろうが。

上記作品のもうひとつの興味深い共通点は、年下男たちがそろいもそろって草

食系であること。彼らが年齢の釣り合った若い女性に興味を示すことはなく、年

上女は誰からも奪うことなく年下のイケメン君を手に入れる。

そう、ここでも映画作家たちは、若い女性客(=一番のお得意さん)の反発を

買うような設定を巧妙に避けているのである。一見、現実離れした当節の“年の

差恋愛”ドラマは、実は興業収入や視聴率への配慮というベタベタの現実から生

まれた皮肉なファンタジーなのだ。

もちろん、それが悪いということではない。本作のように映画としてよくでき

た作品なら、それで万事OKなのだけれど。

イングロリアス・バスターズ INGLOURIOUS BASTERDS

(2009年、米、字幕:松浦美奈)

クエンティン・タランティーノは、この作品で映画の定石をいくつ破っただろ

う?

ナチス占領下のフランスを舞台に、2つのヒトラー暗殺作戦を同時進行させる

という筋立てからして破格。魅力的なキャラクターを次から次へと登場させては、

華麗なる死と暴力の激発の中で、惜しげもなく退場させていくのもぜいたくだ。

観客は予想を裏切られ、大いに驚愕することになるが、それでいてストーリーの

緊迫感やパワーが落ちることはない。

おまけにタラちゃん、するに事欠いて、しまいには“歴史”まで変えてしまっ

た。ブライアン・シンガーとトム・クルーズのコンビでも越えられなかった史実

という名の厚い壁を、これほどあっさりぶち壊してしまうとは、タラちゃん、や

はりあんたはただ者ではない。

この作品、タイトルこそ『イングロリアス・バスターズ』だが、ナチス抹殺を

任務とする同名の部隊の活躍シーンはわずかなもの。メンバーのキャラも地味だ

し、そもそもリーダーのブラッド・ピットの見せ場からして、そう多くはない。

ピットをスーパーヒーローに仕立てあげれば、それだけ観客動員も増えただろう

に、このあたりも天の邪鬼なタランティーノの面目躍如たるところか。

だが、2時間32分に及ぶ長尺のドラマを見ているうちに、私たちは次第に気

づいてくる。主要な登場人物の全員が、実はイングロリアス・バスターズ(名誉

なき野郎ども)ではないかと。

そんなバスターズの一員としてまばゆい輝きを放っているのが、メラニー・ロ

ラン(ナチスに復讐を誓うユダヤ人女性)、クリストフ・ヴァルツ(「ユダヤ・

ハンター」の異名を取るナチスの将校)といった日本ではあまり知られていない

ヨーロッパの役者たちだ。

とりわけ冗舌で狡猾、慇懃で冷酷なナチスの将校を、時に悪ノリも交えながら

奔放に演じたヴァルツ(写真)の芸達者ぶりには舌を巻く。悪役が魅力的な映画

は面白いとよく言われるが、本作もまた然り。

ドイツ生まれのダイアン・クルーガーも、敵か味方か判然としないドイツ人女

優の役を好演した。

タランティーノがプロットを組み立てる上での大きな武器にしたのが言語だ。

アメリカ人監督が作るアメリカ映画なのだから、登場人物の国籍にかかわらず全

編英語のセリフにするという選択もあるわけだが(アメリカ人は字幕付きの映画

をひどく嫌う)、タラはここでも定石を破り、英語、ドイツ語、フランス語、イ

タリア語が乱れ飛ぶ複雑な一作に仕立てた。

そのことによって、ある登場人物が何語をしゃべるかが、時には状況や心理を

説明する道具となり、サスペンスを盛り上げる手段となり、笑いを取るネタとも

なっている。ドイツ人に化けたイギリス人将校が、ドイツ語の訛りから正体を見

破られそうになる一幕などは、ヒリヒリするような緊張感が漂う本作きっての名

シーンだった。

ちなみに、ダイアン・クルーガーがいみじくもブラッド・ピットに言い放つ

「だいたいアメリカ人は外国語が話せるの?」という辛辣なセリフは、タランテ

ィーノにとっては自虐的なギャグであり、クルーガーにとっては日頃の本音をの

ぞかせたひと言であったかもしれない。

ベテラン翻訳者の松浦美奈さんは、数か国語が飛び交うこの難物にも巧みに字

幕を付けておられたが、この作品、日本語吹替版にはおよそなじまないタイプの

映画ではある。

近年の戦争映画は、人道主義に基づく反戦映画として作られるケースが大半に

なっている。ところが変人タランティーノは、そんな世間の風潮など、どこ吹く

風だ。

といって往年の戦争映画のように兵士を愛国的な英雄にするでもなく、戦争を

称えるべき功績として描くでもない。

要するに彼は、どちらの「権威」にもアッカンベーをしているんですね。「俺

は面白い映画を作ってるだけだよ、戦争は単なる素材だよ」と。

その開き直りがあるからこそ、“名誉”なんてお荷物にとらわれずに、しびれ

るほどにカッコいい“名誉なき野郎ども”を縦横に躍動させることができるのだ

ろう。今年のお正月映画きってのこの快作、何をおいても観るべし!

きみがぼくを見つけた日 THE TIME TRAVELER'S WIFE

(2009年、米、字幕:藤澤睦実)

この映画はひとりのタイムトラベラーを主人公にしている。が、だからといっ

て正統派のSF映画を期待して劇場に出向くと、冒頭から客席でのけぞることに

なる。過去に戻った主人公が、あろうことか少年時代の自分とあっさりコンタク

トしちゃうからだ。幾多のタイムトラベルSFが絶対のタブーとしてきたその行

為を、彼はいとも簡単に犯してしまう……。

それもそのはず、原作となった同名小説はSFではなくラブストーリーなのだ

という。もしかすると作者のオードリー・ニッフェネガーは、定番のタイムトラ

ベルSFをまったく読むことなく同書を書いたのかもしれない。おかげでこの映

画も、正統派のSF物とはちょっと感覚のずれた、一種独特の見どころを持つも

のとなった。

たとえば通常のタイムトラベルSFでは、すべての事情を知る主人公が「神の

立場」に立つのが普通だ。そして「歴史を改変してはならない」という縛りの中

で、自らの金銭欲と闘ったり、愛する者の死を防ごうか防ぐまいかと悩んだりす

る。

ところが本作の主人公ヘンリー(エリック・バナ)は、そんな縛りなどお構い

なしに、ズルしてロトを当てちゃったりするんですね。その後にどれほどのバタ

フライ・エフェクトが生じることやら。

さらに面白いのは、ヘンリーがちっとも「神の立場」に立っていないこと。

『きみがぼくを見つけた日』という邦題は象徴的だ。というのも、ヘンリーがヒ

ロインのクレア(レイチェル・マクアダムス)と初めて出会うとき、クレアの方

はすでに彼を知っていた。未来から来た「もっと年上のヘンリー」と少女時代か

らたびたび出会い、彼に恋をしていたからだ。

同時代を生きるヘンリーは、初対面なのになぜかヤル気満々の美女に「見つけ

られ」、大いにとまどうことになる。

自分と同じ特異体質の子供を作るまいと、ヘンリーがパイプカットするシチュ

エーションも興味深い。子供の欲しいクレアは一計を案じ、過去から来た「もっ

と年下のヘンリー」と寝て、まんまと妊娠してしまう。

「過去の自分」に間男されちゃったヘンリーは形なしだ。これではとても「神の

立場」の主人公とは思えない……と書きかけて、ふと気がついた。この映画(と

原作小説)の原題が『The Time Traveler's Wife 』(タイムトラベラーの妻)だ

ったことに。なるほど、少なくとも原作が書かれた時点では、この物語の主人公

はクレアの方だったのだ。

まあ、いくら変形のSFだとはいっても、ヘンリーのタイムトラベル体質を遺

伝子レベルの異常で説明していたのは苦しすぎるだろう。とはいえ幸せな夫婦生

活から、死の影がのしかかる終盤に向けての変調は切ない。

『ゴースト/ニューヨークの幻』の脚本家として知られるブルース・ジョエル・

ルービンは、今作でも「自分の死後を見る男」の複雑な心境を描いた。ラブスト

ーリーとしてもSFとしても変わり種のこの作品、一見の価値ありだ。

風が強く吹いている

(2009年、日)

マラソンの中継を最初から最後まで見ていられる御仁の気が知れない。延々と

人が走っているだけの2時間だ。1打席ごとの攻防があるわけでもなければ、華

麗なパスやシュートが連発されるわけでもなく、フンドシ姿の巨漢が次から次へ

と土俵に上がるわけでもない。

たまに引き離しにかかったり、追い抜いたりといった「見せ場」もないではな

いが、いつ起こるかわからない(ヘタするとまったく起こらないかもしれない)

その5分間のために、2時間テレビの前で過ごす気にはとてもなりません。

ましてや箱根駅伝など論外。寒空の下を薄着で走る絆創膏だらけのアマチュア

走者を、何が悲しくて2日間に渡って見ていなければならんのか。はっきり言っ

て、あれは視聴者の頭がお屠蘇ボケした正月なればこそ成立する特殊なスポーツ

番組であろう……と考えるご同輩には、ぜひこの映画を薦めたい。

2時間13分という上映時間は1本の映画としてはやや長めだが、このほぼマラ

ソンのゴールタイムに等しい時間を割くだけで、無名の大学陸上部がトレーニン

グを積み、予選会に勝ち残り、箱根駅伝の本番を完走するまでの全過程を見るこ

とができる。

練習と試合の合間には努力、根性、挫折、再起、反目、友情、情熱、ライバル

心といったスポーツ映画に必須の「おかず」もたっぷりと盛りこまれており、は

なはだ時間的なコストパフォーマンスがよろしい。

原作は三浦しをんの同名小説だ。寛政大学に入学したカケル(林遣都)は、4

年生のハイジ(小出恵介)に半ばだまされるようにして陸上部の寮に引きこまれ

る。残る8人の寮生はヘビースモーカーの留年生、スポーツ推薦ではない普通の

黒人留学生、マンガ狂の運動音痴など陸上部とは名ばかりの者ばかり。ところが

歓迎会の夜、ハイジはなぜか自信たっぷりに「この10人で箱根駅伝を目指す」と

宣言して……。

脇役陣の多彩な個性も楽しいが、何といっても本作の2本柱はカケルとハイジ

だ。アスリートとしての輝かしい未来をそれぞれ不祥事と故障で棒に振った2人

が、好きだから走るという原点に立ち返って大目標に挑む、これは再生の物語。

ストーリーの進行と共に明かされていく2人の過去からは、(現実のアマチュア

スポーツ界を席巻しているであろう)勝利至上主義への批判ものぞく。

林遣都が良くも悪くも一本気なカケルをナイーブに演じれば、小出恵介はハイ

ジの器の大きさを骨太な演技で表現した。同性から見ても共に好感度大だ。

クライマックスとなる箱根駅伝のシーンは、実際には九州地方の道路で撮った

のだそうだが、本家のコースの映像が巧みに織りこまれ、まるで本当に箱根を往

復したかのよう。

監督・脚本の大森寿美男は区間賞争い、繰り上げスタート、体調不良といった

箱根ならではのドラマを目配りよくプロットに織りこんだ。

最後がアナクロなスポ根モノになってしまったのには閉口したが、まあ、あま

りうるさいことを言う必要もあるまい。林遣都の美しいランニングフォームを見

るためだけでも、劇場に足を運ぶ価値はある作品だから。

あなたは私の婿になる THE PROPOSAL

(2009年、米、字幕:いずみつかさ)

日本で初めて雇用機会均等法の恩恵を受け、かつその歪みにさらされた女性キ

ャリアたちが、今「アラフォー」と呼ばれる年代を迎えている。彼女たちの中に

は、もちろん結婚・出産を経験した者もいるが、様々な事情でそれをあきらめた

(あるいは、あきらめるだけのチャンスさえつかめなかった)者もまた少なくな

い。本作のヒロインは、まさにそんな女性たちの分身だ。

ニューヨークの出版社で働く鬼編集長のマーガレット(40歳)は、カナダ人で

あるにもかかわらずビザの更新を怠ったために国外退去を命じられるはめに。キ

ャリアを棒に振りたくないマーガレットは、3年間、奴隷のようにこき使ってき

たアシスタントのアンドリュー(28歳)の腕をひっつかみ、「私たち、結婚しま

す」と宣言するが……。

『扉をたたく人』『正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官』と、今年になってから不法

滞在の外国人をテーマにしたシリアスな映画が連続して公開されているが、切り

口を変えれば同じテーマをここまでコミカルに描けるんですね。

仕事のためなら花も嵐も踏み越える猛烈ヒロインに扮したサンドラ・ブロック

が適役。『スピード』や『デンジャラス・ビューティー』と同様にかなり独善的

でアクの強い役どころだが、この人がやるとなぜか憎めない。

実年齢では45歳になるブロックは、本作では「何も見せないくせに意外にドキ

ッとさせる」上級テク(?)のヌードシーンまで披露してくれている。

アンドリューに扮したライアン・レイノルズもまた好演。鬼上司のいきなりの

求婚に、

1)まったく事情が呑みこめていないボンクラ状態

2)薄々状況に勘づいてからのショック状態

3)逃れられない運命と観念しての反撃(「だったらひざまずいて頼めよ。昇進

もさせろよ」と要求するわけだ)

と移行する様々な表情の変化は、本当に笑える。

マーガレットの永住権が取れたらさっさと離婚するつもりだった2人だが、ア

ンドリューの実家を訪ねるうちに、次第に気持ちが変化する(お約束です)。家

族からキスをけしかけられてやむをえずブチュッとやったとき、2人の間に微妙

に何かが通い合うあたりの繊細な描写は、女性監督のアン・フレッチャーならで

はか。

仕方なく同じ寝室に泊まった2人の距離が、セックスではなく、会話で詰まっ

ていく描写も暖かい。

年齢差12歳のミスマッチ・ロマンスでさんざん笑わせておいて、最後の締めは

胸キュンだ。あれこれあって帰国を決意したマーガレットと、引き止めようとす

るアンドリュー。

「独りでいた方が何でも忘れてしまえるから楽よ」というマーガレットの言葉は、

すべての独身キャリア女性の建前であり、「(恋をするのは)怖いの」というマ

ーガレットのつぶやきは、すべての独身キャリア女性の本音だろう。僕が40代

独身女子だったら、絶対我が身と重ねて泣いてるね。

もちろん、どれだけヒロインに感情移入したところで、映画館を出た彼女たち

が年齢差12歳のイケメンに抱きしめられることは金輪際ないのだけれど。たぶん。

私の中のあなた MY SISTER'S KEEPER

(2009年、米、戸田奈津子)

知人のお見舞いに行ったときなどに、私たちは何の気なしに「病気に負ける

な」なんてことを口にする。さしたるためらいも疑問もなくそれが言えるのは、

病気と戦うことが絶対的な善であり、戦えば必ず勝てると信じているからだ。

だが、肉親の健康を犠牲にしなければ、病気と戦えないのだとしたら? そう

までして戦ってもなお、病気に打ち勝てないのだとしたら?

『私の中のあなた』は、米国のベストセラー小説を『きみに読む物語』(05)のニ

ック・カサヴェテスが脚色・監督した作品だ。難病ものには違いないが、単に

「泣ける」ことを売りにしたお涙ちょうだい映画に堕すことなく、終末医療のあ

り方に鋭い問題提起を投げかける良作に仕上がっている。

主人公のアナ(アビゲイル・ブレスリン)は、白血病の姉ケイトを救うために

意図的に“創られた”子供だ。もちろん運任せで作ったのでは、遺伝子が適合す

る妹は必ずしも生まれない。両親は複数の卵子を人工受精させ、姉へのドナーと

なりうる遺伝子を持つものだけを子宮に戻したのだ。

そんなふうにしてこの世に生み出されたアナは、出生直後の臍帯血に始まって、

自分が意思表示をできるようになる前から骨髄やら何やらを提供させられてきた。

だが11歳となったある日、アナはケイトへの腎臓の提供を拒み、自ら弁護士を

雇って両親を訴える……。

アナが訴訟を起こした動機が単なる「我が身かわいさ」でないことは、物語が

始まってすぐにわかる。長男ジェシーを含めた家族5人が、ケイトの病気に振り

回されながらも、互いに励まし合い、いたわり合う姿が丁寧に描かれているから

だ。

それではどうしてアナは、あえて姉を死に追いやるような行動に出たのか。そ

れこそが、この感動の物語を貫く大きな柱だ。最後の法廷シーンでその真相が明

かされるとき、観る者は姉妹の深い愛情に打たれるだろう。そして「病気と戦

う」ということの意味を、あるいは「病気に負ける」という言葉に潜む欺瞞を、

改めて問い直すだろう。

臓器移植法が成立して10年以上がたつけれど、脳死状態の患者からの臓器提

供は、日本ではいっこうに普及しない。2009年にはそれを推進する方向に法

改正も行われたが、それで脳死移植が飛躍的に増えることは、私はないと思うな。

脳死移植の推進派は「なぜなのだろう?」と首をひねっているようだが、その

理由は明らかだよね。「他人から臓器をもらってまで、人は生きるべきなのか?」

「本来死すべき人を生かすのは、自然の摂理に反するのではないか?」という根

元的な疑問を、多くの人が心に抱いているからだ。当事者には酷な言葉になるの

で、あまり声に出すことはないけれど。

『私の中のあなた』の中で、娘に先立たれた女性判事(ジョーン・キューザック)

が、アナからそのことを同情されて、こんなふうに答えている。「いいのよ、死

は恥ずべきことじゃない」

それはおそらく、本作の作り手が観客に最も伝えたかったメッセージのひとつ

だろう。そう、病に倒れることは「負ける」ことではない。生の延長上にあるも

のを、尊厳を持って受け入れることなのだ。

(まあ、こんなこと書いていても、自分や近親者が重病になったら、私も移植待

ちのリストに登録するんだろうけど)

正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官 CROSSING OVER

(2008年、米、字幕:岡田壮平)

ロサンゼルスの日本人街が衰退の一途をたどっていると聞いた。確かにいまア

メリカに渡っても、日本よりいい暮らしのできる保証はないもんなあ。

とはいえ世界標準に照らせば米国はまだまだ富とチャンスの国。よりよい暮ら

しを求めて世界中から貧しい人々がなだれ込む。本作はそんな不法移民の諸事情

を、彼らを取り締まる捜査官マックス(ハリソン・フォード)の苦渋を軸に描い

た群像劇だ。

舞台はポール・ハギス監督の『クラッシュ』(04)と同様、人種のるつぼのロサ

ンゼルス。ただし、『クラッシュ』が人種間の対立に問題意識を置いていたのに

対し、こちらは米国市民権の有無という切り口からアプローチしている点が目新

しい。オーストラリアや南アフリカ共和国から来た白人だって、市民権がなけれ

ば「二級市民」なんですね(目から鱗)。

本作が取りあげるのはメキシコ、オーストラリア、バングラデシュ、イラン、

韓国、ナイジェリア、南アフリカ共和国などから米国に移民し、あるいは不法入

国した1ダースほどの老若男女だ。自身も南ア系米国人であるウェイン・クラマ

ー監督(脚本も)は、宗教や家族構成の異なる多彩なキャラクターを創造し、そ

れぞれにリアルで説得力のある物語を与えた。『クラッシュ』と同様、多くの登

場人物たちが少しずつ袖すり合いながら、個々に独立したストーリーを紡いでい

く構成がうまい。

9.11テロ以降、米国の不法移民に対する規制が強化されたあたりの事情は、

先に公開された『扉をたたく人』でも描かれていたところ。その影響を受け、本

作の登場人物たちも、就労許可をエサに悪徳役人につけ込まれたり、強制送還に

よって家族がバラバラになったりといった悲劇に見舞われる。

といって胸を痛めてばかりはいられないのが、この問題の難しいところ。「入

国も就労もフリーパス」なんて移民政策をとったら、本来の国民が食いっぱぐれ

ますからね。クラマー監督はそんな万人の葛藤を、マックスという実直なキャラ

クターの言動に投影してみせる。

そういえば日本でも数ヵ月前に、蕨市に住むフィリピン人一家の強制退去を巡

って筋論と同情論が交錯したっけ。この件に関する私個人の考えは「そもそもの

出発点が不法だったんだから、原状回復させられるのは仕方ないでしょ」という

もの。支援派の主張の弱みは、まさにそれが同情論でしかない点にある。「一家

を日本に在留させるのが筋として正しい」という主張を展開できないのでは、議

論の結果は見えている。

一方で本作には、晴れて市民権を取得した「勝ち組」たちも登場する。たとえ

ばイラン移民のハミード(クリフ・カーティス)は、今ではマックスの同僚(つ

まりは権力を振るう側の人間)だ。

この男、たまたま遭遇した酒屋強盗を水際だった手並みで鎮圧するかと思えば、

妹を殺害された事件に絡んではどこか後ろ暗い秘密を抱えている様子。本来的に

は地味なこの社会派ドラマにハミードのようなキャラクターを配することで、ク

ラマーは本作をエンターテインメントとしても見応えのあるものにした。

人気絶頂期には「大作映画の主演でなければ出ない」と発言していたフォード

も、さすがに還暦を超えて心境が変わったか、今回はインディーズ映画の、しか

もアンサンブルキャストのひとりとしての参加に相成った。

最後にハミードを追及する場面だけは“主演級スター”の面目躍如たるヒーロ

ーぶりだったが、逆にそこだけが作品全体のトーンから浮いていた感も。

フォードが出演することでこの作品の集客力が格段にアップすることは容易に

想像されるだけに、まだ実績の乏しいクラマー監督が一種の「おべっか」として

このシーンを書いたのではないか、そういえばフォードには脇役だったキャラク

ターを主役のひとりに書き換えさせた「前科」があったっけ……と、そんな裏事

情を想像しながら鑑賞するのも一興か。

リミッツ・オブ・コントロール THE LIMITS OF CONTROL

(2009年、西=米=日、字幕:?)

殺しの依頼を受けた(ように思われる)殺し屋(らしき男)が、スペインに渡

り、連絡者からの情報を待つ。極言すれば『リミッツ・オブ・コントロール』の

4分の3はそれだけで過ぎてしまうのだが、どっこい本作は退屈とは無縁。なぜ

ならこの作品の魅力は、ジム・ジャームッシュ監督が積み重ねるユニークなディ

テールにこそあるからだ。

主人公の「孤独な男」(イザック・ド・バンコレ)はカフェに行くたび2杯の

エスプレッソを注文する。ダブルエスプレッソを1杯ではなく、レギュラーサイ

ズのエスプレッソを2杯。どうやらそれが連絡者に対する目印になっているらし

い。

「イチローはなぜ同じ毎日を繰り返しているのに未来を作れるのか」というコピ

ーが某通信会社のCMに使われているが、「孤独な男」もまた、毎朝の太極拳に

始まり、銃や携帯電話は使わない、仕事中のセックスはしない、夜は横になるだ

けで寝ないといった厳格なルールを自らに課している。

彼の前にはいわくありげな連絡者が次々と現れ、申し合わせたようにサングラ

スを外しては、「スペイン語は話せるか?」と切り出す。そしてある者は弦楽器

について、またある者は古い映画について、さらに別の者は分子科学について、

本筋と関係あるのかないのか判然としないうんちくを傾ける。

「ブロンド」(ティルダ・スウィントン)、「メキシコ人」(ガエル・ガルシア

・ベルナル)、「分子」(工藤夕貴)、「ギター」(ジョン・ハート)といった

コードネームしか持たない連絡者たちのどこかオフビートなたたずまいは、無口

でストイックな「孤独な男」とは好対照だ。

「孤独な男」がマドリードのレイナ・ソフィア美術館(ピカソの「ゲルニカ」を

収蔵することで有名)で1枚の絵を見るたびに、その絵にちなんだ連絡者が登場

する“遊び”も面白い。バイオリンの絵を見た日にはバイオリンケースを抱えた

男が現れ、ヌードの絵を見た日には裸の女が現れるといった具合。

この種のイメージの連鎖は、視覚だけではなくセリフの中にも随所に取りこま

れている。「想像力を使え」「宇宙には中心も端もない」「自分こそ偉大だと思

う男を墓場に送れ」といった意味があるのかないのか判然としないメッセージを

繰り返し複数の登場人物の口から語らせ、ジャームッシュは観る者を巧みに煙に

巻くのである。

全編で狂言回しの役割を果たしているのが、同柄で色違いのマッチ箱だ。「孤

独な男」は連絡者と接触するたびにそれを交換し、中の暗号文に従って次の連絡

者へ、次の町へ、そして標的へと近づいていく。

「孤独な男」が最後にたどり着くのは、厳重に警備された荒野のとりで。驚くべ

き奇策でその警備を突破する彼を(あるいはジャームッシュを)見て、あなたは

唖然とするだろうか、感嘆するだろうか、それとも「それはないだろう!」と怒

りだすだろうか。

余談ながら「孤独な男」がマドリードの次に訪れるのはセビリアだ。アトーチ

ャ駅からAVE(スペインの新幹線)に乗ってセビリア入りする行程は、私が数年

前にサッカー観戦に行ったときのそれとそっくり同じで、なんだかとっても懐か

しい。

町に着いてからも、「孤独な男」はユダヤ人街や黄金の塔といった見覚えのあ

る観光スポットの中を逍遙する。あとでプレスシートを見てみたら、セビリアは

ジャームッシュにとって「世界で一番好きな町」なのだとか。どうりで魅力的に

撮られているわけだ。

とはいえ、セビリアから遠く離れた荒野のクライマックス・シーンで、黄金の

塔が非常に大きな役割を果たしていたのには驚かされました、はい。

96時間 TAKEN

(2008年、仏、字幕:松浦美奈)

うるさ型の映画ファンや評論家からは時にボロクソにけなされることもあるが、

アクション映画のストーリーメーカーとしてのリュック・ベッソンの手腕は、誰

もが認めるところだろう。初期の『ニキータ』や『レオン』から、製作・脚本に

専念するようになってからの『トランスポーター』や『ダニー・ザ・ドッグ』ま

で、特異な主人公を創造し、彼(女)らを激流のような物語の中で泳がせる彼の

力量は、余人の追随を許さない。

やはりベッソンが製作・脚本を担当した『96時間』も、そんな系譜に属する作

品だ。上記の作品の主人公たちと比べると、学者タイプのリーアム・ニーソンが

演じる元秘密工作員のブライアンは一見地味だが、さらわれかけた娘からのSO

Sコールを受けるやいなや、いち早く事態を察知しICレコーダーをセット。修

羅場に臨めば、考えるより先に体が反応するプロの凄みを見せてくれる。

カリフォルニアから、娘が消えたパリに乗りこんだブライアンは、工作員時代

に身につけたノウハウを駆使して、彼女がアルバニア系の人身売買組織にさらわ

れたことを突きとめる。タイトルの『96時間』とは、データ上、失踪者を奪還で

きるリミットのことだ。現地の警察にも頼らず、法律さえ無視してひたすら手が

かりを追うブライアンのキレぶりは、正義の主人公どころかむしろアウトロー。

「娘を取り戻すためならエッフェエル塔でも倒す」という言葉も、あながちオー

バーではないと思えるほどだ。

ベッソン組の撮影監督だったピエール・モレル監督は、盟友が紡ぎ出すストー

リーをよどみなく形にしてみせた。建設現場(実は売春窟)でのカーアクション

から、マフィアのアジトでのガンファイト、人身売買オークションへの潜入から、

アラブ人との半月刀での格闘と、わずか93分の作品に、よくぞこれまでと思うほ

どの見せ場が続く。

短くまとめた分、特段の友情や裏切りやどんでん返しは仕込まれていないが、

消えた娘の手がかりを次々と追うだけの直球勝負でこれだけ面白い映画ができて

しまうのは逆に驚き。“異人たち”が暗躍する花の街の裏面も興味深い。

3時10分、決断のとき 3:10 TO YUMA

(2007年、米、字幕:田中和香子)

エルモア・レナード原作の西部劇『決断の3時10分』(57)のファンだったとい

うジェームズ・マンゴールド監督が、半世紀越しでリメイクを実現させた作品。

故意か偶然か、ともに暴力沙汰で世間を騒がせたことのあるラッセル・クロウと

クリスチャン・ベイルが、本作で初めての共演を果たした。

干ばつと借金に苦しむ牧場主のダン(ベイル)は、強盗団の首領ベン(クロ

ウ)の護送を200ドルで買ってでる。旅の途上、先住民に襲撃されたり、民警団と

撃ち合ったりする中で、仲間が次々と倒れていくが、ダンはどうにか目的地のコ

ンテンションまでベンを連行。しかし3時10分発の護送列車を待つうちに、ベン

の手下に包囲され……。

埃っぽい牧場、フロンティアの町、スイングドアの酒場といった道具立てがい

い意味で古典的。オープニングの駅馬車強盗からクライマックスとなる街中での

銃撃戦まで、久々に西部劇らしい西部劇を堪能した印象だ(主演の2人はどちら

もアメリカ人ではないのだけれど)。

57年版ではコンテンションの町に着くまでの行程はあっさり処理されていたが、

このリメイク版では山あり谷あり。おかげで上映時間は2時間を超えたが、冗長

さはまったく感じられなかった。

とはいえ本作の真価は、そうしたアクションシーンではなく、人間ドラマの中

にこそある。一般に「二大スターの競演」などと銘打たれた映画では、両者の出

番やセリフの数、キャラクターの魅力度などに差がつかないよう、脚本や演出に

細心の注意が払われるのが通例だ。

ロバート・デニーロとアル・パチーノが共演した『ヒート』然り、ブラッド・

ピットとアンジェリーナ・ジョリーのなれそめとなった『Mr.&Mrs.スミス』然り。

本作の元ネタである57年版からして、ベンとダンの力量や、それぞれを演じた

グレン・フォードとヴァン・ヘフリンの見せ場は対等だった。

ところが面白いことに、マンゴールド監督はそうした配慮にはすっぱりと目を

つぶっているんですね。早い話、悪党のベンの方が、実直なダンより明らかに人

間としての器が大きいのだ。腕が立つのは言うに及ばず、スケッチをたしなみ、

人を引きこむ会話術にも長けている。悪事は働くが、堅気の衆にはむしろ寛大。

ラッセル・クロウは、飄々としたユーモアをも漂わせたそんな悪党を、魅力た

っぷりに造形してみせた。終盤、ベンがダンに施す“恩恵”には感服。しゃれっ

気のあるラストシーンにも頬が緩んだ。

ただ、クリスチャン・ベイルにとっても、ダンという役柄は決して男を下げる

ものではない。思うに任せぬ牧場経営、戦場で傷めた脚といった鬱屈を抱えなが

らも、家族のために黙して働くダンは、いわば観客の分身だ。そのダンが身の丈

を超える(かもしれない)使命に全身全霊をかけて取り組む姿は、自然に私たち

の胸を熱くする。

200ドルや浅薄な正義感のためではなく、家族に誇れる姿を見せるために、ダン

は困難に挑んだ。うだつの上がらない父親に厳しい目を向けていた14歳の長男が、

いつしかダンへの敬意を取り戻すシーンには、息子を持つ身ならずとも涙腺を刺

激される。

脚本のマイケル・ブラントとデレク・ハースは、ウィットに富んだ57年版のセ

リフを大幅に継承したうえで、新たなアクションやより深みのある人間関係を書

き加えた。リメイクした意義を感じさせないリメイク作も少なくない中、本作は

幸福な成功例のひとつと言えるだろう。

コネクテッド 保持通話

(2008年、香=中、字幕:税田春介)

スマッシュヒットを飛ばしたハリウッド映画『セルラー』(04)を、『プロジェ

クトBB』のベニー・チャン監督がリメイク。緩急を利かせながらいくつもの山

場を連ねていくオリジナル版の脚本には当時感心したものだが、シナリオ学校の

教材になりそうなそのストーリーをこちらのリメイク版もほぼ忠実に踏襲。携帯

電話という今日的なツールを軸に、緊迫感あふれる物語を紡いでいる。

さえない経理マンのアボン(ルイス・クー)は、留学する息子を見送るために

空港に向かう途中、見知らぬ女性グレイス(バービー・スー)からの電話を受け

る。「監禁されている。助けて」という彼女の訴えを1度はイタズラ電話かと疑

ったアボンだったが、突如受話器から銃声と悲鳴が聞こえてきて……。

アメリカ西海岸だった『セルラー』の舞台をいかにも香港らしいロケーション

に置き換え、アクションも大幅にスケールアップした。繁華街でのド派手なカー

チェイス、断崖からの転落、国際空港での壮絶な銃撃戦などを展開。物はついで

とばかりに、車やら貨物やら空港の設備やらをこれでもかというくらいぶっ壊す。

その規模たるや、バカバカしさを突き抜けて、ある種の爽快感さえ覚えるほどだ。

キャラクター設定上では、アボンを子持ちにしたのがオリジナル版(演じたの

はクリス・エバンス)との最大の相違点。人生から逃げてばかりだったダメ男が、

命がけの人助けに乗りだす行為を通じて、切れかけた息子との絆を結び直してい

く展開が感動を誘う。

一方、グレイスをロボット設計者に変えた点は、ストーリーにあまり生かされ

なかったようだ。逆に生物教師という設定だったからこそ生きたオリジナル版

(演じたのはキム・ベイシンガー)の某シーンまでが死んでいた。

事件の真相に迫るファイ刑事(ニック・チョン)にも、個人的にはオリジナル

版のウィリアム・H・メイシーよろしく、ダイビングやスライディングをしなが

ら撃ちまくってほしかったところ。もっともベニー・チャン監督としては、そこ

までやるとオマージュではなく猿真似になってしまうと危惧したのだろうか。

愛を読む人 THE READER

(2008年、米=独、字幕:戸田奈津子)

ベルンハルト・シュリンクの手になるドイツのベストセラー小説「朗読者」を、

『リトル・ダンサー』(00)『めぐりあう時間たち』(02)のスティーヴン・ダルド

リー監督が、丁寧かつ丹念に映像化した作品だ。ヌードや老けメイクをいとうこ

となく、ヒロインの数奇な人生を演じきったケイト・ウィンスレットは、6度目

のノミネートにして初のオスカーを手に入れた。

序盤の舞台は1958年のドイツ。15歳の少年マイケルは、21歳年上の(21歳の、

ではない)ハンナと激しい恋に落ちる。だが、ベッドでマイケルに本を朗読させ

るのが常だったハンナは、ある日突然、姿を消した。8年後、法科の授業の一環

で裁判の傍聴に訪れたマイケルは、戦犯法廷で裁かれるハンナを見て愕然とする。

実はハンナには、重罪を科されようとも守り抜きたい秘密があって……。

15歳の少年とナチス女とのセックスが描かれるとあって、撮影中から偏見と好

奇の目が向けられていたこの作品。期待(?)に違わず物語の前半では、ウィン

スレットが衣装を身につけているシーンの方が少ないほどだ。とりわけ最初のヌ

ードシーンのカット割りは意外性と衝撃度十分で、純朴なマイケルならずとも息

を呑む。初体験の直後にマイケルが家族との食卓で覚える、浮遊感や誇らしさや

不安の入り交じった、曰く言いがたい感情の表現も秀逸だ。男性なら多かれ少な

かれ我が身の「その時」と重ね合わせるかもしれない。

『チャタレイ夫人の恋人』の朗読を聞いたハンナが、「猥褻だわ」と言い出して

巧まざる笑いを誘うシーンも。そういうあなたは15歳の少年と何をしてるんだか。

年の離れたカップルのそんな危うげな交情の中に、本作の作り手はハンナの抱え

る「秘密」への伏線を巧妙に折りこんでいく。彼女がマイケルに本を朗読させる

こと自体、実はそうした伏線の一部。その秘密がついに明かされる時、私たちは

ハンナの歩む困難な人生を思わずにいられない。

未成年ポルノまがいに始まる本作だが、ハンナとマイケルが裁判所で再会して

以降は、戦争犯罪や個人の尊厳といった重いテーマに切り込むシリアスなドラマ

に移っていく。ハンナはナチスの看守だった時代の“残虐行為”を裁かれるのだ

が、その弁明には一定の説得力があり、「裁判長、あなたならどうしました

か?」という彼女の問いかけに、ドイツ国民はこぞってたじろいだはずだ。

ドイツだけの話ではない。日本映画の『私は貝になりたい』を観てもわかる通

り、戦犯という「氷山の一角」の背後には、彼らがそういう行為をするよう有形

無形の圧力をかけた無数の国民がいる。いみじくもマイケルのゼミ仲間のひとり

が、「戦犯裁判など目くらましだ。この裁判の被告たちは、たまたま生き残った

囚人が本を書いたからスケープゴートにされたに過ぎない」と指摘するのが印象

的だ。ダルドリー監督や脚本のデヴィット・ヘアは、原作小説には登場しないこ

の学生の発言をもって、原作の論点を一層明確にしていると言える。

人に言えない秘密を抱えたハンナは、必要以上に不利な判決が下されるのを承

知でそれを隠し通そうとする。それに気づいたマイケルが、ハンナ本人の意志に

反しても秘密を暴露すべきかと葛藤するところが本作のもうひとつの焦点だ。ハ

ンナの決断が彼女を無期懲役にするように、マイケルの決断もまた、彼を精神の

獄につなぐ。再び朗読者となったマイケルの助けで、ハンナがハンディキャップ

(それがつまりは「秘密」であるわけだ)の克服に乗り出す姿が感動的なだけに、

最後に待ち受ける帰結があまりにも重い。

・・・と、ここまでがマスメディアに書いた批評。以下では「秘密」についての

ネタを明かしていますのでご注意ください。

ハンナの抱えた「秘密」というのは、ズバリ言って文盲なのだけど、当時のド

イツの社会環境がわからないため、それがどれほど恥ずべきことだったのかがさ

っぱりピンと来ない。本当に無期懲役と引き替えにしてまで守らねばならない秘

密だったのか?

ハンナの場合は知能の面での障害はないようだから、彼女が文字を覚えはぐっ

てしまったのは、多分に経済的・家庭的な要因だろう。そしてゴキブリ算ではな

いけれど、経済的・家庭的な要因で文盲となった人が1人いるのだとしたら、そ

の背後には同じような境遇の人々がおそらく数万人単位でいたはずだ。別にハン

ナが個人的に背負うべき十字架ではないような気がするが。

だいたい文字を知らないなら知らないで、覚えればすむことだ。実際のところ、

ハンナ自身が獄中で(マイケルのテープに助けられながら)独習を成功させてい

る。もちろん楽なことではないが、労務職から事務職への昇進を打診されるたび

に職場を逃げだす人生よりずっとましだろう。

アルファベットなんてしょせん26文字。しかもドイツ語は(私も大学時代に

第2外国語にしたけれど)非常に例外の少ない、学びやすい言語だ。なぜハンナ

がそれまでの人生で学ぼうとしなかったのか、あるいはそれを阻害するような社

会的要因があったのか、そこのところが日本人には把握できず、消化不良の感を

免れない。

原作小説を読んだのは、実はそこのところを知りたかったからなのだが、読ん

でもやっぱりわからずじまいだった。ドイツの読者はこれで納得してるのかなあ。

案外、「シュリンクさん、物語が破綻してますよ」と批評されてたりして?

ディア・ドクター

(2009年、日)

無資格の医師や、密かに虐待行為を行っていた医療従事者のニュースが、時お

り世間をにぎわせる。やや不謹慎ながらも面白いと思わずにいられないのは、そ

うした行為で逮捕される人々が、決まって患者たちから評判のいい「名医」であ

ったり、「明るくて真面目な職員さん」であったりすることだ。偽物というのは

すべからく本物以上に本物に見えなければならないものらしい。

前作『ゆれる』(06)で日本映画界を揺るがせた西川美和監督が、次なるテーマ

に選んだのは偽医者。この新作でも数多くの仕掛けや企みを盛りこみながら、い

くつかの興味深い問題を提起してくれている。舞台は山あいの小さな村。都会か

ら赴任してきた研修医の相馬(瑛太)は、村の医療を一手に引き受ける伊野医師

(笑福亭鶴瓶)の献身的な働きぶりに感銘を受ける。だが伊野は程なく姿を消し

てしまい……。

相馬と会ったばかりの伊野が、「僕、免許ないのよ」とペロッと言うのは、西

川監督の最初のくすぐり。実際には車の運転免許の話なのだが、振り返ればこれ

が全編を象徴するセリフになっている。そう、伊野はどこかで告白したいのだ。

誰もが想像できることだが、医学の心得のない者が、にわか勉強を重ねながら他

人の命を預かるのはきつい。それでも伊野が3年半、踏みとどまったのは、高額

の報酬を捨てたくなかったからだけではなく、過疎の村から「偽医者ですら」い

なくなってしまうから。西川監督はウソと真実、善意と悪意を隔てるか細い線の

上で、決して演技が達者とは言えない鶴瓶を巧みに踊らせる。

魚心あれば水心。ナース(余貴美子)、薬品会社の営業マン(香川照之)、医

師の確保に苦慮する村長(笹野高史)、家族に病状を隠したい老女(八千草薫)。

みんなどこかで伊野を疑いながらも、それぞれの事情で真実を追究しようとしな

い。彼らから事情を聴取した刑事(松重豊)が、「誰も伊野の話をまともに聞い

ていない。伊野を本物に仕立てようとしていたのは、あんたらの方じゃないの

か?」と喝破するのが印象的だ。

綿密な取材をしたという西川監督は、医学的な描写にも手を抜かない。とりわ

け容態の急変した患者の胸に、伊野が(ナースの無言の指示を受けながら!)注

射針を突き立てるシーンは迫真だ。いくつかのシーンでは印象的な小道具の使い

方も。たとえば病院のエレベーターが、逃げ出しかけた伊野の目の前でピシャリ

と閉まるシーンは出色。それが階段なら、伊野はそのまま消えただろう。彼がい

よいよ逃走するシーンでは、白衣が極めて象徴的な役割を果たすことになる。

相馬が僻地医療の理想を語るシーンが、この映画には2カ所ある。ほとんど同

じ内容が、1度目はただのお題目として、2度目は魂のこもった決意として語ら

れるのだ。伊野の正体を知って屈折してしまった感のある相馬が、これからどう

成長していくのかが気になるところ。医師の偏在が大きな社会問題になりつつあ

る中で、「相馬たち」をいかに育てていくかが日本には問われている。

サンシャイン・クリーニング SUNSHINE CLEANING

(2009年、米、字幕:?)

安倍内閣が再チャレンジの可能な社会を作ろうと提唱したのは3年前のことだ

ったが、なんだか世の中、再チャレンジしにくくなる一方のように感じられる。

『サンシャイン・クリーニング』は、そんな時代の空気に期せずしてマッチした

作品。負け犬家族を温かく見つめた『リトル・ミス・サンシャイン』の製作陣が、

再びハートウォーミングなコメディを送り出した。

主人公は人生に行き詰まった2人の姉妹だ。学園のアイドルだった姉のローズ

(エイミー・アダムス)は、今や不倫中のシングルマザー。妹のノラ(エミリー

・ブラント)は仕事が続かず、いまだに実家にパラサイト。そんな2人が高額の

報酬につられて事件現場専門の清掃会社「サンシャイン・クリーニング」を開業

するのだが、なにしろ仕事場は血痕と腐臭にまみれた修羅場。ろくな経験も専門

技術も持たない姉妹が繰り広げる珍妙なドタバタ劇は、ブラックでシニカルな笑

いを誘う。

『魔法にかけられて』で明るい魅力をアピールしたエイミー・アダムスをローズ

に、『プラダを着た悪魔』で特異な個性を見せたエミリー・ブラントをノラに起

用したキャスティングが絶妙だ。キャリアも結婚も手にしたかつてのクラスメー

トに対するローズの屈折や、母親の死を引きずるノラのトラウマが、2人の女優

の好演で切なく胸に迫ってくる。姉妹の父親を演じたアラン・アーキンも、アカ

デミー賞助演男優賞に輝いた『リトル・ミス・サンシャイン』に続き、クセのあ

るいい味を出した。

死の影と濃密に触れ合う仕事をするうちに、ダメダメだった姉妹は、いつしか

プロ意識や遺族への思いやりに目覚めていく。このあたりの展開は、まるで米国

版『おくりびと』の趣きだ。死者を見送ることは、自分の人生を見つめ直すこと。

ローズは長年の不倫を清算する決意を固め、ノラは自立に向けて歩み出す。

だが「成長」したからといって「成功」するとは限らないのが人生の定め。ロ

ーズとノラも思わぬ逆境にさらされて、すべてを失うはめになる。それでも生き

ていけるのは、切っても切れない家族の絆があればこそ。ケンカ別れしていた姉

妹がレストランのトイレで母親の想い出を語り合う、そんな何気ないシーンが、

なぜだかジンワリ心に染みる。登場人物たちの人生が取りたてて好転するわけで

はないけれど、見終わった時、苦い共感の中で、少しだけ前向きになれる作品だ。

人生に乾杯! KONYEC

(2007年、ハンガリー、字幕:(株)フェルヴァント)

エミルとヘディは大恋愛の末に結ばれた夫婦だったが、結婚から半世紀が過ぎ

た今では出会った頃の思いなどどこへやら。体調は悪くなる一方だし、生活も困

窮。ついにアパートの電気さえ止められた。だが、ヘディの宝物だったダイヤの

イヤリングが差し押さえられるに及び、エミルは20年ぶりに愛車のハンドルを握

って郵便局に乗りこんでいく。そう、強盗をするために……。

愛情も枯れ果て、いがみ合っていたかに見えた老カップルが、差し押さえの執

行官の前で見せるうるわしい夫婦愛にまず感動。エミルの愛車とヘディのイヤリ

ングは、それぞれの手元に残った唯一の宝であり、人生の誇りでもあるようなの

だが、夫婦は互いに「そんな物は売り払え」と毒づき合っていた。ところが執行

官がエミルの愛車を持っていきかけると、ヘディは思わずイヤリングを差し出す

のだ。妻の宝を守ってやれなかったエミルの方も、自分の甲斐性のなさに意気消

沈。2人の心情、察するに余りある。

だから強盗、という飛躍もすごいが、何より傑作なのはエミルの素人犯罪者ぶ

りだ。郵便局での脅し文句は、あくまでも紳士的。そうかと思えば、銀行では声

をひっくり返して「金を出せ」と叫び、窓口に誰もいないのがわかると、すごす

ごと引き上げていく。「次は人の多い、忙しい時間帯に出直してこよう」って、

あなた……。

そんなエミルの雄姿(?)を見て、ヘディは忘れかけていたときめきを思いだ

す。エミルも宝石店を襲撃し、ヘディの大事なイヤリングを取り戻す。だが、年

老いたボニーとクライドの行為は、本人たちに2度目の蜜月をもたらしただけで

はなかった。虐げられていた弱者たちが紳士的強盗に快哉を叫び、政治批判の声

を上げ始めるのだ。このあたり、寓話的な部分と現実的な部分を、うまくバラン

スさせた作品ではある。

だが、いくら紳士的とはいえ強盗は強盗だ。老夫婦の末路に、そう多くの選択

肢はない。2人が30年前に亡くした息子の墓を訪ねるに至って、私たちは彼らの

「目的地」を薄々察し始める。追いつめられて「海を見たかった」と口にする2

人が、最後にどんな行動に出るのかは、あえて語るまい。ただ、ひとつのどんで

ん返しが待っているとだけ言っておこう。

終盤になって気づいたのは、これは“もうひとつの『ノッキン・オン・ヘブン

ズ・ドア』(97)”なのだということ。同作は長瀬智也主演の『ヘブンズ・ドア』

(09)の元ネタともなったドイツ映画で、不治の病に冒された2人組が、珍妙な犯

罪を繰り返しながらまだ見ぬ海を目指すという話だ。死を目前に突きつけられる

点で、老いは不治の病にも等しい。だからこそ、エミルとヘディは自分たちの来

し方行く末を真摯に考えた。もちろん、その距離は相対的なもので、私たちの誰

もが死を運命づけられていることに変わりはないのだが。

レスラー THE WRESTLER

(2008年、米=仏、字幕:太田直子)

短くても自分らしく生きることが幸せなのか、自分を殺して長生きすることが

幸せなのか。

『レスラー』は、人生の岐路に立つ中年プロレスラーの悲哀を描いた異色のスポ

ーツ・ヒューマン・ドラマである。ダーレン・アロノフスキー監督のたっての希

望で主演したミッキー・ロークは、自身の転落人生を地でいくこの役柄で、まさ

かの復活を果たした。

主人公のランディは、80年代にはマジソン・スクエア・ガーデンを満員にした

ほどのプロレスラーだ。オープニングのタイトルバックには、当時の派手な新聞

記事や雑誌の表紙がにぎにぎしく並ぶ。

ところが本編に入ると場面は一転、場末の体育館のわびしいロッカールームの

映像に。アロノフスキー監督は紙幣数枚分にしかならないギャラや、綿の飛び出

したダウンジャケットで、ランディの現在の境遇を端的に物語る。

ただ、その「哀れな末路」にも思えた場末のプロレス興行が、ランディにとっ

て必ずしも居心地の悪い場所ではないことが、序盤のうちに明らかになってくる。

レスラー仲間は結束が固く、長幼の序もそれなりに守られている様子。医療班の

手配を含めた主催者側の運営体制もしっかりしているし、何より観客の声援が熱

い。

それに対して、一歩リングの外に出れば、トレーラーハウスの家賃は払えず、

バイト先の店長にはいびられ、“有名人”に面白半分に声をかけてくる礼儀知ら

ずに悩まされる日々。ランディにとって、リングは唯一、自らの尊厳や存在価値

を確認できる場所なのだ。

だからこそ彼は、たとえ家賃を滞納しようとも、日焼けサロンやネイルサロン

にはしっかり通って、プロレスラー「ランディ・ザ・ラム」としてのアイデンテ

ィティを堅持する。

ロッカールームのレスラーたちの生態が、(どれほど現実に即しているのかは

知らないが)何とも愉快で興味深い。

たとえば興行の開始前にプロモーターがその日の対戦カードを発表すると、レ

スラーたちは一斉に「段取り」の相談に入るんですね。

試合運びの筋書きや、使用する反則技などを、対戦相手と一緒になって決めて

いく。隣のペアが首攻めで行くと聞きつけた2人が、「俺たちも首だとダブっち

ゃうな」なんて考えこむ一幕は、あたかもネタがカブらないように腐心する寄席

の楽屋の光景だ。

ランディがバンデージの下にカミソリを仕込むシーンもあるが、彼がそれを何

に使うのは本当に傑作。「プロレスは八百長だ」とよく言われるけれど、こうア

ッケラカンとやられると、むしろ「プロレスはショーだ」と称えたくもなる。

昔懐かしアブドラ・ザ・ブッチャーのフォーク攻撃も、馬場や猪木は合意の上

だったのかしらん?

そんなプロレス界にどっぷり浸って生きていたランディにも、来るべき時がや

って来る。デスマッチの後で心臓発作を起こし、今度リングに上がったら命が危

ないと医者から宣告されるのだ。

来し方、行く末を見つめ直したランディは、スーパーで接客の仕事を始め、絶

縁状態だった娘と和解する。なじみのストリッパーとも「客」以上の関係になれ

そうな気配が漂う(44歳とは思えない姿態を惜しみなく披露したばかりか、自立

した女の強さと優しさを存分に表現したマリサ・トメイが素晴らしい)。

しかし順調に見えた「第2の人生」は、些細なことから連鎖的に崩れていき……。

あれこれあって恋も仕事も家族も失ったランディは、たったひとつの自分の

「居場所」に戻っていく。マイクを握ったランディが、リング上で観客やレスリ

ングへの感謝を述べる姿には、ゴールデン・グローブ賞授賞式でのロークのスピ

ーチが重なった。

ボロボロの体で繰り出す大技「ラム・ジャム」は、レスラーというより人間ラ

ンディの存在証明だ。

よくわかった。お前がそういう選択をしたのなら、俺たちはもう何も言わん。

ランディよ、お前はリングの上で死ね。

ターミネーター4 TERMINATOR SALVATION

(2009年、米、字幕:菊地浩司)

4作目にして初めてシュワルツェネッガー抜きでの製作。おまけにメガホンを

とるのは、おバカ映画の『チャーリーズ・エンジェル』を撮ったマックG。

『ターミネーター』シリーズのファンとしては大いなる不安を抱きつつ『T4』

の完成を待っていたわけだが、喜べ、同志よ、幸い不安は払拭された。

マックGは前三作を相当に研究したらしく、シリーズの精神をきっちりと押さ

えた、堅実な作品に仕上げている。

2018年、荒廃した世界で機械軍<スカイネット>と戦う人類抵抗軍の指導者ジ

ョン・コナーは、人間と機械のハイブリッドであるマーカス・ライトと出会う。

まだ見ぬカイル・リース(『T1』で80年代にタイムスリップし、ジョンの父親

となった男)が敵に捕獲されたことを知ったジョンは、敵か味方か判然としない

マーカスの手引きで<スカイネット>の中枢に潜入するが……。

シリーズ3作目に登場したターミネーター(T−X)が高性能になりすぎて、

「進化の袋小路」に入ってしまった感のあったこのシリーズ。ところがこの4作

目では「<審判の日>の10年後/1作目のターミネーター(T−800)が完成

する前」という時間軸が設定されたことで、新たな仕切り直しが可能になった。

今作のターミネーター(T−600)はワンサと登場するわりに性能が低く、

早い話がショッカーの戦闘員も同然。当然、高性能ロボットによる単独のマンハ

ントというシリーズの基本パターンが崩れ、『ターミネーター』の4作目という

よりは『スカイネット・ウォーズ』の1作目といった風情になっている。

ただ、冒頭に述べた通り前三作への目配りは十分。下半身を吹き飛ばされたT

−600が上半身だけでにじり寄ってくる序盤のカットは、「『T1』をちゃん

と継承してますぜ」というマックGなりの挨拶だろう。

その他にも、ジョンが肌身離さず持っている母親の写真がずいぶんと古びてい

たり、「アイル・ビー・バック」というシュワルツェネッガーの決めゼリフが別

の登場人物に引き継がれていたりと、前三作へのオマージュは目白押しだ。

終盤、「一緒に行って戦うよ」と言うカイルに、ジョンが「もう来てくれたじ

ゃないか」と返すところなんざ、『T1』を知る者には感涙もの。「あの人」が

若返って登場したのはさすがに予想外だったが、確かに整合性を考えれば、そう

であっても不思議はない。

勢い余って『ダークナイト』や『宇宙戦争』からいただいたようなメカも出て

きたが、その点は見ない振りをしておこう。

というわけでシリーズの大ファンである筆者にも、全体としては満足の行く仕

上がり。さらなる続編への含みを残したエンディングにも期待が持てる。

余韻を引きずって試写からの帰途についたら、京浜東北線の振動音が「ダ・ダ

ン・ダン・ダ・ダーン」というシリーズのテーマ曲に聞こえた。

ブッシュ W.

(2008年、米、字幕:井原奈津子)

今はなきトーク番組の『今夜は最高』で、司会のタモリの友人であるジャズメ

ンたちが「自民党の田中角栄vs共産党の田中角栄の対談」という物真似芸を披露

したことがあった。

彼らに言わせれば、物真似の極意とは、いかに顔や声を似せるかではなく、い

かにその本人が言いそうなことを言うかにある。従っていかにも田中角栄が言い

そうな言い回しを使うなら、たとえ共産主義を論じても、ちゃんと田中角栄の発

言であるように感じられるわけだ。

そっくりさん映画の『ブッシュ』を見ていたら、20年以上前に聞いた、そん

な話を思い出した。

民主党支持のオリバー・ストーンが作るのだから、相当なブッシュ批判映画に

なるだろうと思いきや、意外に公平な伝記映画にも見えるこの作品。ただし、

「公平にも見える映画」というのは、必ずしも「公平な映画」とは限らないので

注意が必要だ。

早い話、ストーンの真意が模糊としてわからないのである。確かにブッシュを

ダメ男だと批判してはいる。だが、それは公平な伝記映画が当然備えているべき

批判精神の範疇を大きく踏み越えるものではない。あるいは確かにブッシュ周辺

の人物を演じる役者に珍妙なメイクを施してはいる。だが、それもまたリアリテ

ィを追求したまでだと強弁されれば、矛を納めるしかない程度のものだ。

仮にその筋から「国家の元首をコケにするとはいかなる了見か」と批判されれ

ば、ストーンは純粋無垢な顔をして、こう答えることができるだろう。「私は真

面目にひとりの政治家の人生を描きました。ブッシュ氏をコケにつもりなど毛頭

ございません」と。

もちろん、ストーンが純粋無垢な男だなんて誰も思ってやしない。さりとて、

そう言われてしまえば、それ以上にストーンの悪意を立証することは難しい。そ

の意味で、ストーンは実に巧妙な逃げを打っていると言える。いや、逃げを打っ

ているというよりは、意地の悪いジョークを仕掛けて陰でほくそ笑んでいると形

容した方が当たっているだろうか。

本作の構成は、伝記映画にありがちな、「現在」と「過去」を並行して描いて

いく手法。「過去」のパートでは、名門に生まれたダメダメ息子が、いかにして

大統領を目指すまでになったかが語られる。立派な父親へのコンプレックスや、

デキのいい弟への対抗心が、巡り巡って無謀なイラク攻撃につながったとする解

釈は興味深い。

だが、本作の一番の見どころは、何と言っても大統領となったブッシュが、ホ

ワイトハウスで閣僚たちと繰り広げる虚々実々の閣議だろう。悪の枢軸という言

葉がいかにして考案されたか、イラク侵攻がいかにして決定されたか、大量破壊

兵器の不存在がいかにして確認されたか。ストーンはそんなブッシュ政権の節目

節目を取りあげて、シンプルに再構成して見せている。

たとえばイラク侵攻派のチェイニー副大統領と、慎重派のパウエル国務長官が

口角泡を飛ばして激論を交わすシーンなどは、すでに報道されている内容をなぞ

っているに過ぎないのだけれど、新聞やテレビニュースで同じ情報を得るのとは

かなり違った臨場感がある。

撮影中から話題になっていた通り、各閣僚に扮した俳優たちが本人そっくりの

メイクぶり。のみならず、ブッシュが、チェイニーが、パウエルが、ライスが、

ラムズフェルドが、いかにも本人たちの言いそうなことを言うのが面白い。

いや、発言だけではない。閣僚たちが高度に政治的な議論をするのをブッシュ

がまるで聞いていなかったり、賢いライス補佐官(当時)がブッシュのアホ発言

を礼儀正しく聞き流していたりする姿も含めて、いかにもモデルとなった本人を

彷彿とさせる人物造形がなされているんだよね。閣僚相互の力関係までが、微妙

なやり取りの中で如実に浮き彫りになってくる。

もちろん、そのダイアログは脚本のスタンリー・ワイザーによって創作された

ものであり、実際の閣議の議事録に載っているものとはかなり違っているだろう

(早い話、本当の閣議にはもっと大人数が出席したはずだ)。だが、「いかにも

本人の言いそうなこと」を役者に言わせることができたなら、それだけで物真似

映画としては大成功なのだ。

この辺でキャストがどれだけ本人に似せているのかを見ていただこう(写真は

http://www.washingtonglobe.jp/article_detail?id=1176より転載させていただ

いた)。

肝心のブッシュ父子を演じたジェームズ・クロムウェルとジョシュ・ブローリ

ンは、どうも顔が似ていることを基準にキャスティングされたのではないようで、

メイクをしても必ずしもそっくりというわけではない。だが、いかにもな発言を

聞いているうちに、だんだん似ているように見えてくるから、あら不思議だ。

それぞれの妻を演じたエレン・バースティンとエリザベス・バンクスは、こち

らはイメージ優先でキャスティングされたようで、顔というより雰囲気がそっく

り。

スコット・グレンのラムズフェルド、トビー・ジョーンズのカール・ローブ、

ジェフリー・ライトのコリン・パウエルといった面々は、似ているという点では

かなり苦しいが、それでも発言内容や政治姿勢に関しては報道されているイメー

ジそのままだ。このあたり、ストーンは新たな解釈を提示するというより、誰も

が知っていることを面白おかしく再現することに注力したように思える。ストー

ン自身は(十分予想されたことだが)パウエルのシンパであるようですね。

一方、リチャード・ドレイファスのチェイニーと、デニス・ボウトシカリスの

ウォルフォウィッツはまさに瓜二つ。後者などはあまり知名度の高い役者ではな

いから、似ていることだけを基準に起用されたとしか思えない。

でも、一番傑作なのは、やっぱりタンディ・ニュートンのコンドリーザ・ライ

スだろうなあ。ライスさんて、時々顔面神経痛を思わせるような顔のゆがませ方

をする人なんだけど、ニュートンもしっかりそれをコピーしていた。これって、

たとえば『アビエーター』のケイト・ブランシェットがキャサリン・ヘップバー

ンの話し方をコピーしたのとはまた違った、清水ミチコ的な毒を感じるんだよね。

グラン・トリノ GRAN TORINO

(2008年、米、字幕:戸田奈津子)

差別の問題を論じる時にしばしばやりきれなさを感じるのは、持てる者が持た

ざる者を差別するという構図ばかりではなく、待たざる者がさらに持たざる者を

差別するという構図が往々にして見られることだ。

『グラン・トリノ』の主人公もまた、コワルスキーという姓から明らかな通りポ

ーランド系のカトリック。どちらかといえば彼自身がWASP(アングロサクソ

ン系プロテスタントの白人)に見下される側だったはずだ。実際、彼は自動車工

場のブルーカラーとして職業生活を終え、老境を迎えた今もアジア系移民が流入

する(つまりはあまり高級ではない)地区に住み続けている。

そんな彼が貧しい移民を蔑視するところを見せられたら、普通なら楽しい気分

になるはずがないのだが……。

あにはからんや、クリント・イーストウッドが演じ、自ら演出するこのコワル

スキーという男の造形がユーモラスで、起承転結の「起」の部分はクスクス笑い

通しだった。

息子や嫁に遠慮会釈なく憎まれ口を叩く、孫娘のへそピアスに不機嫌なうなり

声を上げる、イタリア系の床屋と口汚く罵り合うといった偏屈ジジイながら、そ

の道徳観や正義感には一本筋が通っている。よく見れば騎士道的な女性への優し

さも持っているようだ。要は昔気質の頑固親父なんですね。

そんな彼がふとしたきっかけで隣家の姉弟、スーとタオを救うことになり、蔑

視していたモン族の一家との思いもかけない交流が始まっていく。

コワルスキーとタオとの関係が徐々に深まっていく「承」の部分が温かい。目

標のない日々を送っていた移民の少年は、渋々コワルスキーとつき合ううちに、

アメリカ社会のルールや男の生き方を覚えていく。

頑固親父はタオをこき下ろしながらも、新たな「息子」を一人前にすることに

久方ぶりの生き甲斐を見出していく。世代間の、あるいは異文化間の望むべき交

流の形がそこにある。

日本の観客が最もカルチャーギャップを感じるのは、コワルスキーが再三愛用

の銃を持ち出し、侵入者を追い払ったり、少女を不良から守ったりすることだろ

う。

だが、全米ライフル協会のPR映画のようにも思えた作品の基調が、途中から

微妙に変わってくる。タオにつきまとう不良グループをコワルスキーが銃でおど

した結果、隣家は銃撃され、スーは暴行を受けるのだ。

正直なところ、この「転」の部分はいささか不出来。コワルスキーの行動は軽

率だし、“監督イーストウッド”に演出してもらえなかった“俳優イーストウッ

ド”が木偶の坊のように座っているだけというシーンさえ見られる。だが、それ

らを補って余りあるのが最後の「結」の部分である。

往年の東映ヤクザ映画なら鶴田浩二や高倉健が長ドス抱いて殴りこみをかける

ところ。同様の状況がクライマックスに配置された『ロード・トゥ・パーディシ

ョン』(02)や『ヒストリー・オブ・バイオレンス』(05)でも、敵対する者たちを

一掃しなければ主人公とその愛する者たちに平和な日々は来なかった。

コワルスキーもそうするのか? しないんだな、これが。代わりに原案・脚本

のニック・シェンクは、まったく違った、哀切極まる結末を用意していた。

コワルスキーはある衝撃的な方法で自らの命を張り、タオとその一家の生活を

守るのだ。「ムダに生きるか 何かのために死ぬか」というコピーは、『ランボー

最後の戦場』ではなく、この『グラン・トリノ』にこそふさわしい。

コワルスキーの決断は、ストーリーの上では、「朝鮮戦争時にアジアで行った

非道な行為への償い」だと説明されている。だが私には、かつてイーストウッド

が演じた『ミリオンダラー・ベイビー』の主人公が、あちらで最後に犯した「あ

る罪」のオトシマエをつけるために舞い戻ってきたのではないかと、そんなふう

に思えてならなかった。

スラムドッグ$ミリオネア SLUMDOG MILLIONAIRE

(2008年、英、字幕:松浦美奈)

ご存じ、アカデミー賞作品賞を初め、昨年の各種映画賞を総なめにした快作だ。

インドで人気のクイズ番組に出場した青年ジャマールは、残り1問で大金を手に

するところまでこぎ着けながら、不正を疑われて逮捕される。

スラム出身の負け犬(=スラムドッグ)は、なぜ次々と難問に答えられたのか。

そして何のために全問正解しなければならなかったのか……。

まずは物語の構成の巧みさに舌を巻く。取調室での尋問から、収録されたクイ

ズ番組のプレーバックに移り、そこからジャマールの少年時代の回想へ。巧妙に

してスムーズなその時間軸の循環を通じ、出題された問題のひとつひとつが図ら

ずもジャマールの過去とつながっていたことが明らかになっていく。

回想シーンで描かれるジャマールの生い立ちは(とりわけ先進国の観客にとっ

ては)壮絶だ。ゴミためのようなスラム、宗教暴動で惨殺される母親、孤児を集

めて物乞いをさせる怪しげな組織。だが「後進国」の惨状に安易に心を痛めたり

すれば、劇中に登場するアメリカ人夫婦と同様、現地の人から失笑を買うだろう。

人は置かれた状況の中で精一杯生きていくしかない。ジャマールとその兄もま

た、我が身の不幸を嘆く暇もあらばこそ、時には盗みや詐欺まがいの行為も働き

ながらしたたかに生き延びる。引きこもりやリストカッターが続出するどこかの

「先進国」の住民の目には、そのバイタリティがまぶしくも痛快だ。

インド人作曲家、A・R・ラフマーンの起用も大正解。その音楽は全編をエキ

サイティングに盛り上げる。

生き別れた孤児仲間のラティカに向けるジャマールの一途な愛も、本作を貫く

もうひとつの柱だ。ラティカをようやく探し当て、「君に会いに来た」と告げる

ジャマールのけなげさ。ギャングの囲い者となったラティカが、「会えたわ。そ

れでどうなるの?」と返す言葉の切なさ。

無学なジャマールがクイズ番組に出たのも、彼女が見ていると思えばこそ。だ

からあなたは、彼が最後の1問に臨む時、我がことのようにハラハラし、祈らず

にはいられない。ライフラインというクイズのルールと恋の行方を絡めたプロッ

トは見事のひと言。ここまでジャマールを利用するだけだった兄が、最後に見せ

る男気にも泣ける。

本作のアラを指摘するのはたやすい。ジャマールが過去に知り得たことばかり

が偶然クイズに出るわけないだろ。ましてや経験した順番通りに出題されるって

どーゆーことよ?

だがこの『スラムドッグ$ミリオネア』には、そうした作り手の作為や観る側

のツッコミをすべて呑みこみ、心地よく疾走させるだけのパワーと感動がある。

社会性と娯楽性、アクションとロマンス、インド的なるものと普遍なるものを

見事にバランスさせた、これはダニー・ボイル監督の最高傑作。観るべし!

アライブ 生還者

STRANDED: I HAVE COME FROM A PLANE THAT CRASHED ON THE MOUNTAINS

(2007年、仏、字幕:?)

ウルグアイを飛び立ったチャーター機がアンデス山中に墜落。生き残った者た

ちが人肉を食べて72日間を生き抜いたという1972年のニュースは、当時の世界に

衝撃を与え、イーサン・ホークの主演映画『生きてこそ』(93)の題材ともなった。

本作は50代を迎えた生還者たちや、当時の救助関係者へのインタビューを通じ、

現場で何が起きたのかを改めて伝えようと試みたドキュメンタリーだ。

ゴンサロ・アリホン監督は、35年後に語られた証言から、猟奇趣味とは無縁の

団結と友情、そして生きようとする意志の尊さを浮かび上がらせる。

混乱とパニックに始まり、捜索打ち切りをラジオで知ったことによる絶望、増

えていく犠牲者、寒さと飢え、そして物議を醸すあの決断。

生存者のうちの2人が、最後の望みをかけて4000メートル級の山塊を越えるく

だりなどは、なまじなフィクションを吹き飛ばすほどのドラマ性と感動がある。

16人の生還者が必ずしも真実を語っているとは考えなくていいだろう。自分や

仲間の行為を正当化するために、多少の歪曲は交えているかもしれない。

それでも、仲間の遺体を「使わせてもらった」と表現する彼らの謙虚さや感謝

の念にウソはないように見える。

生還者の1人が語った「遺体を使う許しがほしかった。だから生き残った仲間

たちと『自分が死んだらその遺体を使ってくれ』と約束し合った」という言葉に、

そんな気持ちの一端が表れているように思う。

遺体を「使われた」者たちの遺族もまた善意に満ちている。作品の終盤、彼ら

が生還者と共に事故現場に赴き、手を取り合って祈りを捧げるシーンがあった。

そこで恨み言ひとつ言うでもなく、むしろ「お役に立てて故人も喜んでいます

よ」的な発言をする彼らの寛大さには、我知らず目頭が熱くなった。

それにしても不思議なのは運命の配剤だ。「座席1つ違うだけで生死が分かれ

た。一方は死に、一方はほとんど無傷。神は何を基準にそれを分けるのか?」と

いう生還者の疑問は、そのまま私たちの疑問でもある。

ついでに言うなら、九死に一生を得た16人の生還者は、三十数年が過ぎた今も

なお、全員が存命だという。50代にもなれば1人や2人、病気や事故で欠けてい

ても不思議はないのに、神様、あなたは本当に気紛れだ。

ザ・バンク 堕ちた巨像 THE INTERNATIONAL

(2009年、米、字幕:松浦美奈)

『パフューム ある人殺しの物語』(06)のトム・ティクヴァ監督が、不正な手段

で巨利をむさぼる巨大銀行と、その摘発に人生をかけたインターポール捜査官と

の攻防を描いたクライム・サスペンス。複雑でわかりにくい経済事犯ではなく、

古典的な謀略と暗殺の物語に徹した構成が成功し、緊迫感あふれる一作に仕上が

った。

インターポール捜査官のサリンジャー(クライブ・オーウェン)は、ニューヨ

ーク検事局のホイットマン(ナオミ・ワッツ)の協力を得てIBBC銀行の不正

を暴こうとするが、重要証人や捜査官が次々と殺害されて……。

主演のオーウェンはいささか地味だが、ワッツやアーウィン・ミューラー=ス

タール(IBBCの幹部役)らの脇役は健闘。

だが本作で最も魅力的なのは、何と言ってもIBBCに雇われた義足の暗殺者

“コンサルタント”(ブライアン・F・オバーン)だろう。この男、外見は影の

ように目立たないが、腕とプロ意識は超一流。ティクヴァ監督が『パフューム』

で創造した“嗅覚のターミネーター”とも言うべき殺人者を彷彿とさせる強力キ

ャラだ。中盤、彼がイタリアの大統領候補を狙撃すると、ストーリーの進行が一

気に活性化するのがわかる。

物語は欧州、ニューヨーク、イスタンブールと三大陸を股にかけて進展するが、

中でも見応えがあるのはニューヨーク編だ。サリンジャーが義足を手がかりにコ

ンサルタントの居所をつかむと、IBBCは2人に刺客の軍団を差し向ける。

観光名所であるグッゲンハイム美術館での壮絶な銃撃戦は迫力満点! その特

徴ある内装が特大セットでまるごと再現されたものだと知って2度ビックリ。

宿敵のサリンジャーとコンサルタントが、インディアンに襲われた保安官と護

送犯よろしく手を組んで窮地を脱し、奇妙な(しかし、はかない)友情を取り結

ぶシーンは、男の涙腺をかなり刺激する。

意味不明の副題にひるまず、ぜひご鑑賞あれ。

フロスト×ニクソン FROST/NIXON

(2008年、米、字幕:松岡葉子)

ジョージ・W・ブッシュが登場する以前、最も不人気な米国大統領といえば、

それはリチャード・ニクソンのことだった。なんたって米国史上初めて弾劾裁判

にかけられ、辞任を余儀なくされた大統領だったのだから。

そのニクソンが表舞台への復帰を狙って出演した1977年のテレビインタビュー

は、4500万人もの視聴者を集めたという。インタビュアーを務めたデビッド・フ

ロストはコメディアン上がりのテレビ司会者で、こちらも人気の先細り感に焦り

を抱えていた。

『フロスト×ニクソン』は、そんな2人がそれぞれの起死回生をかけて臨んだ伝

説のインタビュー番組と、その舞台裏で繰り広げられる虚々実々のかけひきを描

いた実録のドラマだ。

脚本のピーター・モーガンは存命中の有名人をキャラクター化することにかけ

ては第一人者。モデルとなった人物に媚びることなく、しかも魅力的な登場人物

を造形する手腕は、06年の『クイーン』ですでに証明済みだ。

本作においてもフロストやニクソンはもちろん、それぞれのブレーンに至るま

でが生き生きと肉付けされ、おそらくはモデルとなった本人たち以上に好感度の

高いキャラクターとして再現されている。

分けても秀逸なのはフランク・ランジェラの演じたニクソンだ。顔そのものは

決して似てはいないのだが、その貫禄や懐の深さはまるで本当の大統領経験者。

「あんな奴とは握手しない」と息巻いていたフロストのブレーンが、その迫力に

呑まれて思わずお追従笑いをしてしまう気持ちがよくわかる。

その弁舌や人心掌握術の巧みさには「腐っても鯛、辞任しても大統領」という

雰囲気がありあり。アカデミー賞ノミネートも納得の、ランジェラの名演だった。

当初は単なる売名行為の一環としてこのインタビューを企画した口先三寸男の

フロスト(マイケル・シーン)が、キー局には放送を断られ、ニクソンにはいい

ようにあしらわれという屈辱を味わう中で、いつしか真摯なジャーナリスト魂に

目覚めるあたりの成長ぶりも見どころ。

ちなみに彼がニクソンから決定的なひと言を引き出せたのは(あるいは、ニク

ソンから引き出した言葉が決定的なものとなり得たのは)テレビの力だったとい

う解釈には、しばし考えさせられた。けだし、テレビとは両刃の剣ではある。

映画は映画だ

(2008年、韓、字幕:根本理恵)

韓流ブームが去ったと言われて久しい。確かにひと頃のヨン様やイ・ビョンホ

ンに匹敵するような人気者は、さすがに日本では生まれなくなった。だが、スト

ーリーを生み出す力に関して言えば、韓国映画界にはまだまだ底知れぬポテンシ

ャルが隠されているように思う。それを実感させてくれるのが、たとえばこの

『映画は映画だ』のような作品だ。

暴力的で高慢な映画スターのスタ(カン・ジファン)と、俳優になりたかった

ヤクザのガンペ(ソ・ジソプ)。出会うはずのない2人の運命がひょんなことか

ら絡み合い、決闘シーンをガチンコ勝負で行うことを条件に、スタの主演映画に

ガンペが客演することに。

楽屋では満腹の野獣同士のように牙を隠している2人だが、いざカメラが回り

始めると段取りを無視して大暴走。あわや一触即発かと思いきや、カットがかか

れば不思議と脚本の枠内に事が収まっているあたりの呼吸は見事なものだ。

観ているこちらにはスタとガンペの行動のどこまでが「演技」で、どこからが

「素」なのかさっぱりわからないが、一方でカン・ジファンとソ・ジソプは脚本

に添ってそういう「演技」をしているわけで、その二重構造まで視野に入れると、

本作の面白みがさらに増す。

劇中劇の監督に扮したコ・チャンソクも、ヤクザにビビりながらもガンペをシ

レッとこき使う、何とも味のあるキャラクターを作っている。

撮影を離れた私生活の部分でも、ガンペが組織の内部抗争に命を張ったり、ス

タが恋人との密会写真をネタに脅迫されたりと波瀾万丈。注目すべきは、裏社会

にどっぷり浸かっていたヤクザと、天狗になっていた俳優が、互いの存在を触媒

に、生き方を徐々に変えていく点だ。

劇中劇の最後を飾るのはスタとガンペのガチンコ勝負。「結末は変えるな」と

釘を刺す俳優と、「お前が勝てばいいだけさ」とうそぶくヤクザが、泥まみれの

壮絶なバトルを展開する。

すべての撮影が終わった後のエンディングもまた印象的だ。見下していたガン

ペにいつしか友情さえ感じ始めたスタの前で、ガンペはしかし「ヤクザはしょせ

んヤクザだ」「俳優はしょせん俳優だ」と言わんばかりの暴挙に出る。ここに至

って、多くの観客は『映画は映画だ』というわかったようなわからないようなタ

イトルの本当の意味を知るのである。

監督のチャン・フンは鬼才キム・ギドクの下で助監督を務めていた人物。恩師

の原案を脚色し、ギドクの作品以上にエンターテイニングな一作に仕上げた功績

は大きい。

オスカーナイト・ウォッチング!

81回目となるアカデミー賞授賞式が日本時間の2月23日に開催、邦画の

『おくりびと』が外国語映画賞に、また『つみきのいえ』が短編アニメ賞に輝い

たことで、日本のメディアでも式の話題が大きくクローズアップされた。

ただ、個人的に最も印象深かったのは、アカデミー賞の国際化(というか脱U

SA化)が一層進んだことかな。司会のヒュー・ジャックマンはオーストラリア

人だし、作品賞はインドを舞台にイギリス人監督が撮った映画でしょ。俳優部門

の受賞者4名は、昨年アメリカ人がゼロだったのに続いて、今年もスペイン人1

名、イギリス人1名、オーストラリア人の故人が1名。アメリカ人は主演男優賞

のショーン・ペンのみという内訳になった。

全米の期待を背負って就任したオバマ大統領についても、意外や、司会者のジ

ョークや受賞者のスピーチでほとんど触れられることはなし。ショーン・ペンが

サラッと言及したのが、唯一記憶に残る程度だった。

これを大恐慌以来の経済危機の震源地となったアメリカの、自信喪失の表れと

見るのはうがちすぎだろうか。

ジャックマンの司会は手堅かったなあ。近年は喜劇俳優や芸人がずっとホスト

役に起用されてきたのだけれど、ジャックマンは彼らに遜色のないジョークが言

えて、しかも歌って踊れる芸達者。最前列に座った俳優たちとのかけ合いも余裕

しゃくしゃくにこなしていた。これも長年舞台で培った「現場力」のたまものか。

もちろん彼が口にしたセリフやジョークはすべて台本に書かれたものなのだけ

れど、生の舞台でそれを自分の言葉として語るのは、映画俳優とはまた別のスキ

ルがいる。プレゼンターを仰せつかった俳優たちが、セリフを棒読みしてしまう

ケースが意外に多いことも、そのことのいい証明になるだろう。

ただ、破綻はなかった代わりに、数年たっても語り草になるような強烈なシー

ンもなかったかも。良くも悪くも「善良だけど面白みのない人」というジャック

マンの持ち味が、そのまま反映された司会ぶりではあった。

棒読みのプレゼンターと言えば、今年は俳優部門のプレゼンテーションの仕方

が大きく変わっていた。例年だと、前年の助演女優賞受賞者が助演男優賞のプレ

ゼンターを務め、前年の主演男優賞受賞者は主演女優賞のプレゼンターを務める

という具合に、男女クロス方式で行われるのが慣例だったが、今年は過去の助演

女優賞受賞者5人が助演女優賞をプレゼントしたのを皮切りに、4部門とも同パ

ターンで行われた。

助演女優賞のペネロペ・クルスは、たっぷりスピーチのアイデアを練ってきた

印象。冒頭で「気絶しそう」とジョークをかますと、受賞作のウディ・アレン監

督のみならず昔世話になったペドロ・アルモドバル監督らにまで感謝を捧げ、

「すべての芸術は守らなければならないもの」という硬派なメッセージで締める。

助演男優賞のヒース・レジャーはどうなんだろうね。確かに『ダークナイト』

での怪演は存命なら十分受賞に値したと思うが、亡くなった俳優に与えたことで

名誉賞、あるいは「冥土のみやげ」的な色合いが濃くなった。個人的には生きて

いる者に与えるのがフェアだったと思うけど。

主演女優賞のケイト・ウィンスレットは6度目のノミネートにして初受賞。ゴ

ールデングローブで主演女優賞と助演女優賞をダブル受賞した勢いは衰えていな

かった。「スピーチの練習をしてこなかったといえばウソになります」なんて爆

弾発言をしたので、こりゃ嫌われるぞと思ったら、「8歳の時にシャンブーのボ

トルで」と続けたので、会場の雰囲気が一気に和らいだ。

主演男優賞のショーン・ペンは『ミスティック・リバー』に続く2度目の受賞。

いの一番に感謝を捧げた「サト・マツザワ」という日系の名の人物は、彼の個人

マネジャーなのだとか。ゲイにエールを送り、オバマの当選を祝い、ミッキー・

ロークの復活を称えと、何事にも一家言ある彼らしいスピーチだった。

今年の進行の特色は、映画の製作過程に添うように脚本→美術系→撮影→ポス

トプロダクション系と、順に部門賞の発表を進めていったこと。

例年だと主題歌賞の候補曲が「トイレタイム」として適度に分散発表されるの

だが、今年は3曲を集中発表し、代わりに司会のジャックマンやビヨンセがミュ

ージカル復権をうたったパフォーマンスを披露した。まあ、どのみち「トイレタ

イム」になることに変わりはないのだけれど。

ポストプロダクション系の最後には作曲、主題歌、録音、編集の各部門賞が発

表されたが、あろうことかそのいずれもが『スラムドッグ$ミリオネア』からの

受賞。同作はそのままの流れで監督賞、作品賞をも獲得したために、見終わった

後は『スラムドッグ』の地滑り的勝利という印象が濃くなった。

結局同作は、9部門ノミネートされたうちの8部門でオスカーを獲得。無名の

俳優ばかりだったから俳優部門へのノミネートはなかったが、ノミネートされて

いたら勢いで受賞していたかもしれない。

一方で最多の13部門にノミネートされていた『ベンジャミン・バトン』は、

美術、メイク、視覚効果の技術系3部門の受賞にとどまった。

『つみきのいえ』はロボットに所属する加藤久仁生監督の作品。プレゼンターの

ジェニファー・アニストンはちゃんと「かとう」と発音してくれていたが、ジャ

ック・ブラックには「けいとう」と読まれてしまった。『ブラックレイン』で松

田勇作が演じた「佐藤」も、マイケル・ダグラスらに「せいとう」と発音されて

いましたね。

『おくりびと』は作り手が思っていた以上に大きな作品になってしまったという

印象か。脚本の小山薫堂も、これがアカデミー賞を取ると知っていたら、女装男

のエピソードなんぞをオープニングに持って来なかっただろう。

外国人には理解不能と思われるシーンもけっこうあったよね。茶髪の女子高生

の遺体を前に、母親が「うちの娘はこんなじゃない」と泣くシーンがあったけど、

欧米人の目には茶髪で派手な化粧をした遺体の方が、のっぺりした遺影の顔(母

親の目には「清楚な顔」なんだけど)より確実に美しく見えたはず。

そもそも納棺の儀式を家族全員が正座する前で執り行うという習慣自体、意味

がわからないだろうなあ。あ、それは多くの日本人にもわからないか。

杉本哲太が母親を火葬しながら「ゴメンよ」と泣くシーンがあったけど、これ

は火葬の習慣のない国の人には誤解されて伝わったかもしれないね。

ちなみに本家に先立って発表された日本アカデミー賞では、『おくりびと』が

主要部門を含む10部門を獲得し、これこそ地滑り的大勝利。とはいえオスカー

にノミネートされていなかったら、結果はおそらく違っていたはずだ。日本人っ

て権威に弱いんだよなあ。

チェンジリング CHANGELING

(2008年、米、字幕:松浦美奈)

母ひとり子ひとりの家庭から9歳の息子が姿を消し、母親は眠れぬ日々を過ご

す。5ヵ月後、警察から息子が発見されたとの報が入るが、名乗り出てきた子供

は明らかに別人で……。

1928年に実際に起きた事件を元にした、クリント・イーストウッド監督の

入魂作だ。不屈の母性愛を見せたアンジェリーナ・ジョリーは、本作でアカデミ

ー賞主演女優賞へのノミネートを勝ち取った。当時の町並みや衣装が見事に再現

されているのにも驚く(20年代の実物を見たことはないのだけれど)。

前半の焦点となるのは、ヒロインのクリスティンとロサンゼルス市警との攻防

だ。子供は偽物だと話しても、メンツを重んじる市警の担当者ジョーンズは一件

落着だと耳を貸さず、それどころかマスコミに支援を訴えようとしたヒロインを

精神病院に放りこむ始末。

ジョーンズ警部役のジェフリー・ドノヴァンがいかにも憎々しげな演技で観客

の怒りをあおる一方、ジョン・マルコヴィッチの演じる牧師は衷心からヒロイン

を支援して、暗い物語を照らす数少ない光となった。偽の子供と市警との関係が

必ずしも明確にされていないのは、元になる史実が曖昧だったからだろうか。

タイトルの『チェンジリング』とは取りかえ子(妖精が子供をさらったあとに

置いていく醜い子)のことだが、ヒロインの戦いは――つまりはこの映画は――

名乗り出た子供が偽物だと証明されてからが長い。息子が大量殺人鬼に監禁され

ていたことが判明してからは、彼が見つからないこと以上に、その生死が分から

ないことがクリスティンを苦しめる。彼女が殺人鬼に直接そのことを問いただす

シーンの緊迫感や、心の震えは、客席で観ているこちらの心をも動揺させずには

おかないほどだ。

どれだけの状況証拠が息子の死を指し示しても、その確証が出ないがゆえに、

クリスティンは捜索をあきらめない。いや、あきらめることができない。クリス

ティンの母性愛を称えてきたイーストウッドの演出は、2時間22分の上映時間

が終わる頃、微妙に(そう、あくまでも微妙に)ヒロインの正気を疑わせるもの

になってゆく。

本作のエンディングには「希望のようなもの」が提示されるが、それを「希

望」と見るのはあくまでヒロインの主観であり、観客は彼女がそれを「希望」と

見ることに、微妙に「不幸」の影を見る。いっそ早めに息子の死体が見つかって

いれば、彼女も新たな家庭、新たな子供、新たな幸福を手にすることができたか

もしれないものを。(青地の部分はマスメディアに書くと差し障りがありそうな

ので、本HPにだけ書いておく。日本にも拉致被害者のご家族らがいますからね。

イーストウッドの演出が微妙なのも、似た立場の方々への配慮があったためかも

しれない)

最後の字幕で、クリスティンが死ぬまで息子を捜し続けた(つまりは見つけら

れないままに人生を棒に振った)ことを知るにつけ、彼女の失ったものの大きさ

に暗然とせずにいられない。

主演のジョリーは当初、本作への出演に乗り気ではなかったという。母親とし

て、子供が行方不明になる映画には出たくなかったということらしい。

行方不明になる子ばかりではない。ホームレス生活から脱するために他人に成

りすます子、殺人鬼に殺される子、それを手伝わされる子と、本作はさながら不

幸な子供のオンパレードだ。大恐慌を前にした、今より人の命が軽かった時代の

哀しい記録と言えるだろう。

7つの贈り物 SEVEN POUNDS

(2008年、米、字幕:松崎広幸)

通販会社の電話オペレーターとして働く盲人にしつこくクレームをつける。入

居者を虐待する老人ホームの経営者に、「お前には、やらない!」と謎の言葉を

ぶつける。『7つの贈り物』は、主人公のこんなシーンから幕を開ける。どうや

ら彼は「いい人間」を探しているらしい。でも、いったいなぜ?――と思った時

点で、あなたは作り手の術中にはまっている。

主人公のベン(ウィル・スミス)は、許されざる過ちを犯し、「7秒間で人生

を破滅させた」男だ。その贖罪のために、彼はある過激な計画を実行に移してい

る。情報を小出しにし、ベンの意図を巧みに隠した序盤の作りは、好奇心と期待

感をかき立てるに十分。ただ、ベンが“対象者”の女性(ロザリオ・ドーソン)

に惹かれ始める中盤以降は、横糸のロマンスによって、本筋の推進力が殺がれる

結果となったのが惜しまれる。

本作の設定に「幸福な王子」を連想する方も多いだろう。オスカー・ワイルド

の手になるこの童話、虚心に読めば無私の精神への賛辞なのだが、どこかで反発

や懐疑を感じさせることも事実。「自分さえよければ他人はどうなってもいい」

という利己主義と同じように、その真逆もまた、あまり勧められたことではない

ように思えるからだ。

ベンが親友(バリー・ペッパー)の手を借りてやろうとしているのも、利他的

行為の最たるもの。童話の中でそれをしたのは銅像とツバメだったからギリギリ

のところで納得がいったが、生身の人間であるスミスやペッパーにそれをされた

ら、さすがに道徳的な疑問が湧く。

ベンの行為を素直に称えられないもうひとつの理由は、彼にとっては結局「家

族のところに行くこと」が主であり、「贖罪のための贈り物をする」ことは従だ

から。事故で死なせてしまった7人が全員、他人であったなら――そちらの方が

罪は重いはずだが――彼は同じ行動は取らなかっただろう。

ところで原題のSEVEN POUNDSって、何のことなんでしょうね? 換算すれば3

キロ少々の重さなんだけど、ストーリーとの関わりが分からない。

IMDbの掲示板で質問してみたが、どうも英米人でも必ずしもピンと来てい

ない様子だ。「心臓の重量」という回答もあったが、人間の心臓は、実際には1

キロもない。

ちなみに回答のひとつには、こんなのもあった。「『ベニスの商人』では借金

のかたに胸の肉1ポンドを払うという契約が登場する。主人公は7人を死なせて

いるから、1人1ポンドの計算でSEVEN POUNDSなのではないか」

真偽のほどは定かではないが、少なくとも興味深い説ではある。

ホルテンさんのはじめての冒険 O'HORTEN

(2007年、ノルウェー、字幕:石田泰子)

「判で押したような人生」という表現は、どちらかといえば自嘲的なニュアンス

で使われることが多いけど、雇用環境がこれだけ悪化してくると、「判で押した

ような人生」を送れる人はむしろ幸せなのではないかしらんと思えてくる。

本作の主人公のホルテンさんも、ノルウェー鉄道の運転士として、つましくも

規則正しい毎日を送っていた。ところが定年退職の前日になって、彼の人生は予

想もしなかった脱線をし始めて……。

『キッチン・ストーリー』(03)のベント・ハーメル監督が、またまた独特のユー

モアと暖かさをたたえた作品を生み出した。無骨な初老の男が、まるで三谷幸喜

の戯曲のように、次から次へと予期せぬ窮地に追いこまれ、「人生初めての体

験」を重ねていく。

麻薬所持容疑で**の穴まで調べられるわ、赤いハイヒールで街を歩くハメに

なるわ、目隠しで運転する男の助手席に乗せられるわと、もう散々。いかにもま

じめそうな主人公(ボード・オーヴェ)が、奇人ぞろいの脇役たちに翻弄され、

困惑した顔を見せるのが、最高におかしい。

一見ランダムにちりばめられたようなホルテンさんの“冒険”だが、実はハー

メル監督の周到な計算に従って配置されていることに、目ざとい方なら気づくは

ず。序盤の“冒険”は完全に巻きこまれ型だ。ホルテンさんは運命や他人に振り

回されてばかり。珍しく自発的にヨットを売却しかけたかと思えば、契約直前に

心変わりして逃げ出す始末。このあたりまでのホルテンさんは、いまだ「判で押

した人生」から離れることができていない。

ところが行きつけのタバコ店で店主の死を知らされたり、何度マッチを買って

もそれを忘れてしまう老人の姿を見たりするうちに、ホルテンさんの中で何かが

変わる。そして、それまでは尻込みしていたことに自ら挑むようになっていく。

生まれて初めてスキージャンプを飛んだ後、67歳にして人生最大の冒険(そ

れが何かはおわかりですね?)に乗り出していくホルテンさんを、誰が声援せず

にいられようか。ある脇役の語った「人生は常に手遅れ。逆に考えれば何だって

間に合う」というセリフが印象的な、チャーミングな一作だ。

ベンジャミン・バトン 数奇な人生 THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON

(2008年、米、字幕:アンゼたかし)

老人のような肉体を持って生まれ、年齢を重ねるごとに若返っていく男。鬼才

デビッド・フィンチャーは、そんなワン・アイデアを元に、2時間47分の堂々

たる大河ドラマを撮り上げた。

母親の命と引き替えに生まれた“ヨボヨボの赤ん坊”ベンジャミンは、直後に

父親に捨てられ、数奇な人生を歩み出す。運良く老人ホームの寮母に拾われると、

「すぐに老衰で死ぬ」と診断した医師を尻目に順調に成長。若くして船乗りとな

り、期せずして戦争にも参加するが、その心には幼い頃に知り合った少女デイジ

ー(ケイト・ブランシェット)の面影が常に宿っていて……。

自分の肉体的ハンデを嘆きもせずに、時に雄々しく、時に淡々と人生に立ち向

かうベンジャミンが好ましい。周囲と違う自分に居心地の悪さを感じるためか、

彼は頻繁に旅をする。そして様々な人と触れ合い、いくつもの小さなドラマを紡

いでいく。だが、年齢と共に若返る彼の人生自体が、いわば非日常の旅のような

もの。本作にロードムービー的な要素を色濃く感じるのは、おそらくそのためだ。

ベンジャミンはその“旅”の折々に、デイジーという“港”に帰港する。だが

20代のデイジーは、ベンジャミンを「年齢差のある友人」としか見ることがで

きず、いたずらに彼を傷つける。40代を迎えてようやく心身共に同年代となっ

ても、ベンジャミンの宿命はその愛の永続を許さない。彼が運命に屈服すること

なく生きてきたのを見ているだけに、そこで下される苦渋の決断が胸を打つ。

本作は作品賞、監督賞、主演男優賞など13の部門でアカデミー賞にノミネー

トされた。各部門ともライバルは強力だが、1つだけ受賞確実と断言できるのが

メイクアップ賞だ。

「小さな老人」として生まれたのに「大きな赤ん坊」にはならないのかというツ

ッコミはさておき、ブラピに施された様々な段階の老けメイク&青年メイクは見

事のひとこと。しかも序盤では、その顔が子供の体に“貼り付けられ”ていたり

していて、VFXの進歩にも舌を巻く。

ブランシェット他の共演陣も何段階かの年齢を演じ分け、様々な老いや傷跡の

メイクを施した。久々に見るジュリア・オーモンド(老いたデイジーの娘役)の

容色が妙に衰えていたのは、残念ながら特殊メイクのせいではなかったようだが。

それにしても、これほど数奇な生涯を送った男であっても、人生(と、この映

画)のハイライトはやはり前半生に集中してるんだよね。人生、すでに後半生に

入った私としては、ちょっと切ない。

2008年(私の)ベスト10!

2008年の日本国内における興収ベスト10は、『ポニョ』を筆頭に7作ま

でが日本映画。外国映画はかろうじて『インディ・ジョーンズ』『レッドクリ

フ』『アイ・アム・レジェンド』がランクインしただけだったとか。

ありえないよね。なぜあんなテレビドラマと大差のない邦画に客が入るんだろ

う? いや、もちろん邦画の真の問題は、「テレビドラマと大差がないこと」で

はなく、「クソつまらないこと」なのだけれど。

・・・と言った責任上、私のベスト10も挙げておかないとね。例年どおり、

優劣ではなく、見た日付順に並べております。

1 魔法にかけられて ENCHANTED

中盤の群舞シーンには「やっぱりディズニー映画って楽しいじゃん」と思わせ

る底力が。冒頭のセルフ・パロディは、ディズニーの迷いではなく、余裕の表れ

だったようだ。プリンセス女優が三十代というのは、いかにも現代的ですね。

2 ペネロピ PENELOPE

『モンスター』などで“重要な役”は演じていたクリスティーナ・リッチだけど、

“素敵な役”をもらったのは大人になってから初めてかも。今年の日本公開作3

本がいずれも傑作だったジェームズ・マカヴォイの、やさぐれた風情もよかった。

3 つぐない ATONEMENT

画家には画家の、役者には役者の性(さが)がある。過ちを正すための真摯な

告白にさえフィクションを交えずにいられないのが小説家の性。それが物語の構

造と巧みにリンクし、観た者はしばし大地の底が抜けたような感覚を味わう。

4 パリ、恋人たちの2日間 2 DAYS IN PARIS

主演のジュリー・デルピーが脚本・監督など6役を担当。エッジの利いたキャ

ラクター、エスプリに満ちたセリフが笑わせる。「つき合って2年、楽しいこと

もあったけど、ほとんどはフツーだ」といった、恋愛に対する健全な諦念が好き。

5 最高の人生の見つけ方 THE BUCKET LIST

難病モノに際どい笑いを盛りこみながら、しかも同じ境遇にある人々への礼を

失わない稀有な作品。2人のオジサンのやり残したことが意外な形でかなえられ

ていくのを見れば、誰もが限りある生を少しだけ大切にしようと思うだろう。

6 アクロス・ザ・ユニバース ACROSS THE UNIVERSE

ビートルズの名曲で綴られたミュージカル。歌詞が物の見事に物語に組みこまれ

ているのには舌を巻く。ダンスの振り付けやセットデザインは斬新で、キャスト

の歌唱力も絶品。とりわけジム・スタージェスの高音部の色気が光る。

7 イントゥ・ザ・ワイルド INTO THE WILD

恵まれたボンボンのモラトリアム話にも堕しかねない題材が、物質文明にきっ

ぱりと背を向けた青年の、鮮烈な成長物語に仕立てられている。青年が行く先々

で袖すり合う、それぞれに喪失感を抱えた者たちの逸話も興味深かった。

8 ウォンテッド WANTED

アクション映画にこれほどのワクワク感を覚えたのは『マトリックス』以来。

見たこともない映像が目白押しだし、マカヴォイもアンジーもカッコよすぎだ。

銃を撃つ腕をスイングさせて弾道を曲げるなんて、コロンブスの卵だよね。

9 ブーリン家の姉妹 THE OTHER BOLEYN GIRL

無欲な妹を小悪魔系のスカーレット・ヨハンソンが、野心家の姉を学級委員タ

イプのナタリー・ポートマンが演じたのがポイント。個性のまるで違うキャラを

演じながら、それぞれが女としての業の深さを表現して見事だった。

10 WALL・E/ウォーリー WALL・E

単なるロボット版ボーイ・ミーツ・ガールのお話かと思いきや、『2001年

宇宙の旅』にも連なるSFの大テーマに発展したので驚いた。ヒューマノイド型

でさえないのに見事に“感情”を表現するロボットの“演技”にも感服。

製作国の内訳はアメリカ映画6、イギリス映画2、米英合作1、仏独合作1。

例年に比べるとヨーロッパ大陸の映画が少ないかな。

日本映画はゼロ。あえてコメントはすまい。

ザ・ムーン IN THE SHADOW OF THE MOON

(2007年、英、字幕:林完治)

なぜ今、アポロ?――と、今日性のないテーマに疑問を感じつつ見始めたのだ

が、冒頭からたちまち引きこまれた。アポロとその時代を知る世代なら、誰もが

多かれ少なかれそうなるのではないかと思う。

若い世代のために申し添えれば、「アポロ」とはアメリカ航空宇宙局(NAS

A)が実施した月面探査計画のこと。1969〜1972年にかけて彼らは6回

のミッションに成功し、計12名の宇宙飛行士を月面に送りこんだ。

それから現在に至るまで、地球以外の天体に降り立った人類は、この12人を

おいて他にいない。

『ザ・ムーン』は、そのアポロ計画の軌跡を、NASAが冷却保存していた記録

映像と、実際に月に行った男たちのインタビューで再現したドキュメンタリー作

品だ。

中心はもちろん、初めて月面着陸に成功したアポロ11号。当時小学生だった

筆者は、着陸の直前、アームストロング船長が平坦な場所を探し、60秒という

タイムリミットの中でギリギリの飛行をしていたことを初めて知った。

過去の記録映像だとわかっているのに、その種のシーンになると、まるで現在

進行中のミッションを見るように手に汗握ってしまうのはなぜ?

11号の月面着陸に関して、私にはかねてから気になっていたことがあった。

それは月面に下りたアームストロング船長の、「1人の人間にとっては小さな1

歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ」というあの有名な第一声に関すること。

あの言葉、一般には真摯な名言と考えられているし、子供だった時分には私も

そう理解していたのだけれど、ある時期から私は、アームストロングがあれをジ

ョークのつもりで言ったのではないかと疑うようになった。ほら、言われてみれ

ば、でしょ?

その疑問が本作を観て氷解した。アームストロング本人はインタビューに応じ

ていないものの、周囲の者たちの発言から推すと、どうやら彼は衆人環視の中で

ジョークを飛ばすようなタイプの男ではなかったらしい。やっぱりあの名言は、

本心から発せられた真面目なひと言だったのだ。それがわかってちょっとうれし

かった。そしてちょっとガッカリした。

七十代を迎えた元宇宙飛行士たちの肉声も興味深い。現役の宇宙飛行士はエリ

ート然とした優等生的な発言しか許されていないようだが(それはそうだ。“劣

等生”のやることに巨額の税金を投入しようとする納税者はいない。その意味で

は、毛利さんや若田さんから本当に面白い話が聞けるのは、かなり先のことにな

りそうだ)、そうした責任から解放された老兵たちは、意外なほど人間くさい、

率直な語り方をする。

実のところ私は、そのことに少し驚いた。「月面に下りた飛行士はその大半が

精神を病んでいる」という都市伝説を、半ば信じこんでいたからだ。しかし実際

の彼らは、性格の違いこそあれ、皆それぞれに常識人だ。しかも語るうちに名言

がポンポン飛び出す。

「私の父はライト兄弟が飛行機を発明したすぐ後に生まれた」(そうか、人類は

わずか2世代で月まで行ったのか!)「月の陰に入って日がかげった時、それま

ではずっと太陽に照らされていたことに気づいた」(そうか、月までの道程は

“暗黒の宇宙空間”ではなく、明るい“日なた”なのか!)という具合に、何度

「へー!」と思わされたことか。一方、軍のパイロットだった彼らが、ベトナム

で戦う仲間たちへの「罪悪感」を吐露するシーンには深く考えさせられた。

アームストロングと共に月面一番乗りを果たしたオルドリンの告白はとりわけ

傑作。彼が「あること」を月世界で初めてしたと語るシーンには、思わずクスリ

と笑わされた。そのことで彼は、完成作を見た奥さんからお叱りを受けたとか。

一方、司令船にひとり残ったコリンズの、「月に立てなかったのは残念だが、

その役目を受け入れたからこそ、私は11号のメンバーに入れたのだ」という言

葉にも、陰影が交錯する人生を送った者ならではの味わいがある。

複数の元宇宙飛行士が「月に行ってからは以前ほど日常の些事が気にならなく

なった」と語っていたのも印象的。月に立つという超絶的な体験は、人をある種

の悟りの境地に至らしめるのか。

いや、そうではないだろう。「小さなことが気にならなくなる」のは、「あま

りに大きな体験は、精神活動全般を食い尽くす」からだ。だからアームストロン

グが人前に出なくなったり、上記のような都市伝説がささやかれたりするような

ことが起こる。競泳の柴田亜衣選手が、北京五輪で不本意な成績に終わった後の

引退会見で、「アテネの金は重かった」と漏らしたのも、同じことを別の言葉で

表現したものだろう。

彼らの栄光は、凡人にとってはうらやましい限りではある。でも、くだらない

些事に悩んだり喜んだりできる人生もまた、僕にはちょっと愛おしい。