�m�l�d�m�t�n

![]() �@�E�H�[���t�����[�@(2013.12.22.)

�@�E�H�[���t�����[�@(2013.12.22.)

![]() �@�r�t�H�A�E�~�b�h�i�C�g�@(2013.12.22.)

�@�r�t�H�A�E�~�b�h�i�C�g�@(2013.12.22.)

![]() �@�[���E�O���r�e�B�@(2013.11.22.)

�@�[���E�O���r�e�B�@(2013.11.22.)

![]() �@�w�O�����h�E�C�����[�W�����x�Ɓw�Q�K���Y�x(2013.11.22.)

�@�w�O�����h�E�C�����[�W�����x�Ɓw�Q�K���Y�x(2013.11.22.)

![]() �@�V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�@(2013.9.27)

�@�V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�@(2013.9.27)

![]() �@�_�C�A�i�@(2013.9.27)

�@�_�C�A�i�@(2013.9.27)

![]() �@�E�����@�����F�r�`�l�t�q�`�h�@(2013.9.15.)

�@�E�����@�����F�r�`�l�t�q�`�h�@(2013.9.15.)

![]() �@�����ꂴ����@(2013.9.15.)

�@�����ꂴ����@(2013.9.15.)

![]() �@�z���C�g�n�E�X���A���苒�@(2013.8.22.)

�@�z���C�g�n�E�X���A���苒�@(2013.8.22.)

![]() �@�A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�@(2013.8.22.)

�@�A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�@(2013.8.22.)

![]() �@�I��̃G���y���[�@(2013.7.25.)

�@�I��̃G���y���[�@(2013.7.25.)

![]() �@���[�}�ŃA���[���@(2013.7.2.)

�@���[�}�ŃA���[���@(2013.7.2.)

![]() �@�w�J���e�b�g�I�l���̃I�y���n�E�X�x�Ɓw�Q�T�N�ڂ̌��y�l�d�t�x�@(2013.7.2.)

�@�w�J���e�b�g�I�l���̃I�y���n�E�X�x�Ɓw�Q�T�N�ڂ̌��y�l�d�t�x�@(2013.7.2.)

![]() �@�V�g�̕����O�@(2013.5.4.)

�@�V�g�̕����O�@(2013.5.4.)

![]() �@�v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h���@(2013.5.4.)

�@�v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h���@(2013.5.4.)

![]() �@�I�Y�@�͂��܂�̐킢�@(2013.3.22.)

�@�I�Y�@�͂��܂�̐킢�@(2013.3.22.)

![]() �@�W�����S�@�q���ꂴ����@(2013.3.4.)

�@�W�����S�@�q���ꂴ����@(2013.3.4.)

![]() �@�Q�O�P�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2013.3.4.)

�@�Q�O�P�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2013.3.4.)

![]() �@�t���C�g�@(2013.2.11.)

�@�t���C�g�@(2013.2.11.)

![]() �@�N���E�h�A�g���X�@(2013.2.11.)

�@�N���E�h�A�g���X�@(2013.2.11.)

![]() �@�Q�O�P�Q�N�i���́j�x�X�g�V�I�@(2013.2.11.)

�@�Q�O�P�Q�N�i���́j�x�X�g�V�I�@(2013.2.11.)

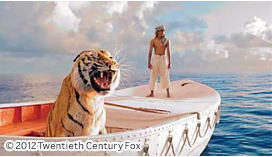

![]() �@���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���@(2012.12.30.)

�@���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���@(2012.12.30.)

![]() �@���E�~�[���u���@(2012.12.30.)

�@���E�~�[���u���@(2012.12.30.)

![]() �@�`���C�X�I�@(2012.11.24.)

�@�`���C�X�I�@(2012.11.24.)

![]() �@�̂ڂ��̏��@(2012.10.26.)

�@�̂ڂ��̏��@(2012.10.26.)

![]() �@�G�N�X�y���_�u���Y�Q�@(2012.10.26.)

�@�G�N�X�y���_�u���Y�Q�@(2012.10.26.)

![]() �@�A���S�@(2012.10.23.)

�@�A���S�@(2012.10.23.)

![]() �@�\�n�̒n�������@(2012.9.17.)

�@�\�n�̒n�������@(2012.9.17.)

![]() �@�v�H���@(2012.9.17.)

�@�v�H���@(2012.9.17.)

![]() �@�g�[�^���E���R�[���@(2012.8.21.)

�@�g�[�^���E���R�[���@(2012.8.21.)

![]() �@�v�����e�E�X�@(2012.8.21.)

�@�v�����e�E�X�@(2012.8.21.)

![]() �@�X�m�[�z���C�g�@(2012.7.15.)

�@�X�m�[�z���C�g�@(2012.7.15.)

![]() �@�A�x���W���[�Y�@(2012.7.15.)

�@�A�x���W���[�Y�@(2012.7.15.)

![]() �@�����E�f�C�@�Q�R�N�̃��u�X�g�[���[�@(2012.5.30.)

�@�����E�f�C�@�Q�R�N�̃��u�X�g�[���[�@(2012.5.30.)

![]() �@���i�C�e�b�h�@�~�����w���̔ߌ��@(2012.5.30.)

�@���i�C�e�b�h�@�~�����w���̔ߌ��@(2012.5.30.)

![]() �@�W�����E�J�[�^�[�@(2012.4.18.)

�@�W�����E�J�[�^�[�@(2012.4.18.)

![]() �@�a�����������v���������^�u���b�N���z���C�g�@(2012.4.18.)

�@�a�����������v���������^�u���b�N���z���C�g�@(2012.4.18.)

![]() �@�A�[�e�B�X�g�@(2012.3.7.)

�@�A�[�e�B�X�g�@(2012.3.7.)

![]() �@�Q�O�P�Q�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I �@(2012.3.6.)

�@�Q�O�P�Q�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I �@(2012.3.6.)

![]() �@�q���[�S�̕s�v�c�Ȕ����@(2012.1.28)

�@�q���[�S�̕s�v�c�Ȕ����@(2012.1.28)

![]() �@�Q�O�P�P�N�i���́j�x�X�g�T�I�i2012.1.28.)

�@�Q�O�P�P�N�i���́j�x�X�g�T�I�i2012.1.28.)

![]() �@�u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v�ɖ߂�

�@�u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v�ɖ߂�

![]() �@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�

| �E�H�[���t�����[�@�@THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�č��̎������w��ǂ�ł���ƁA7th grade����8th grade���̂Ƃ����o��l�������ʂɏo�Ă���̂ŁA�|��Ƃ̒[����Ƃ��Ă͂��]�v�Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂��B7th grade�͂��̂܂܁u�V�N���v�Ɩׂ����A����Ƃ����{���Ɂu���w�P�N���v�ƒu��������ׂ����ƁB �@�펯�I�ɂ́u�ǎ҂ɗ]�v�Ȃ��Ƃ��l���������ɂ���Ȃ�ǂ܂���v�Ƃ����̂��|���Ƃ̃v���C�I���e�B������A�u���P�ł�����Ȃ��v�Ƃ������_�ɗ��������̂����A���ɂ͂���ł͂��܂������Ȃ��P�[�X�����邩��Y�܂����B���Ƃ�����7th grade�̎q���A�u�~�h���X�N�[���ɓ����ĂR�N�ځv�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���i���ɖ��L����Ă���ꍇ�ł���B �@���̃~�h���X�N�[���Ƃ����̂����{�̊w���ɂ͂Ȃ��T�O������A�ƂȂ�Ƃ������������ˁB���{�ł������w�Z�̍��w�N���璆�w�Z�̓r�����炢�܂ł̎q���ʂ��w�Z���B �@�Ȃ��|��Ƃ�����������J�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����ƁA�����{���Z�O�O���̋K�͂Ƃ����č����A���̌�̊w�����v�Łu�G�������^���[�X�N�[���S�N�v�u�~�h���X�N�[���S�N�v�u�n�C�X�N�[���S�N�v�Ƃ����敪���ɏC�����鐖���ɂ��邽�߂��i�č��͒n���̌��\���傫���̂ŁA�K�������S���I�Ɏl�l�l���œ��ꂳ��Ă���킯�ł͂Ȃ����j�B���{�̒��w�����p��̎��ƂŐ^����Ɋo����u�W���j�A�E�n�C�X�N�[���v�Ƃ������t���A�č��ł͎���ɂȂ����炵���B �w�E�H�[���t�����[�x�̎�l���`���[���[�i���[�K���E���[�}���j�̓n�C�X�N�[���ɓ���������B�������X�N�[���J�[�X�g�̍ʼn��w�ɒ��ނ��Ƃ��o�債�Ă��āA���w���̓����炳�������u���ƂP�S�U�O����������ށv�Ȃ�čl���Ă���B �@���q�Ȋϋq�́A�����Łu��H�@�P�S�U�O���H�v�ƁA����Ђ˂邱�Ƃ��낤�B�����A�ނ̃n�C�X�N�[�����S�N���Ȃ�ł��ˁB�i�]�k�Ȃ���C�O�h���}�wglee�^�O���[�x�̕�������炩�ɂS�N���̍��Z���j �@�\�z�ǂ���ɎS�߂ȏo�����ƂȂ����`���[���[�̍��Z�����́A�������p�g���b�N�i�G�Y���E�~���[�j�ƃT���i�G�}�E���g�\���j�̌p�Z���ƒm�荇���Ă����ς���B���ԁA�p�[�e�B�[�A�����ė��B�`���[���[�͏��߂��炠����߂Ă������̂��A���X�Ǝ�ɂ��Ă������ƂɂȂ�B�������ނɂ͏�ɐ��_�̕a�����܂Ƃ��Ă��āE�E�E�B �@�G�}�E�g�n�[�}�C�I�j�[�h�E���g�\�������߂ĉ�ʂɓo�ꂷ��V�[�����Ȃ��Ȃ��ɑN�B�ē̃X�e�B�[�u���E�`���{�X�L�[�̓`���[���[�̎��_�ʼn�ʂ����A��l�����������̂Ɠ����������ϋq�ɂ��^���Ă���B�w�k.�`.�R���t�B�f���V�����x�̃L���E�x�C�V���W���[�����́u���Ԃ�J�b�g�v�����Łi�ƌ����Ă͉������j�I�X�J�[��������悤�ɁA�����̔����̏��o��V�[���́A�ē�B�e�ēɂƂ��ē��Ƙr�̌������̂P���ƌ�����B �@����̓`���{�X�L�[�ē��g�̎�ɂȂ�x�`�������B�w��������搉̂��Ă��邩�Ɍ�����p�g���b�N��T�����A�����ăX�N�[���J�[�X�g��w�̏Z�l�ł͂Ȃ��A���ꂼ��ɃQ�C��ƒ���\�͂Ƃ�������������Ă���̂��|�C���g�B �@�C�^���Ă݂��݂�������i������Ⴂ�f��t�@���ɂ͐ϋɓI�Ɋ��߂����Ǝv�����ǁA��l�����S�̕a������Ă���Ƃ����ݒ�͂�����Ƃ����Ƃ������ˁB���j�����𔒌��a�Ŏ��Ȃ���f�悪�����Ȃ̂Ɠ��l�ɁA���_�a��Ȃ��̃l�^�Ɏg���̂��������B �i�����͌����Ă��w�t�B�b�V���[�E�L���O�x��w���E�ɂЂƂ̃v���C�u�b�N�x�̂悤�Ȍ��삪�����ΐ��܂�Ă��܂�����A����͂�߂��Ȃ��낤���ǁB����Ɠ����ł��ˁj �@�����P�c�b�R�~������Ȃ�A�p�g���b�N�̒��Ԃ����́i�`���[���[�������T����A���ۂɂ��������ƂɂȂ�ʂ̏��q���܂߂āj�݂�ȍŏ㋉���Ȃ�ˁB���Ă��Ƃ́A���{���Ɍ����Β��R�ƍ��R�̊W���B�Ȃ̂Ɍ����ł͑Γ��ȗ���ŎO�p�W�ɂȂ�����A�`���[���[���T���ɕ����������肵�Ă��邩��A�ǂ��ɂ���a�����E�E�E�B �@�l�I�ɂ͂ނ��낻�̔N����������Ăق��������B�㋉���ɓ����N���̒j�̎q���Ă̂́A�������ăh���}�`�b�N�Ȃ̂�����B �i�Q�O�P�R�D�P�Q�D�Q�Q�D�L�j �r�t�H�A�E�~�b�h�i�C�g�@�@BEFORE MIDNIGHT �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj  �w�r�t�H�A�E�T�����C�Y�@���l�܂ł̋������f�B�X�^���X���x(95)�̂X�N����w�r�t�H�A�E�T���Z�b�g�x(04)���ς��Ƃ��ɂ́A�u�����Ԃ�ƖY�ꂽ����ɑ��҂���������̂��ȁv�Ǝv�������̂����A�������X�N���o�Ă��̑�R����ς����܊�����̂́A�u�����̂������Q��ڂ��������肶���H�v�Ƃ����ӊO���B���ꂾ���������Ƃ�A���̗��ꂪ������������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł����ˁB �@�Ƃ����킯�ő�D�����������F�ɍĉ��C���Ŏ��ʂ��ς��̂����A���`��A���̃W�F�V�[�i�C�[�T���E�z�[�N�j�ƃZ���[�k�i�W�����[�E�f���s�[�j�������Ă��Ă��u�����Ƃ����E�X�m���v�ɂ͏��ĂȂ��������B �@�Q�l�͑O��̒���ɑo�q��݂��A�����͂��Ă��Ȃ����̂́A�p���ňꏏ�Ɏq��Ă����Ă���l�q�B�Ƃ��낪�W�F�V�[���č��ɖ߂邱�Ƃ��l���͂��߂����Ƃ���A�Z���[�k�Ƃ̊Ԃɂ����ܕ����E�E�E�B �@�V���[�Y�̓����ł���r�b�N������悤�Ȓ��ƁA�قƂ�Njx�݂Ȃ���X�ƌ��킳���_�C�A���O�͌��݁i�����̏��Y����A�����l�ł��j�B�W�F�V�[�ƃZ���[�k���Ԃő���Ȃ��牄�X�Ƃ�����ׂ肷��I�[�v�j���O�߂��̃V�[���i��̎ʐ^�j�Ȃǂ́A�P�̃J�b�g���P�S���Ԃ������B�ǂꂾ���m�f���o���ĎB�蒼�������Ǝv���ƋC�������Ȃ邵�A������������ꔭ�Ō��߂���������Ȃ��Ǝv���ƁA����������߂��ċ��낵���B�i�㕔���Ȃł��ƂȂ����Q���ӂ�����Ă����Q�l�̎q�����������j �@�z�[�N�ɂ��A�u�ǂ�����Ă���ȓ�����Ƃ��ł����̂��ƕ�����邯�ǁA���̂��Ƃ͂Ȃ��A�����猌�������o�������ɂȂ�܂Ń��n�[�T�����J��Ԃ��������v�Ȃ̂��Ƃ��B���`���[�h�E�����N���C�^�[�ē��܂߂��O�҂̐M���W�Ȃ����Ă͂ł��Ȃ��d�����ȁB �@�����A�M���V���̃��]�[�g�n��Ƃ��邱�̂P�O�W���̍�i�ŕ`����Ă���̂́A���ǂ̂Ƃ���A���ӊ����}�����l�\��J�b�v���̃��[�e�B���ȓ���ł����Ȃ���ˁB�����ɂ͑�P��̂Ƃ��߂��悤�ȏo����Ȃ��A��Q��̂��ꂵ�p�������̍ĉ���Ȃ��B����̂͐����L�ɖ������Ȃꍇ���Ƃ���Ⴂ�A�����ė\�蒲�a�I�Șa�������B�������Q�l�̂ǂ��炩�����C�ł����Ă��ꂽ��A�܂������h���}�ɂȂ����̂ɁB �@��P��̃G�s�\�[�h��O��ɁA�Z���[�k�́u���̎��Ɨ�Ԃ̒��ŏo�������A���������Ă����H�v�Ǝ��₵�A�W�F�V�[�́u���̖l�ɗU��ꂽ��A�ꏏ�ɗ�Ԃ��~�肽�����H�v�Ɛq�˂�B���������A���N�J�b�v���ɂƂ��Ă���͋傾�B�����āi�P�j��ɓ����̓m�[�����A�i�Q�j�����Ƀm�[�Ɠ����Ă����݂��ɓ�����͉̂����Ȃ�����B �@���ɂ����N��ِ̈��̗F�l���ق�̂킸���Ȃ��炢�邯��ǁA�������ɗe�F�͐����C���i���݂��l���j�B��������������v���Ă��܂����Ƃ�����B�u�Ⴂ�����炱����m���Ă��邩�獡���F�B�Â��������Ă邯�ǁA�����߂ďo������Ƃ�����m�l�̈���o���ɏI����Ȃ��v�ƁB�v����Ɏ��̔N��́A�e�F��ۂĂ�قǎႭ���Ȃ����A�O�����l�����Ɗ�����قnj͂�Ă����Ȃ���ł��ˁB�u�l���ɓK����͂Ȃ��v�Ȃ�Ă��ꂢ���Ƃ��ƁA���̍ɂ��Ď����ł��܂��B��҂�����A��������Ȃ獡�̂��������B �@����Ȏc�O�ȍ�i�̒��ł��낤���ĐS�Ɏc�����̂́A�W�F�V�[�ƃZ���[�k���z�e���ŏՓ˂���I�Ղ̃V�[���i��������j�B�u�Ǝ��ƈ玙�̂��߂ɁA���̓L�����A�≹�y�������]���ɂ��Ă����́v�ƃu�[�����Z���[�k�ɁA�W�F�V�[�͂���Ȃӂ��Ɍ������B�u����������Ȃ����B���匾���Ă鎞�Ԃ͂������A���̋C�ɂȂ�ł��邾��v �@�z������ɁA���Ԃ���ă����N���C�^�[��z�[�N���������Z���t�ł͂Ȃ��A�f���s�[�������Ɍ����ď��������ȂႠ��܂����B�ޏ��̌��𑽏��m���Ă���l�ԂƂ��āA���ƂȂ������v���B �@����͂Ƃ������A����Ȃ��S��͂���Ȃ���Ȃ��B�����Ă��ꂩ��X�N�������Ƃ��Ă��A���Ԃ�Q�l�̊W�͂͂��̂܂܂��B�ŊJ��Ƃ��ẮA���Ƃ��W�F�V�[�������������Ȃ��Ȃ��āA�Ƃ�č��ɖ߂��ăz�[�����X�ɂȂ��Ă���E�E�E�Ȃ�ēW�J���l�����邪�A����̓����N���C�^�[�̎���͈͂ł͂Ȃ����낤�B �@�r�{�����˂�z�[�N�ƃf���s�[���K�����������Ɉӗ~�I�ł͂Ȃ��悤�Ȃ̂��A��l�܂�������Ă��邩�炩������Ȃ��ˁB �@�ł����Ɏ��́w�r�t�H�A�E�Ȃ�x�������Ȃ�A����܂ł̂X�N�Ԃ́A�����Ƃ����Ƃ����Ԃɉ߂������Ă��܂��낤�Ȃ��B �i�Q�O�P�R�D�P�Q�D�Q�Q�D�L�j �[���E�O���r�e�B�@�@GRAVITY �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�\���҂��ٗl�ɖʔ����f��Ƃ����̂́A���X�ɂ��Ė{�҂����I�������ŁA�u�\���҂Ō��������ȊO�̓N�Y�������ȁv�Ƌ������ꂽ�������̂����A���́w�[���E�O���r�e�B�x�͐����Ȃ���O�̂P�ł���B �@�\���҂Ɍ���Ƃ���A�D�O�������̉F����s�m���F���f�u���i�j�ꂽ�l�H�q���̂�����j�ɂ���ꂳ���Ƃ��낪���[�B�����A�e�ۂ̂悤�ȉF���f�u�����J�����ƍ~�蒍���A�F����s�m�̖��j����A�T���h���E�u���b�N�����ӂȂ��F����Ԃɓ����������̂́A�����܂ł��A�ق�̔��[���B �@���̌���P�s���`��蔲����A���̊�@���K��ĂƁA�������ǂ��낪�ڔ������B�����E���̂ŏڂ����͏����Ȃ����A�V���g������F���X�e�[�V�����ւƕ�����ڂ��A��Ɋ�����T�o�C�o���E�V�`���G�[�V�������A�Ă͕Ԃ��g�̂悤�ɃT���h���Ɗϋq���P���B �@�r�{�E�ē̃A���t�H���\�E�L���A�����͊ɋ}�̕t�������܂��ƂɍI���B�l�ԁA�ْ������ςȂ��ł̓T�X�y���X�ɑ��銴�����ݖ����Ă��܂��Ƃ��낾���A�{��̏ꍇ�͒o�ɂƋْ��̈Ĕz���▭�Ȃ̂ŁA�T���h�����s���`�Ɋׂ邽�тɁA�ςĂ��邱����̃A�h���i�����l���}�㏸�B�ԈႢ�Ȃ����N�̃i���o�[�P�f��ł���B �@�{��̉������������āA��P�ɃJ�������[�N���������I�@�Ȃɂ�����͏㉺�����E���Ȃ��F����ԁB�n��Ńh���[�B�e������悤�ȓ��I�ȓ����ł͂Ȃ��A�O�����I�ɋ߂Â��A����A�オ��A������A��肱�ށB������P�J�b�g�ŎB�������̂悤�ɐ�ڂȂ��A�X���[�Y�ɁB �@��ʑ̂ƂȂ�o��l�����܂��A���d�͋�Ԃ��O�����I�ɕ����сA������A����Ă��邩��i������ő������ɂȂ��Ă���̂́A�F���D�̑��c�Ȃɍ����Ă���Ƃ����炢�̂��̂��j�A���̉f���͂ǂ�ȃN���[���V���b�g�ł��B�e�ł��Ȃ����G�Ȃ��̂ƂȂ�B �@�Q�c�łł��\���Ɋy���߂�Ƃ͎v�����A�R�c�������Ă������đ��͂Ȃ���i���ƕۏ��悤�B �@�{��̑�Q�̃Z�[���X�|�C���g�́A�R�c��i�ɂ͒������A�l�ԃh���}�̕����������������Ă��邱�ƁB �@�T���h���������郉�C�A���E�X�g�[���́A��t��{�ƂƂ���V�ẲF����s�m�ł���l�q�B�܂��߂Ŏd���M�S�����A���܂�Ќ�I�ł͂Ȃ��B�����̃R�����X�L�[�i�W���[�W�E�N���[�j�[�j�Ƃ̉�b�̒��Ŏq�������̂ŖS�����Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��邪�A�v�ɂ��Ă͂Ђƌ����G�ꂸ�A���C�A���Ƃ����j���O�ɂ��Ă��炩����Ɓu���͒j�̎q��]��ł����v�Əq������n���B�ǂ����F����s�m�ɂȂ��Ă��Ȃ�����Ȃ�ǓƂȃI�o�T���������̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹���ˁB����A�ނ���ǓƂ��������炱���\�\��Ɏv������̂�S�c��ɂȂ���̂��n���ɉ����Ȃ��������炱���\�\�F���ɏo�čs����������l�Ȃ̂��B�u�ʂɉF���̑������ɂȂ��Ă���������ˁv�ƁB��������Ζ��̂Ƃ���ɍs������A�ƁB �@����ȃ��C�A����s�m����̐▽�̊�@�Ɍ������đ��X�ɂ�����߂邩�Ƃ����ƁA�����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł���B�ǐ����ɂ������ɂ�����Ȃ��Ȃ��Ă��A�������P�l�ł킸���ȉ\����T���A�E�C�ƒm�͂������A�������т邽�߂Ƀx�X�g��s�����B���x���A���x���A���x���B �@�l�ԂɂƂ��Đ����邱�Ƃ̓f�t�H���g���B�u������Ӗ��v�Ȃ�Ă��̂����낤���Ȃ��낤���A���������{�\�ɏ]���čs����������B�{��͂���ȃV���v�������͋������b�Z�[�W��`���Ă���Ă���Ǝv���B �@�z�C�ł�����ׂ�ȃR�����X�L�[�́A�S��B���̌o���ƁA�L���x�ʂ̎����傾�B�C���������ɐi��ł���Ԃ̓��C�A���ɑa�܂�C���������ނ��A�ЂƂ��ыɌ���ԂɊׂ�ƁA��ÂɃ��C�A�����܂��A���B���A���҂̕��@���������ށB �@�����P�x�������C�A����������߁A�����邱�Ƃ���~��悤�Ƃ������ɂ��A�v��ʕ��@�Ő��ւ̊����߂�����B�N���[�j�[�ɂׂ͖����B���ʎ��ł��̃V�[���̂������Ă�����A�}�炸���܂Ԃ���������Ƃɂ��B�����u������R�c�f��v�Ȃ�Ă��̂����낤�Ƃ͎v��Ȃ������B �@�Ӑ}�����킯�ł͂Ȃ��̂����A���ʂ��ς��͎̂�c�����ۉF���X�e�[�V�����Ɂg���C�h���������������B�{��̕�����܂����ۉF���X�e�[�V�����̋ߕӂȂ̂ŁA���̓T���h����N���[�j�[�̔w�i�ɂ́A�����̃V�[���Œn������ʂ��ɂȂ��Ă���B �@�ɂ�������炸�A���j���ꂽ��_�f���s�����肵����A���邢�̓V���g����X�e�[�V��������ꂽ��A�l�͌����Đ����ł��Ȃ��B�A��Ȃ��B�Ȃ܂������̋�̘͂b�ł͂Ȃ������ɁA�F���̋��낵���������������Ĕ����Ă���B��c����A�ǂ����������ŁB �@�{��̖M��́w�[���E�O���r�e�B�x�i�d�̓[���j�����A�����Gravity�i�d�́j���B�S�̂Ƃ��Ă͖M��̕������e�ɂӂ��킵���悤�Ɏv���邪�A���X�g�V�[���ł�gravity�����Ɍ��ʓI�ɕ`�ʂ���Ă���B����̓��C�A�����Ăђn����\�\���̐��\�\�ɂȂ��~�߂�ꂽ���Ƃ̏ے��ł����������낤�B �@���̏o���������A�o�Ă���o�D�͂������̂Q�l�B��f���Ԃ͂X�P���B����ł���Ȍ��������Ă��܂��L���A�����ēɂ́A���͂�V���b�|��E�������Ȃ��B�҂Ă�B���Ă͂u�e�w�ɋ��������肷���āA�ق��̖��҂��ق��Ȃ��������E�E�E�i�Ȃ킯�Ȃ��j�B �i�Q�O�P�R�D�P�P�D�P�W�D�L�j �O�����h�E�C�����[�W�����@�@NOW YOU SEE ME �i�Q�O�P�R�N�A�����āA�����F�ъ����j �Q�K���Y�@�@2 GUNS �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���c���q�j �@�������N�A�e���r�ŗ������m��̃X�|�b�g�b�l���{���ɏ��Ȃ��Ȃ����B�ȑO�͂P�N���o���o��������Ă�����ۂ����邪�A���̂Ƃ���ċx�݂₨�����̂�������ꂽ�u���b�N�o�X�^�[�f�悵���X�|�b�g�b�l���ł���Ȃ��B �w�O�����h�E�C�����[�W�����x�Ɓw�Q�K���Y�x�́A�ǂ�����h�h��Œɉ��ȃG���^�[�e�C�������g��i�B������A�N�V��������́A�Ђƍ��Ȃ�^����ɃX�|�b�g�b�l���ł���Ă����^�C�v�̍�i�Ȃ̂����A�܂������̉��Ȃ��������B �@�����Ȃ�ƁA�킴�킴�f��G��������A�f���]�T�C�g���̂������肷��R�A�ȉf��t�@���ȊO�́A�����̍�i�����J����Ă��邱�Ƃ���m�炸�ɏI����Ă��܂���ˁB���������ʔ����f��Ȃ̂ɉ��Ɛɂ������Ƃ��낤�B���R�A�������L�т��A���̍�i�̐�`��N�����A�܂��܂��X�|�b�g�b�l���ł���Ȃ��Ȃ�B����Ŏ��̍�i�̋���������B���z�ł���B �w�O�����h�E�C�����[�W�����x�͓�̍����̎�ŏW�߂�ꂽ�S�l�̃}�W�V�������A���ꂼ��̓��ӋZ����g���ċ�s�������D������A�������ȑ���������o���������肷��ɉ�杁B�}�W�b�N�Ƃ����̂́A���ʂ͉f��Ō��Ă��ʔ��������Ƃ��Ȃ��킯�����i�E�T�M�̂��Ȃ��J�b�g�ƁA�E�T�M����ꂽ�J�b�g��ҏW�łȂ������킯�ł�����ˁj�A����͂��̓_�܂�����ŁA�Ȃ����y���߂�C�����[�W�������l�Ă��Ă���B�e��w�������낢�����A�����̓��@�Ɛ��̂��ӊO���\�����i������Ɩ�������������Ⴀ�邯�ǁj�B �w�Q�K���Y�x�݂͌��̐��̂�m��ʂ܂ܖ���g�D�ɐ������Ă����c�d�`�ƊC�R�̑{�������A����J���e���̋������D�������Ƃ����������ɁA�G�Ɩ����̑o������ǂ���n���ɂȂ�B�b�h�`�������ɗ���Ŏl�b�B���{�@�ւ�����Ƃ����đP�ʂł͂Ȃ��A�����̂͋C�S�̒m��Ȃ��݂������Ƃ����ِF�̃o�f�B���[�r�[���B���������苦�͂�����ƂQ�l�̊W�͓�]�O�]�B���[�����X�Ȋ|���������y�����B �i�Q�O�P�R�D�P�P�D�Q�Q�D�L�j �V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�@�@VIOLET & DAISY �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F�{��^���j  �@�S�̂ɓ��{�̉f���Ƃ́A��ɑ�������i���B�点��ƁA�ϋq��u������ɂ����ދ�����܂�Ȃ��}��ɂ��Ă��܂������B�Ƃ��낪�C�O�ɂ́A��Ɛ��⎩���̎u���i���邢�͕Ό��j��O�ʂɉ����������A�����ƃG���^�[�e�C�j���O�ȍ�i�Ɏd���ĂĂ̂���r�p������B�w�G�^�[�i���E�T���V���C���x�̃~�V�F���E�S���h���[��A�w�L�b�N�E�A�X�x�̃}�V���[�E���H�[���́A�܂��ɂ��̓T�^��ƌ����邾�낤�B �w�V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�x�̃W�F�t���[�E�t���b�`���[���A����Ȍn���ɘA�Ȃ�f���Ƃ̂ЂƂ�ɂȂ邩������Ȃ��B�w�v���V���X�x�̋r�{�ł��m����ނ����̏��ē�̃��`�[�t�ɑI�̂́A�����[�^�ŃJ�}�g�g�ȎE�����R���r�B�قƂ�nj`�e�����̂悤�Ȗ���I�ݒ肾���A�Ȃ��Ȃ��ǂ����āA���ƃo�C�I�����X�A�Ȃ��Ƒu���������������A���̂�����Ɏd�オ���Ă���B �@�^�C�g�����[���̃o�C�I���b�g�ƃf�C�W�[�́A����y�Ȏd�����������Ȃ��A�w���A���o�C�g�̂悤�ȎE�����R���r�B������́A�R�O��ɂȂ��Ă�������̃A���N�V�X�E�u���f���ƁA��l���ۂ��炾���Ȃ��炢�܂��~�h���e�B�[���̃V�A�[�V���E���[�i�����B �@���̂Q�l���܂��A�����������炠��Ⴕ�Ȃ��B�^�[�Q�b�g�̗����ɓ��肱�͂������A�҂��Ă�Ԃɂ�������Q�����Ă��܂��n���B�^�[�Q�b�g��������̂����ʂ̃W�F�[���Y�E�K���h���t�B�[�j�����ɁA�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��ƃh�L�h�L����B�i���̌�̓W�J�̂��������Ƃ�������I�j �@�t���b�`���[�ḗA�ϔN�̖ϑz�E�E�E����A�ϔN�̃A�C�f�A���������Ƃ���ɂԂ����̂��낤�B�Ȃ���Ȃ�ɂ��v���̎E�������A�~���N�́u�Ђ��v��@�̉��ɂ���B�^�[�Q�b�g�ƈӋC�������āu�����������̂悢�悢�悢�v������B�����|�����M�����O�c�̌��̊C�ł[���Ɗ����ėV�ԁB����͂�A����ȃL���C�Ő��_�N��̒Ⴂ�E�����́A�����▋�ɂ͂��Ȃ������i�L���C�ȎE�������������A���_�N��̒Ⴂ�E�����������������A�L���C�Ő��_�N��̒Ⴂ�E�����ƂȂ�Ƃ��Ȃ�H�L���j �@�Q�l�̂����ł́A�N���̃o�C�I���b�g�͔�r�I������Ă��āA�l�ɂ͌����Ȃ��h���ځi���ԂI�\�s���܂ށj�ɂ������Ă��Ă���l�q�B����̃f�C�W�[�̓Z�b�N�X���݂̃W���[�N���������Ȃ��I�{�R�ƁA�l���o���̍��͑傫���B �@�������e���}�ƃ��C�[�Y�������ł������悤�ɁA�����炭���̍L�����̒��ŁA�o�C�I���b�g�̓f�C�W�[�ƁA�f�C�W�[�̓o�C�I���b�g�Ƃ����Ȃ���Ȃ��B���̒ɂ��قǂ̌ǓƊ��ƁA���j�ɂ��������Q�l���J���O���Œ���Ă��邾���ɁA�f�C�W�[�́g��߂�����h�����炩�ɂȂ�㔼�̓W�J���A�傢�Ɏ������̋C�����܂���B �@�ʔ����f��Ƃ����̂͏o��������ϋq�̕@�ʂ��Ƃ炦����̂����A�u���f���ƃ��[�i������m�̃R�X�v���ŃM�����O�̑��A�ɏ�肱�ޖ{��̃I�[�v�j���O���C���p�N�g��B�������ē͂��̃o�C�I�����X�ƃA�N�V�����̂͂��܂ɁA�f�C�W�[�̔閧�ɂȂ��镚���܂ł�������Ǝd���B�����Ă������Ă��q�O�}�̂悤�ɓːi���Ă����j�B�����ƑΛ�����G�����ł͂Ȃ��A�f�C�W�[�́g���蓖�āh�܂Ń`���b�`���Ǝn������o�C�I���b�g�̈�l�̃V���b�g�B�ォ�炻���̈Ӗ��ɋC�Â��āA�ڂ��Ƃ��ϋq�͐���������낤�B �@��f���Ԃ͂W�W���B������ƕ�����Ȃ��C�����邪�A�Â��X�i�b�N�͂��̒��x�̗ʂł��傤�ǂ����̂����ȁB �i�Q�O�P�R�D�X�D�Q�V�D�L�j �_�C�A�i�@�@DIANA �i�Q�O�P�R�N�A�p�A�����F�˓c�ޒÎq�j  �@�`���[���Y�c���q���s�l�C�Ȃ̂������ȁB�G���U�x�X�����S����́A�c���q�����āA���̃E�B���A�����q�����ʂɏA����Ƃ���ӌ�������ƕ����B���R�́u��炪�_�C�A�i�܂𗠐�A�������A���ɒǂ����A���܂����l�Ȃ������N�㏗�Ȃƍč���������v �@�ł������A����̉��������Ȃ��́H�@�c���q�͂��̔N�㏗�������ƑO����D����������B�ł��J�~������͕ʂ̒j�ƌ������āu�{�E���Y�v�l�v�ɂȂ��Ă����B�w�����[�W���̎���Ƃ��Ȃ�A�R�l�ł���{�E���Y�����őO������ɂ�����A��Ȃ��ă����h�����ɗH����������肷��A��Q�͔r���ł����킯���B �@�Ƃ��낪����Ȗ�Ȏ���͍��͐́A���͂₻��͋�����邱�Ƃł͂Ȃ��B�����Ń`���[���Y�N�́A�d���Ȃ��ʂ̏����ƌ��������킯�ł���B���E�҂Ƃ��Ă̋`��������l�I�ȍK����������߁A��������Ԃ悤�Ȍ��h���̂����������܂Ɍ}�����B�������čD���ł��Ȃ������̂ɁB �@���͗���ă_�C�A�i�܂͖S���Ȃ�A�J�~���v�l������ă{�E���Y���Ɨ��������B�N���̂Ƀ����h�����ɑ���Ȃ��Ă��A�D���ȑ���ƍč��ł�������������킯���B��������j�����Ă������������Ȃ��́B�C�M���X�l���āA�P�c�̌����������Ȃ��B �@�E�E�E�ƁA�Ȃ���������Ȋ��z������̂��Ƃ����ƁA�w�����E�~�����́w�N�B�[���x�ł̓_�C�A�i�܂������̈�������������B����ł͉����p�~�_�҂̃u���A�i�}�C�P���E�V�[���j�܂ł��A�_�C�A�i�܂��u�����Ɍ�둫�ō������������v�ƍ��]���A�G���U�x�X������i�삵�Ă���B �w�N�B�[���x�����ăt�B�N�V����������A�K�������t�F�A�ȗ���ŃZ���t��������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂����A�悢�f��ɂ͂��ꂾ���e���͂�����Ƃ������Ƃł��ˁi���ꂾ���ɂ���Ӗ��A�댯���Ƃ�������j�B �w�N�B�[���x�̓_�C�A�i�܂����̎���������̏�`�����f�悾�������A�w�_�C�A�i�x�͔ޏ��̍Ŋ��̓��X�ɖ��������]�`�f��B���{�ł͎��̎Ԃɓ��悵�Ă����h�f�B�E�A���t�@�C�h���̂��Ƃ��肪�����b�ɕ��Ă������A���̎����A�ޏ����ł��������̂́A�ǂ����p�L�X�^���o�g�̃J�[���Ƃ����S���O�Ȉゾ�����炵���B�{��ł̓_�C�A�i�܂��J�[����t�ɐS���X���A���ǂ͎����ꂸ�ɂ������ČǓƂƐ�]��[�߂Ă����l�q�������ɕ`����Ă���B �@�h�C�c�o�g�́\�\�]���ă_�C�A�i���g��炪�v�����Z�X�h�Ƃ͂Ƃ炦�Ă��Ȃ��\�\�I���o�[�E�q���V���s�[�Q���ḗA�̐l���^���邱�ƂȂ��A������������v�Z���������Ȃ������g��̏�����������B�_�u���s�ς̍�����A���͓I�Ȑl���x�������Ȃǂ̃G�s�\�[�h�̉A�ɁA���Ȏ����̕����͍����A�������ꂸ�ɂ��炾�A�g�����Z���u�h�̂����肪�̂����B �@�剉�̃i�I�~�E���b�c�́A�n�炪����قǃ_�C�A�i�Ɏ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂����A���̓����I�Ȕ��^�ƕt���@�̂������ŁA�ꕔ�̃X�`�[���ʐ^�Ȃǂ͖{�l�ƌ��܂����قǁB��ڂÂ����̕\���b�����̓������A�������茤�����A���Z�Ɏ����ꂽ�悤���B �i���m�Ȏ��́A�_�C�A�i�܂���������̃E�F�C�r�[�Ȕ��^�����Ă�����̂Ǝv���Ă������A�Z�b�g���Ă��Ȃ��Ƃ��͕��ʂɃy�^�b�Ƃ����X�g���[�g�E�w�A�Ȃ�ł��ˁB�j �@�J�[����t�i�w�k�n�r�s�x�̃T�C�[�h���ƃi���B�[���E�A���h�����[�X�j�̗����S����Ȃ��Ȃ��ɕ��G���B�u�l���̃v�����Z�X�v�Ɍ����߂�ꂽ�̂͌˘f���Ɠ����ɗD�z���������邱�Ƃł����������낤���A�{�a�������̂�������͍̂D��S�ƑI���ӎ��������邱�Ƃł����������낤�B�����ނ͌��ǁA�p�p���b�`�̕W�I�ɂȂ�̂̓S�������ƁA�v�����Z�X�ɂ��Ă��܂��B �@�v�����Z�X�E�t�@���̊ϋq�̖ڂɂ͐g����ȁu��蓦���j�v�ɂ��f�肩�˂Ȃ����A�ނ��_�C�A�i�ɐ[���肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����R��Ӗ��͂Ȃ��킯�Łi�����̃C�X�������k�Ƃ����Ă͂Ȃ����猈�f������j�A���l���ᔻ�ł��邱�Ƃł͂Ȃ��낤�B �@���ǂ̂Ƃ���A�_�C�A�i�͂Q�x�ڂ̒j�I�тɂ����s������ȁE�E�E�ƁA�v�����Z�X�Ɠ����N���܂�̕����́A�g���ӂ����Ȃ����S������̂ł������B �i�Q�O�P�R�D�X�D�Q�V�D�L�j �E�����@�����F�r�`�l�t�q�`�h�@�@THE WOLVERINE �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F����L�K�j  �@ �@ �@�f��⏬���A�|�b�v���y�Ƃ������G���^���̐��E�ł́A���i�̂���ō������i���ӊO�Ȏx�����Č���E����E��\��ɍՂ�グ��ꂽ��A�P�Ȃ�e���������͂��̃L�������V���[�Y�̈�Ԑl�C�ɂȂ��Ă��܂����肷�邱�Ƃ�����B�w������тƁx�Ȃǂ͖��炩�ɑO�҂̗Ⴞ���A���N�^�[���m��E�����@�����͂������ߌ�҂̍D�Ⴞ�낤�B �@���N�̃A���R�~�́u�w�|�����v�����߂ĉf�扻���ꂽ���_�ł́A�E�����@�����Ƃ����L�������A�������q���[�E�W���b�N�}�����A�ǂ�����f��t�@���ɂ͖����̑��݁B���̂��ߔނ̕��e�����A�R�~�b�N�Ɏ����邱�Ƃ��ŗD��ɂ����ߎS�ȗL�l�i��E�j�ɂȂ��Ă����B �@�Ƃ��낪�E�����@�����ƃW���b�N�}���̑o�������W���[�ɂȂ��Ă����ɘA��āA�������ɂ��̔��^�ł͋��s�����Ƀ}�C�i�X�ɂȂ�Ƃ����ӎ����e�n�w�����ɓ������̂��낤�B�ނ̕��e�͂ǂ�ǂ�C�����Ă������B�{��Ɏ����āi�㍶�j�̃��b�N�X�ɂȂ����̂����A�A���R�~�̃t�@���⌴��҂́u����Ȃ̃E�����@��������Ȃ���v�Ǝv���Ă��邩������Ȃ��ˁB �@���łɌ����A�A���R�~�̃t�@���⌴��҂́u����Ȃ̂w�|��������Ȃ���v�Ƃ��v������������Ȃ��B�Ȃɂ��{��ɓo�ꂷ��~���[�^���g�́A�E�����@�����ƈ������̃o�C�p�[�̂݁B�X�s���I�t��P��́w�E�����@�����F�w�|�l�d�m �y�d�q�n�x�i����́gX-MEN ORIGINS: WOLVERINE�h�j���A�Z�C�o�[�g�D�[�X�A�K���r�b�g�A�f�b�h�v�[���Ƃ������{�Ƃ̃V���[�Y�ɂ��o�ꂵ�Ă��Ȃ������~���[�^���g�E�L�����𑱁X�ƏЉ���̂ɔ�ׂ�ƁA���炩�ɘH�����C�����ꂽ�������B �@�^�C�g�������Ă��A���肩����M�肩����g�w�|�l�d�m�h�����������Ă���B���̂��Ƃ���A�z�����̂́A�w�_�[�N�i�C�g�x�̐���w���^�C�g������g�o�b�g�}���h����������Ⴞ�B�����Ɍ���A���R�~�̘g���яo���A�V���Ȃr�e�V���[�Y��n�삵�悤�Ƃ�������̐^���Ȉӎu��������͎̂��������낤���B �@����̐^���Ȉӎu�́u���{�v�Ƃ����f�ނ̈������ɂ����ĂƂꂽ�B�S�҂̂قƂ�ǂ͓��{�����䂾���A�x�m�R�E�|�ҁE���o���X���[�͂Ȃ��i�E�҂͏o�Ă������ǁj�B����ɕ`�����̂͑��㎛�ł̑嗧�����ɁA�p�`���R����u�z�e���ł̓����s�A�C�ӂ̊����̓��{�Ɖ��ȂǂȂǁB�X�e���I�^�C�v�ɑ��邱�ƂȂ��A����ł��Đ▭�ɓ��{�I�ȃA�C�e���E���䂪��肠�����Ă���B �@���u�z�̃t�����g�̂�����u�_���_���A�p��͂킩��Ȃ���v�̈�_���肾������A�E�����@���������тɔ��𗧂Ăē{��ꂽ�肷��̂��A�����ē�r�{�Ƃ̎��̌��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹�ď����B�z������ɁA���Ȃ�̓��{�ʁi�܂��͓��{�l�j���X�g�[���[�̌`���v���Z�X�ɎQ�^���Ă����̂ł͂���܂����B����炪�����炷���_�ɔ�ׂ�A���w���璷��s���̐V�������o���Ⴄ���炢�͏������ꂾ�B �@���̐V�����̉����̏�ŃE�����@�����ƃ��N�U���키�V�[���͒��Ղ̃L���B�i�q�̋��͂������Ȃ������炵����Ԃ̃f�U�C���͉ˋ��A�������Ēe�ۗ�Ԃ�����A�ق��̍�i�ɏo�Ă����ԏ�̃A�N�V�����Ƃ̓X�s�[�h�����Ⴄ�B�����̗͂ŃS���S�����������Ȃ���A�E�����@�����͒܂��A���N�U�̓h�X�������ɓ˂��h���A�]�����~�߂�B���A���e�B�͊F���ł�����̂́A���Ȃ��Ƃ��I���W�i���e�B�͏\���������ƌ����Ă����B �@����ɂ��Ă����{������̍�i�Ȃ̂ɁA�L���X�g�̒��ɐ^�c�L�V�ЂƂ肵�����{�Ŋ���o�D�����Ȃ��Ƃ����̂́A�����ɂ��₵���B���Ƃ��E�����@��������{�ɌĂт悹����ƉƁE��u�c�̖��Ȃǂ́A���̋C�ɂȂ������ł��d���o�D�Ă�ꂽ�͂��Ȃ̂����i���̎Ⴂ����o�����̏��Ⓧ���∻�썄�ɂ�点�Ă��悩�����j�B �@����ɕ�������{�l�����������̂́A�����炭���n�č��l�ƃA�W�A�n�č��l�A�����ĉ��ĂŊ���Q�l�̓��{�l�t�@�b�V�������f�����B���ꂾ�����{�̌|�\�E�ɂ͉p��̂ł���l�ނ����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��낤�i���Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ����j�B �@�����A�t�Ɍ����Ȃ���{�ł̋����A�b�v������_���āA���ՂɗL�����{�l�o�D���L���X�e�B���O������͂��Ȃ������Ƃ������ƁB�����܂ł�����w�̖ڐ��͐��E�s��ɂ������B�����ɂ��܂��A�ނ�̐^���Ȉӎu�����ݎ��ׂ���������Ȃ��B �i�Q�O�P�R�D�X�D�P�T�D�L�j �����ꂴ��� �i�Q�O�P�R�N�A���j  �@�����m�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�̊ēE�剉�ŃA�J�f�~�[�܂̍�i�܂Ɗē܂���܂�������̃����C�N�ŁB�I���W�i�������܂�ɑ傫�ȑ��݊����������ɁA�������ē��炱�̊�悪�������܂ꂽ���A���[�i�[���{�@�l�̃v���f���[�T�[�́A�{�Ђ����[�J�����̋����o���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ������Ƃ����B �@���ē͐����J��̕�����A�����ېV���̉ڈΒn�ɒu���������B�J��Ԃ��Ȃ��l�H�I�Ȓ������䂾���ɁA�k�C���ɍ��ꂽ�L��ȃI�[�v���Z�b�g�́u�܂�ʼnf��̃Z�b�g�̂悤�Ȓ����݁v�ɂȂ��Ă���B�������������Ȍ����������ǁB �@���āA�����C�N�ł̃f�L�₢���ɁH�@�Q�O�N�O�Ɍ���Ŋς��I���W�i���ł͂��͂₤��o�������A�悭�������̂ŁA���������P�[�X�ł͂����Ă�������̑O��Ƀe���r�ōĕ��������B���Ȃ�J�b�g���ꂽ�o�[�W�����ł͂��邪�A����ׂĂ݂�Ɨ��ē��ǂ��P���A�ǂ���ς��Ă���̂����킩���ċ����[���B �@���ē̓X�g�[���[�W�J�Ƃ��������I�ȕ����ƁA�X�̃Z���t�Ƃ��������I�ȕ����ł́A�����قnj��T�d�����悤���B�o��l�����قƂ�Ǒ�������������肵�Ă��Ȃ��B �@�t�ɓƎ�����ł��o�����̂́A�ꕔ�̓o��l���̖����B���Ƃ��I���W�i���łł͑���������l���̃}�j�[�i�C�[�X�g�E�b�h�j���A�Ⴂ�܋��҂��̃L�b�h�i�W�F�[���Y�E�E�[�����F�b�g�j����d���̗U�����A�̂̑��_�l�b�h�i���[�K���E�t���[�}���j�𒇊ԂɈ������ށB����A�����C�N�łł͐̂̑��_�̋���i���{���j����l���̏\���q�i�n�ӌ��j��U���A������������҂̌ܘY�i���y�D��j������ɂ��ė���Ƃ����\�}�ɂȂ��Ă���B �@�������Ȃ��ς����̂��͊ē{�l�ɕ����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����ƂȂ̂����A���ʂɍl����X�g�[���[�ɃA�C�k���ʂ̖��肱�ނ��߂̕������낤�B�}�j�[�͗��璆�̎q�������̐��b���l�b�h�̍Ȃɗ��ނ��A�\���q�̓A�C�k�l�ł���S�Ȃ̎��Ƃɗa����B�I���W�i���łł͓��ɐ�Z�����ʂ̖��ɂ͐G����Ă��Ȃ����A�����C�N�łł̓A�C�k��e������a�l�̖T�ᖳ�l�Ԃ肪�P�̃T�u�e�[�}�ƂȂ��Ă���B �@�����]�v�ȉ��M�ƌ�����������낤���A�ݓ��R���A���Ƃ����ē̏o���Ɨ��߂Č������Ȃ��ᔻ��W�J����y������悤�B�����A�����ł��^���������C���_�́A����Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɂ���B �@�I���W�i���ł̓g���K�[�n�b�s�[�ȏ]���̐������ɑ���A���`�e�[�[�ł���A�K���}���̓q�[���[�Ȃ���Ȃ��A�l���E�����Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃł��J�b�R�������Ƃł��Ȃ��Ƃ������b�Z�[�W��`������̂������B�����āA����ɗ��߂Đl�Ԃ̎コ�A�X���A�c������e�͂Ȃ��\���������̂������B �@�����炱���A�l�b�h�͓G���̕ۈ����i�W�[���E�n�b�N�}���j�ɍ��₳���ƁA�Ō�̓}�j�[�̐g���𖾂����Ă��܂����̂��B���邢�̓}�j�[�́A�������u���q���܂ŎE�����}�������v���Ƃɂ��Ĉ�̃G�N�X�L���[�Y�������A�����u�q�������ɂ����͌���Ȃ��ł���v�ƍ��肵���̂��B �@�Ƃ��낪���ḗA����Ɏ��ʂ܂Ō������点�Ȃ������B����ɂ͂Ȃ͂������́A�\���q�����q���܂ŎE�����Ɖ\�����͔̂G��߂�������Ȃ��ƏL�킹���B����ł͂܂����ł���B����ł̓q�[���[���B�g�����ꂴ��ҁh�ł͂Ȃ��A�g�����꓾��ҁh�ɂȂ肩�˂Ȃ��ł͂Ȃ����E�E�E�B

�G���h�E�I�u�E�z���C�g�n�E�X�@�@OLYMPUS HAS FALLEN �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj �z���C�g�n�E�X�E�_�E���@�@WHITE HOUSE DOWN �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F�e�n�_�i�j  �@�A���Ɖ߂���ΔM����Y���B �@�X�D�P�P�e���̒���̓n���E�b�h�����l���[�h��F���������A���N���߂����������s�@���ė�����p�j�b�N�f���A���w�r���������f�B�U�X�^�[�f�悪����n�߁A���x�ɂ��Ĉ��肪�߂������N�́w�G���h�E�I�u�E�z���C�g�n�E�X�x�Ɂw�z���C�g�n�E�X�E�_�E���x�ƁA�č��́g�{�ہh���Q�x���N�����ꂽ�B �@���̂��Ƃ͎����������č��������_�I�V���b�N�⋰�|���璅���ɔ����������邱�Ƃ������Ă���B�u�A���Ɖ߂���ΔM����Y���v�Ƃ������Ƃ킴�̓l�K�e�B�u�ȈӖ��Ŏg��������������ǁA�����ł͑f���ɂ悩�����ł��˂ƌ����Ă����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�����A�č��l�̐��_�������S�ɂX�D�P�P�ȑO�ɕ��������Ƃ����ƁA�����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�����[�I�Ɏ����Ă���̂��f��̒��̓G�����B����f��ł̓h�C�c���A���f��ł̓\�A��\�V�C�ɓG���ɂ��Ă����n���E�b�h���A�X�D�P�P�e�����牽�N�����Ă��A����ɃC�X�����ߌ��h��G���Ƃ���f������Ȃ���ˁB �@�č��͕L��A�h�C�c�ɂ��\�A�ɂ��{�y��N������邱�Ƃ͂Ȃ������B�X�D�P�P�e���͓Ɨ��푈�ȗ����߂āA�č��{�y���G�ΐ��͂ɍU�����ꂽ���Ⴞ�����B���̋��|����⑊���̂��̂��������낤�B �@���������̓G�ΐ��͕͂č����ɐ[���Â��ɐ������Ă����҂����ł���A���̈ӂ��p���҂������������Ȃ�@���_���Ă��邩������Ȃ��B�ނ���h������悤�ȉf��i����͑P�ǂȃC�X�������k�ւ̔��Q���������˂Ȃ��f��ł�����j�͂ƂĂ��|���č��Ȃ��A��点���Ȃ��Ƃ����̂��A�n���E�b�h��č��l��ʂ̋��ʔF���Ȃ̂��낤�Ƒz�������B �@�Ƃ����킯�ŁA�w�G���h�x�̈����͖k���N�A�w�_�E���x�̈����͋��ړ��Ă̕č��l�ƍߎ҂Ƃ����\�}�ɂȂ��Ă���B�k���N�͕č��Ńz�[���O���E���E�e�����N�����\�����Ⴂ�������A���̂Ƃ���n���E�b�h�ł͐l�C�i�H�j�̓G���B�P�O���Ɍ��J�\��́w���b�h�E�h�[���x�ł��A�P���ɂ��ĕč��S�y���̂��Ă����i���肦�ˁ[�j�B �@����ɂ��Ă��A�Ȃ��ĔN�ɂQ����z���C�g�n�E�X����̂���邩�ˁB�n���E�b�h�ł͎��Ƃ��ĉZ��̊�悪�����i�s���邱�Ƃ�����̂����A�i�Љ�̕č��œ��쑛�����N���Ă��Ȃ��Ƃ����̂��A�܂��s�v�c�B�Ȃɂ����̂Q��A�z���C�g�n�E�X�̌x���g�b�v�������i���ꂼ��A���W�F���E�o�Z�b�g�ƃ}�M�[�E�M�����z�[���j�ł���_�܂œ����Ȃ���B �@�����A��掩�͓̂��H�ł��A�f�L�ɂ͂�͂荷�����悤�ŁA���ʔ����̂́w�_�E���x�̕��B�w�G���h�x�̓q�[���[�i�W�F�����h�E�o�g���[�j���哝�́i�A�[�����E�G�b�J�[�g�j���Ђ�����܂��߂ŁA���������q���C�Y�����@�ɂ��B����w�_�E���x�̓q�[���[�i�`���j���O�E�e�C�^���j�Ƒ哝�́i�W�F�C�~�[�E�t�H�b�N�X�j�̊|�����������[�����X�ŁA�o�f�B�f��̎���B���̂ւ�͂��ꂼ��̊ēi�A���g�����E�t�[�N�A�ƃ��[�����h�E�G�����b�q�j�̌��̈Ⴂ���o���悤���B �w�G���h�x���w�_�E���x���z���C�g�n�E�X�Ɋւ��铤�m���������ς��ŁA�����̂���l�ɂ͊y�����B�����č��łv�t���������P�X�X�S�N�Ƀz���C�g�n�E�X���������Ă�������ǁA������Ɖ������������ȁB �@����i�̂悤�Ȏ�i���g���A�m���Ƀz���C�g�n�E�X��苒����i���Ȃ��Ƃ��U������j���Ƃ��s�\�ł͂Ȃ������Ɏv����̂ŁA�x���W�҂͎��Ȃ�ʋ������X�����v�����̂ł͂Ȃ��������B �i�Q�O�P�R�D�W�D�Q�Q�D�L�j �A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�@�@UPSIDE DOWN �i�Q�O�P�Q�N�A�������A�����F����L�K�j  �@�ˋ�̐��E��`�����r�e��t�@���^�W�[�f��ł��A���̖{�����g���i�h�ł���ȏ�A��i�̐��E�ςɂ͑�Ȃ菬�Ȃ茻�������f�����B�č��Ŋi���_�c�����܂т������Ȃ����ߔN�́A�x�߂�҂ƕn�����҂����Z�n���A�O�҂���҂���悷��Ƃ����ݒ�̍�i���ڗ��悤�ɂȂ����B �@�����C�N�Łw�g�[�^�����R�[���x�͕x�T�w���C�M���X���A�n���w���I�[�X�g�����A���ɏZ�݁A�n�j���т��G���x�[�^�[�Ō�҂��O�҂ɒʋ����B���̏H�Ɍ��J�́w�G���W�E���x�ł͕x�T�w���O����ɋ���ȉq�����ׁA������Q�[�e�b�h�E�R�~���j�e�B�̂悤�ȗ��z�����`������B �w�A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�x�̕���́A�ǂ����̍P���n�ɂ���o�q�̘f�����B�Q�̐��͉�b���ł���قǂ̋�����������Ă��Ȃ����A�u��̐��E�v�ɂ͕x�T�w���Z�݁A�u���̐��E�v�ɂ͕n���w���Z��ł���B���̐��E�̏��N�A�_���́A��̐��E�̏����G�f���ɗ���������A�x�����Ɉ����������B�P�O�N��A�A�_���i�W���E�X�^�[�W�F�X�j�͊댯�����m�ŏ�̐��E�ɐ������邪�A�G�f���i�L���X�e���E�_���X�g�j�͋L���������Ă��āE�E�E�B �@�ʂ̐�������Ƃ͂����Ă��A�������͌��݂̒n���ƕς��Ȃ��B�ēE�r�{�̃t�A���E�\���i�X�ɂ́A���Ȑ��������n�����邱�ƂŁA�ϋq�ɃT�[�r�X���悤�Ƃ����Ӑ}�͂Ȃ������悤���B �@�����ɖ{��̃L���ƂȂ��Ă���̂́A�u��̐��E�v�Ɓu���̐��E�v�̏Z�l���A���ꂼ�ꎩ���̐��̏d�͂Ɏx�z�����Ƃ����ݒ�B���̂��߁A���Ƃ��u��̐��E�v�̏Z�l���u���̐��E�v��K�˂�A�u��ɗ����Ă����v���ƂɂȂ�B�����h���ɂ͑̂ɏd������邩�A���̐��E�̏Z�l�ɂ��܂��Ă��Ă��炤�����Ȃ��B �@�o�q�f�����A���͌����ɂ����݂��邪�A�d�͂͏�Ɏ��ʂ̑傫�����ɂ�����Ƃ����̂������̖@���B�f���`�̏Z�l������Ƃ����āA�f���a�̏d�͂��Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ͌����ɂ͂Ȃ��B����ł����̔�Ȋw�I�Ȑݒ���������ƂŁA���Ƃ��Ώ�̎ʐ^�̂悤�Ȕ������V�[�������܂ꂽ�B�I�[�o�[�n���O������R���u��ɗ����Ă����v�G�f�����������߁A�_���X�g�́w�X�p�C�_�[�}���x�ɑ����g�t���܃L�X�h�����邱�ƂɁE�E�E�B �@���O�Ƀv���X������ǂ��_�ł́A���̃����E�A�C�f�A�łǂ��܂Œ��ڂ̉f�悪����̂��Ɣ��M���^���������A�\���i�X�ē͂��܂����Ƙb��c��܂��A��Q���z���郍�}���X�ɃR���f�B�A�����ᔻ�ɂ�����Ƃ����A�N�V�����܂Ő��肱��y��Ɏd���Ă��B�剉�̂Q�l�����ɍD���x�̍����o�D�����ɁA�������f��ɂȂ肻���ȗ\��������B �@�����NJēA�u���̐��E�̕����ɐ����ԐG��Ă���ƔR�Ă��N�����v�Ƃ����ݒ�ɂ����̂ɁA�A�_������̐��E�̃n���o�[�K�[��H�ׂ���A�G�f�������̐��E�̃J�N�e�������肷��̂͂n�j�Ȃ�ł������H �i�Q�O�P�R�D�W�D�Q�Q�D�L�j �I��̃G���y���[�@�@EMPEROR �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@���{�l�ɂ́i���Ɍ���̓��{�l�ɂ́j�������ɂ������A�č��ɂ͐��̉p�Y��哝�̂ɂ������Ƃ������_��������B�ނ炪�����͂ɒ����Ă���Ƃ͎v���Ȃ����A�����^�c�̎����͗L�\�ȃu���[�����S�����炢���Ƃ������z�Ȃ̂��낤�B �@����哝�̂̃W���[�W�E���V���g�����炵�ČR�l�����A�ߔN�ł͑���E��펞�̍ō��i�ߊ��������h���C�g�E�A�C�[���n���[����R�S��哝�̂߂��B�p�ݐ푈���̕ČR�g�b�v�������R�����E�p�E�G���͈ÎE������ďo�n��f�O�������A�ꎞ���A�ނ��u�č����̍��l�哝�́v�ɐ����@�^�����܂������Ƃ͋L���ɐV�����B �@�����I��S���قƂ�ǂȂ������Ƃ����A�C�[���n���[�Ƃ͑ΏƓI�ɁA��S���X�������Ƃ����̂��A�����R�̍ō��i�ߊ��������_�O���X�E�}�b�J�[�T�[���B�f�g�p�̃g�b�v�Ƃ��ē��{�̐�̓����ɓ��������ނ́A���鐭���I�ȓ��ɒ��ʂ���B�W���b�v�ɍ��ݍ����̕č����͓V�c�́g��h��v�����邪�A���l�_���܂����Y�����悤�Ȏ��ԂɂȂ�Γ��{�����͖������~�����A�̂Đg�̃��W�X�^���X�ɏo�邩������Ȃ��B�V�c�����Y���Ă����Ȃ��Ă����g�̐����I���ꂪ�h�炮�B���āA�ǂ�����H �@�����Ń}�b�J�[�T�[�i�g�~�[�E���[�E�W���[���Y�j�͈�v���Ă��A�S�ӔC���������Ԃ������œ��{�ʂ̃t�F���[�Y�y���i�}�V���[�E�t�H�b�N�X�j�ɓV�c�̐푈�ӔC�����肳�����E�E�E�Ƃ����̂��A���́w�I��̃G���y���[�x�̑�g���B �@�㔼�ɂ́A�ʉ������̃I���G�A��j�~����Ƃ���R�����A�^��������D�����߂ɍc�����U������i�I�j�Ƃ������A���������g���f���n�̃t�B�N�V�������}������Ă��邪�A�����̊ϋq�̒��ɂ́u�ւ��A���������j������������ł����v�ƉL�ۂ݂ɂ��Ă��܂��҂����Ȃ��炸�������ł͂���B �@���{�̉f�搻���Ђ͕s�h�߂ɖ����̂�����Ă��i�H�j�����ċߑ�̓V�c���f�扻���Ȃ����A�{��͕č����{�B�̕�����҂̕Љ��F���Y�����a�V�c�ɕ����A�����ɐb�����Ȃ��ČR�l�ƑΛ�����S�ׂ����A���{�����ւ̐ӔC�������A�������ꂵ�����͋C�������ĕ\�����Ă���B�ڋʂƂȂ�}�b�J�[�T�[�Ƃ̉��ʂȂǂ́A�C�b�Z�C���`���V�c�q���q�g�����������V�A���{�́w���z�x(05)�ɂ��ʂ�����߂�����Ă��邪�A���Ă��āA���ۂ̏��a�V�c�̋����͂ǂ��ł������̂��B �@�s�[�^�[�E�E�F�[�o�[�ē̉��o�ɂ͗��_�����B�߉q�����i������r�j�A�،ˍK��i�ɕ��듁�j�Ƃ��������݂̗v�l����A�t�F���[�Y�̈��������{�����A���i�����f从q�j�Ƃ��̕��e�i���c�q�s�j�Ƃ������ˋ�̐l���܂ŁA���悻���͂Ɍ�����L�����N�^�[����Ȃ�ˁB �@�A���Ȃ�̐����Ȃ���G�L�]�`�b�N�ł��Ȃ��A���m�l�ł���t�F���[�Y���Ȃ����̏����Ɏ䂩�ꂽ�̂����܂�œ`���Ȃ��B�r�{�Ƃ�����A�q���C���Ȃ���A�C�̗������Z���t�̂ЂƂł������Ă���Ă����B �@�����T���߂ȃL�����N�^�[�ł��w�^��̎�����̏����x�̃X�J�[���b�g�E���n���\���͂���Ȃɖ��͓I�������̂ɂƁA���{�l�Ƃ��ă{���L�̂ЂƂ����ꂽ���Ȃ������A�l���Ă݂�E�F�[�o�[�ɂ́w�n���j�o���E���C�W���O�x�Ńw���ȓ��{�l����{������`�����O�Ȃ�����̂������B �@����ȍႦ�Ȃ����{���o�D�w�̒��ɂ����āA��ԁi�Ƃ������A�B��j�P���Ă����̂��Ĕ��،M���B�V�c��⍲����{�������Ƃ��āA�Z�т��|�����������Ƀt�F���[�Y��}�b�J�[�T�[�Ɠn�荇���A�Ƃ����G�X�Ƒ�����͂��炩���Ă݂�����̐[���͂܂��ɐ�i�B �@���������l�������ۂɂ����Ȃ�f�g�p���u�W���b�v���ꂸ�v�Ǝv�������낤���A�{����ς��č��̊ϋq���u�s�v�c�̍��A���{�v�ւ̊S���D���x�����߂��͂����B�Ĕ������J��҂����ɖS���Ȃ����̂��c�O�łȂ�Ȃ��B �@���Ȃ݂ɔނ��������։���O�Y�͎��݂̐l���ŁA�{��̃v���f���[�T�[�ł���ޗNj��z�q�̑c���Ȃ̂��Ƃ����B���{�l�L�����̒��ŗB��A���͓I�������̂��v���f���[�T�[�̐g���Ƃ����̂́A�ʂ����Č̈ӂȂ̂����R�Ȃ̂��B�܂��A����̓v���f���[�T�[�Ƃ��Čւ�ׂ����ƂȂ̂��A�@���������ޗNj�����ɂ��Ў��₵�Ă݂������̂ł���B �i�Q�O�P�R�D�V�D�Q�T�D�L�j ���[�}�ŃA���[���@�@TO ROME WITH LOVE �i�Q�O�P�Q�N�A�ā��Ɂ����A�����F�Γc�q�j  �@�X�g�[�J�[�E�l�̃j���[�X�����тɁu�Ȃ��ĐԂ̑��l������قLj�����̂��H�v�Ɨ���s�\�̋C���ɂȂ�B�u����A����Ȃ͈̂�����Ȃ��v�ƌ����l�����邩������Ȃ����A���Ƃ��u�����v���̑��̌��t�Ō����������Ƃ���ŁA������葼�l���d�v���ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ�����{�\���͕ς��Ȃ��B �@�l�ԁA��ԑ厖�Ȃ͎̂����̕�炵�ł���A�����̍K���ł���A�����̍��Y�ł���A�����̐M�p�ł���B�Ȃ̂ɂȂ����̐l�����́A����Ȏ��ԂƘJ�͂��₵�A�Љ�I�����������A�ʂĂ͎������Y�����ɓ���Ă܂Łi���邢�͔ƍs��Ɏ��E���Ă܂Łj�A�Ԃ̑��l�ɂ���قǍS�D���Ă��܂��̂��B �@��������Ȃ��A���͐̂̃K�[���t�����h���ǂ����Ă��悤�ƑS�R�S�Ȃ����ǂˁB����A�N�������������炱���u����҂͓��X�ɑa���v���Č�����ł���B �@�����Őӂ߂���ׂ��́u�^���̐l�v���́u�Ԃ����v���̂Ƃ����ʃ{�������܂���₷�������ɐ������ޏ����Ƃ▟��Ƃ�f���Ƃ������Ǝv���ȁB �@�܂Ƃ��ȓǎ҂ɂ͂��Ȃ����Ă���������Ǝv�����A���Ȃ������Ȃ��̔z��҂ƌ��������̂́A���肪�^���̐l����������ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�^�C�~���O�Ə�������̔z�܂��B�m�荇���̂��Q�N�A�O��ɂ���Ă�����A���Ȃ��͂��Ȃ��̔z��҂ƌ����Ȃ��Ă��Ȃ��i���������Ⴄ�j�B���Ȃ��̔z��҂Ɠ������炢�i���邢�͂���ȏ�Ɂj���Ȃ��Ƃ��܂��s���l�́A���Ȃ��̎��͂������Ă��W�l�͂���i�����炱���ǍD�ȕv�w�W���ێ����Ă����ɂ́A�s�f�̓w�͂��K�v�Ȃ킯�ł���j�B �@�܂��Ă�P�ɂ��t���������������̑��肪�^���̐l�ł��낤�͂����Ȃ��ł���B���܂��܈ꎞ�I�ɑ����荇���������߂ɂ��ꂾ���|���ڂɑ��킳���̂�����A�X�g�[�J�[�����̔�Q�҂̕��X�ɂ͖{���ɓ�����ւ����Ȃ��B�j�R���X�E�X�p�[�N�X��A�ӔC�����I �@�A�����J�E�o��A�����h���A�o���Z���i�A�p���ʼnf����B���Ă����E�f�B�E�A�������A�V���ȕ���ɑI�͉̂i���̓s�A���[�}�B�A�����̃R���f�B���āA���ɂ͌y�����ĂP�W�O�O�~�����̂����������Ȃ��悤�ȍ�i��������ǁA����͏��̒��ɂ��^�����܂A�o�����X�̂悢�Q�����Ɏd�オ���Ă���B �@�o�ꂷ��̂͂���ȍ�������������B ���������̃K�[���t�����h�̗F�B�Ɏ䂩�ꂿ�Ⴄ���w�� ����������̉f��X�^�[�ƒm�荇���ĕ����オ��V���̍� �����w���Ȃ��ƋU��H�ڂɂȂ�V���̕v ���L���ɂȂ����r�[�ɏ��V�т��n�߂钆�N�I���W �@�A�����́u�^���̐l�v�Ȃ�ĉR���ς��͐M���Ă��Ȃ�����A�o��l�������́i�ЂƂƂ�����������Ɂj�������ƕ��C����B���́u�ЂƂƂ�����������Ɂv�Ƃ����̂��|�C���g�ŁA���킸���C�����Ⴄ�l�Ԃ�������T�C�R�p�X���B�����Ď��̈ӌ��ł́A�u�^���̐l�v��M���鎋�싷��ȘA�����A�x�N�g���͐^�t�̃T�C�R�p�X�B���C���������Ƃ��Ƃ͕ʂɎv��Ȃ�����ǁA�����������������������ԐM�p�ł���C�����邼�i�������u�ЂƂƂ�����������ɕ��C�����Ȃ��v�Ƃ����I�������肾�낤�j�B �@���C�̑��肾���ĉ^���̐l�Ȃ��Ⴀ��Ⴕ�Ȃ��B���w���i�W�F�V�[�E�A�C�[���o�[�O�j�������̂͒m�������Ԃ�̎��ȃ`���[���i�G�����E�y�C�W�j�����A�V���Ȃ��g��������Ⴄ�f��X�^�[�͍D�F�ȃf�u�e�����B���ڔ��ځB�X�g�[�J�[�����̔Ɛl�����ɂ��N���������Ă�����悩������ˁB���̒��x�̏��A���܂�Ƃ��邶��Ȃ��̂��āB �i����͈�ʘ_��_���Ă���̂ł���܂��āA��Q�҂̕��X����M����Ӑ}�͂���܂���B��Q�҂̕��X�����ہA�������Ƃ�Ɛl�Ɍ����Ă���Ǝv���j �@���w������H�ɗ����тɌ���āu���s�v�ɃX�g�b�v�������悤�Ƃ���l���̐�y�i�A���b�N�E�{�[���h�E�B���j���ʔ����B�ꉞ�����̌��z�ƂƂ��đ��݂���̂����A����������I�ŁA�w�V�b�N�X�E�Z���X�x�̃u���[�X�E�E�B���X�̂悤�Ɏ��͂̐l�ɂ͌����Ă��Ȃ��l�q�B�Z�@�Ƃ��Ă͂�����u�S�̐��v�u�ǐS�̐��v�Ƃ��ċ@�\���Ă���̂����A�A�����̂����͋��ȏ��ǂ���ł͂Ȃ��A���Ƃ��l��H���Ă���B �@���C���O�̐V���ȂɁu��炸�Ɍ��������A����Č��������������v�ƌ��킹�Ă���̂��܂�����B���Ԃł͐��Ƃ���Ă��邱�̋����ɏ悹���āA�ǂꂾ�������̐l���{���������]�V�Ȃ�����Ă��邱�Ƃ��B����Ȑ��Ԃ̕��������������A�����ꗬ�̃V�j�J���E�R���f�B�B���̐l�̓��͘V���Ȃ��ȁB �i�Q�O�P�R�D�V�D�Q�D�L�j �J���e�b�g�I�l���̃I�y���n�E�X�@�@QUARTET �i�Q�O�P�Q�N�A�p�A�����F�I���Ƃݎq�j �Q�T�N�ڂ̌��y�l�d�t�@�@A LATE QUARTET �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@���N�̃A�J�f�~�[�����́u�f��Ɖ��y�v���e�[�}�Ƃ������ƂŁA�V���[���[�E�o�b�V�[�ƃo�[�u���E�X�g���C�U���h���������肾���āA���N�̃q�b�g�Ȃ��I�����Ă����B����͂����̂����A���ꂼ��̉̂��o�����Ă����������l�A���Ȃ��Ȃ�������Ȃ��������H�@�̂͂���Ȃɂ��܂������̂ɂ˂��E�E�E�B �@���y�Ƃ̐h���Ƃ���́A���O����Ⴂ���Ɠ����p�t�H�[�}���X�����҂���Ă��܂��Ƃ���ł͂���܂����B�V�����X�|�[�c�I��ɂ͒N������Ȃ��Ƃ����҂��Ȃ��̂ɁA�V�������y�Ƃɂ͊��҂���B�ؗ͂��x���ʂ�������̂�����A����͖����ȑ��k�Ȃ̂����B �@����ȘV���̔߈������̂߂��̂��A�_�X�e�B���E�z�t�}�������K�z���́w�J���e�b�g�x�B����ƂȂ�u���y�Ɛ�p�̘V�l�z�[���v�́A�����ǂ����ʼn̂≉�t���N��������A��������y�������낤�ȂƎv�킹��ꏊ���B �@���̔��ʁA�������Ă��鉹�y�Ƃ����́A��������̈⍦��C�o���W�������������܂܁B���͂�l�C�̍��Ƃ����͎̂c���Ȃقnj��R������̂�����A��ɗ����Ă����҂̓v���C�h���̂Ă�ꂸ�A���ɂ����҂͔ڋ��ɂȂ�A�����҂ɂƂ��Ă͂Ȃ��Ȃ��V�r�A���낤�ȂƎv�킹��B �@����Ȍ�������̊����ɏœ_���i�����̂��A����̂悭�����w�Q�T�N�ڂ̌��y�l�d�t�x���B�t�B�[�`���[����Ă���̂͐��E�I�ɕ]���̍������y�J���e�b�g�ŁA�N���̃`�F���i�N���X�g�t�@�[�E�E�H�[�P���j�����ނ�\���������Ƃ���A�Q�T�N���̂����݂���C�ɘI�悷��B��Q�o�C�I�����i�t�B���b�v�E�V�[���A�E�z�t�}���j�͑�P�o�C�I�����i�}�[�N�E�C�o�j�[���j�̈������Ė��ł��邱�Ƃɕs����R�炵�A�Ȃł���r�I���i�L���T�����E�^�[�i�[�j�������ɖ������Ȃ����Ƃɂ����B�u�E��v�̊m���Ɏ������̃S�^�S�^�������N���āA�J���e�b�g�͕���̊�@�ɁE�E�E�B �@���y�ƊE�̑f�l�ɂƂ��ẮA�u�ւ��I�v�Ǝv���悤�ȃZ���t��G�s�\�[�h���������肱�܂�Ă��ċ����[���B��Q�o�C�I�������u���V�[�Y���͈Õ��ł�낤�v�ƌ����A��P�o�C�I�����́u�y���ɏ����������ɂ����v�z���\���v�Ɣ�����i�����N���V�b�N�̉��y�Ƃł���`���Ⴄ�̂ˁj�B�㊘��T���`�F���́A�Ӓ��̌����X�J�E�g����Ƃ��A�u�N�̂Ƃ���̓s�A�m�g���I�����炤�܂��`�F���͕K�v�Ȃ����낤�v�ƁA���o�𔗂�i�ւ��A�����������̂��j �B �@�����S�҂̃��`�[�t�ƂȂ��Ă���x�[�g�[�x���́u���y�l�d�t�ȑ�P�S�ԁv�����j�[�N���B���I�Ȃ��Ƃ͂悭�킩��Ȃ����A�x�[�g�[�x�����S�V�y�͂�r��邱�ƂȂ����t���ׂ��ƌ����c�������߂ɁA���t�҂̓`���[�j���O�������Ă����̂����m�Ńv���[�𑱂��邩�A���f���ă`���[�j���O���邩�ŔY�ނ̂��Ƃ����B����Ȋy�Ȃ̐��i���A�����݂̍L����S�l�̊W�ƃ����N���A�[�݂̂���l�ԃh���}����肠���Ă���B �@�ēE�r�{�̃��[�����E�W���o�[�}���͂��Ƃ��ƃN���V�b�N�ɑ��w���[���l�Ȃ̂��Ǝv������A���͖{��͐V���Ȏ�ނɂ���č�肠�������̂ł���炵���B�`�F���������ĉ��U���������l�d�t�c�A���������o�[����҂������Ă���Ɖ\�̂������l�d�t�c�A�Q�l�̃o�C�I���j�X�g����P�Ƒ�Q�����݂ɒe���Ă���l�d�t�c�Ȃǂ����f���ɁA��l�������̎l�d�t�c����肠�����B �@�N���V�b�N�̉��y�Ƃ͗B��Ƒ������璷�������B��l���������u�l���̑�P�S�ԁv���A���ꂩ��f���Ȃ���t�ő����Ă����̂��낤�B �i�Q�O�P�R�D�V�D�Q�D�L�j �V�g�̕����O�@�@THE ANGEL'S SHARE �i�Q�O�P�Q�N�A�p�������x���M�[���ɁA�����F���c���q�j  �@�h���J���́w�₳�����L�X�����āx�̓��[�v����B �@�Q�O�O�S�N�Ƀ����[�X���ꂽ���̋ȁA���ł��N�ɂP�x���炢�ǂ����̂��X�̗L���ŕ������Ă��邱�Ƃ�������ǁA�����A���̂��тɂR���Ԃ��炢���̒��ŃO���O���O���O���������[�v��`�����Ⴄ�B �@�����f�B��̎��ɌJ��Ԃ��̃p�^�[�����������߂��A����Ƃ��P�ɖ��Ȃł��邽�߂��A������Q���O�ɃW���̗L���Œ����Ă���A�u����炵�`�w���₵�`�v�u���łā`��������ā`�v�ƁA�P�����A���̒��ʼnQ�����������Ă���B �@���̒��Ń��[�v���Ă��邾���ł��d�����͂��ǂ�Ȃ��̂Ɂi�t���[�����X�ɂf�v�͂Ȃ��B�Ӑ}������A�x�͂������邪�i��j�j�A����ɍ���̂́A�������a�����݂����ɏ���߂āu�Ȃɂ������`���`��o���ā`�v�Ƃ��u���Ɂ`����ꂽ��`���`�v�Ƃ��̂����Ⴄ���ƁB��l��炵�����炢���悤�Ȃ��̂́A�Ƒ��������炯�������p���������Ǝv���B �@���ł���ȃ}�N����U�������Ƃ����ƁA�P���E���[�`�ēɂ́w�₳�����L�X�����āx�Ƃ������삪����������B�����ĐV��w�V�g�̕����O�x���A�����O���X�S�[��ɂ����Ǎ삾�����B �@����ɂ��Ă����[�`�͂��܂���ˁB���̍�i�A�u�\�͓I�Ȑ��������h���d�}���̎�҂��A�l�l�̂��̂𓐂ނ��ƂŐl���̈ꔭ�t�]��}��b�v�Ɨv�邱�Ƃ��ł�����ǁA�ɂ�������炸�ӏ܌�̐S�����͑u���ɂ��ĉ������B �@�����Ȃ錴���̂ЂƂ́A��l���̃��r�[�����܂��l�X�̑��`���f���炵�����Ƃ��B���Ƃ����r�[�̎q���Y�ޗ��l�̃��I�j�[�́A���ăP�K����������Q�҂Ƀ��r�[��������ƌ������킹�A�u���Ȃ����X�����Ȃ��Ȃ�A�����Ƃ�ł��̎q����Ă�v�ƁA���r�[�ɔ���B�ی�ώ@���̂悤�Ȏd�������钆�N�j�n���[�́A�n�����Ɩ��m�䂦�ɓ����O��Ă�����҂����Ɛ^���Ɍ��������A�e�g�ɂȂ��Ď�������ׂ̂�B �@���[�`�Ƌr�{�̃|�[���E���o�[�e�B�́A���������l�X�ƃ��r�[�Ƃ̐G�ꍇ�����A���Q�̃��[���A�������Ȃ���A�y���ɒԂ�̂ł���B���K�L�ǂ��̍X���Ɏ��S�Ȃ����g�ރn���[���A�u�������Ƃ͐܂荇�������́H�v�ƃ��r�[�ɕ�����āA���t��������Ⴄ�V�[���Ȃ�āA�ڗ����Ȃ����ǐȂ���ˁB���܂��Ȃ��B �@���r�[�̃^�[�Q�b�g���M����̍����E�C�X�L�[�̈ꕔ�������Ƃ����_���A�����ЂƂ̃g���b�N�B�M����E�C�X�L�[�Ƃ����̂́u���e�ʁ������b�g���v�ƌ����Ɍ��܂��Ă�����̂ł͂Ȃ��炵���A�I�[�N�V�����O�ɂ����������l���̐l���e�C�X�e�B���O�����Ă�����Ă���B�܂��A�]�݂̕i����ɓ���邽�߂Ȃ瑽���̖@��}�i�[�͔Ƃ��Ƃ����R���N�^�[�̋��z�Ԃ����������̂ŁA�킸���ȗʂ������ߎ�郍�r�[�̍s�ׂ��A���ΓI�ɂ��������Ȃ��̂ɂ͌����Ȃ��Ƃ����d�|���ɂȂ��Ă���B �@�����ЂƂ����Ȃ�A�E�C�X�L�[�͒M�ŏn������Ă�����Ԓ��ɁA���R�ɏ������������Ă������̂Ȃ̂��Ƃ��B���ꂪ�܂�́u�V�g�̕����O�v�Ƃ����^�C�g���̖{���̈Ӗ��Ȃ̂����A���r�[�������߂��E�C�X�L�[���A���I�j�[��n���[���͂��߂Ƃ��钇�Ԃ����ɖ]�O�̍K���������炷�̂�����ƁA������܂�����Ӗ��A�V�g�̕����O�ł������̂��Ǝv���Ă���̂ł���B �@���Ȃ݂ɂ��̉f��A�őO��̈�Ԓ[�����Ƃ������Ƃ����Â炢�ȂŌ���͂߂ɂȂ����B��f�J�n�S�O���O�ɑ����ɒ������̂����A�������ꂪ�Ō�̂P�Ȃ����������ȁB�����Ȃ�Ɖ^�������̂������̂��悭�킩��Ȃ��B �@����ł����̂͂T���P���̉f��t�@�����Ӄf�[��������������ł͂Ȃ��A���ꂪ����e�A�g���V�l�}�ّO�̍Ō�̏�f��i������B �@���̌���A�V�l�R�������y����ȑO����A�q�Ȃ̒i����傫��������ϊӏ܂��₷���v�������B�������ɒP�ٌn�V�A�^�[�Ƃ��Ă̑S�����}�����b����K�[�f���V�l�}�╶�������E�V�l�}���A�O��̐l�̓��ŃX�N���[���̉������B��Ă��܂��u���Ԃ��I�v�I�Ȑv�������̂Ƃ̓G�����Ⴂ���B �i���Ȃ݂Ƀ��E�V�l�}�̏�f��i�ɏc���������̂��̂������̂́A��������������ʂ̉����ɕ\������ƁA�O�̐l�̌㓪���łقƂ�Ǔǂ߂Ȃ��Ȃ邩�炾�j �@����͒P�Ƀe�A�g���V�l�}���ق��邾���ł͂Ȃ��A�g�Ǝ�h�̃z�e�����m������̂����đւ��ɂȂ�炵���B�����ǁA�����̉f�拻�s������l����ƁA�V���ȃr���ɂ܂��f��ق�����\���͒Ⴛ���ł��ˁB�i�q�̉w���班���������炻���p�ɂɒʂ����킯�ł͂Ȃ�����ǁA���I�Ȍ��ꂪ�܂��ЂƂ�����̂͂�����Ǝ₵���B �i�Q�O�P�R�D�T�D�S�D�L�j �v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h�� �@THE PLACE BEYOND THE PINES �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�H�j  �@�x�m�g�c�s�ɏZ��ł����c���݂̂���A�e�ɘA����A�T�[�J�X�ɍs�����悤�Ȋo��������B�܂����S�������Ȃ����̍��������炵���A�����܂ł��u�T�[�J�X�ɍs�����o���v�ł͂Ȃ��u�T�[�J�X�ɍs�����悤���o���v�ł����Ȃ��̂����A����ł����o�ł͂Ȃ��ƌ������̂́A�o�C�N�ɏ�����l�����a�����[�g���̋��Ԃ̋����ő�����|���A�i����́u�����悤���o���v�ł͂Ȃ��j�u�����o���v�����邩�炾�B �w�v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h���x�Ń��C�A���E�S�Y�����O��������̂́A�܂��ɂ��̌|���ړ��V���n�Ō�����j�B����̂͂��̔ނ��ӊO�ɑ����ޏꂵ�Ă��܂��̂ɂ́A�q�b�`�R�b�N�́w�T�C�R�x�Ɠ��l�ɋ�������邪�A����͕���̍\���Ɛ[���ւ���Ă���B��f���ԂP�S�P���̂��̍�i�A�f��R�{���̓��e�Ȃ̂ł���B���邢�͂R�b����Ȃ�A�쏬�����A�P�{�̉f��Ɏd���Ă��Ƃ�����ۂ��B �@�ŏ��̃p�[�g�̓S�Y�����O������j�Ō^�̒j���[�N���A�m��Ȃ��Ԃɂł��Ă������q�Ƃ��̕�e���~�[�i�i�G�o�E�����f�X�j��{�����߂ɁA��s�����Ɏ����߂�b�B����͂����̕����ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A���łɑ��̒j���ƈ��肵����炵��z���n�߂Ă������~�[�i�́A�ނ��o���̐n�̂悤�ȃ��[�N���ƑP�I�Ɏ��������Ɗւ������ڂ��Ƃ��邱�Ƃɍ��f����B �@��Q�̃p�[�g�́A���[�N��ǂ��Ă����V�Čx���̃G�C�u���[�i�u���b�h���[�E�N�[�p�[�j���A���s�����x�@�g�D�̒��ŋ��n�Ɋׂ�A���ƌւ����邽�߂ɗ����オ��b�B�Ƃ����Ă��G�C�u���[���g�A�~�X�^�[�E�A�����J�I�Ȑ��`���ł͂Ȃ��A�ނ���v�Z�����j�ł��邾���ɁA�ς�҂̓X�g�[���[�ɒP���ȑP���̕������Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@��R�̃p�[�g�͂P�T�N��B�X�|�C�����ꂫ�����G�C�u���[�̑��q���A�܂�����炷���[�N�̑��q�Ɉ������e����^���Ă����B���[�N�̑��q�́A�����̕��e�ƃG�C�u���[�Ƃ̈�����m��A���Q�S�������点��B�l�I�ɂ́u����̃J�^�J�i�\�L�{�_�T������v�Ƃ����p�^�[���̖M��͍D���Ȃ��̂����A�{��́u�h���v�̓X�g�����D�ɗ������B �@�S�Y�����O�ƃN�[�p�[�́A�������N�Ђ��Ђ��Ɛl�C�㏸���ŁA���������U���Ă��炦�Ă��邵�A�����d���ʼn����Ă�����B�����ēE�r�{�̃f���N�E�V�A���t�����X�́A����ȂQ�l�̃X�^�[���Ɉˑ����Ȃ��A���ɂ܂��߂ȉ��o�������B���[�N�ƃG�C�u���[�Ƃ����L�����N�^�[�ɂ́A�P���ȑP�ƈ��Ƃ̓_�ł͊����Ȃ��A�l�Ԃ̕��G�ȋƂ��_�Ԍ�����B �@�V�A���t�����X�̐^�������S�Y�����O�ƃN�[�p�[�ȏ�ɔ��f����Ă���̂��A�G�o�E�����f�X���B�n���E�b�h�f��ɓo�ꂷ�郉�e���n�����́u�z�b�g�ŃS�[�W���X�v���u�������ږ��v�̂ǂ��炩�ł���ꍇ�������̂����A�����f�X�͌��킸�ƒm�ꂽ�O�҂̓T�^�B�Ƃ��낪�{��̔ޏ��́A�������o��̃V�[������S�R���l�Ɍ����Ȃ���ˁB�X�b�s���ۂ����A���͌��܂��Ă��Ȃ����A�����L�ӂ�Ղ�B����ł��i�Ƃ������A����䂦�Ɂj�����f�X�͊m���Ɉ��ނ����B�������₩�ɕ�炵�Ă������������Ȃ̂ɁA�^�C�v�͈Ⴆ�NjƂ̐[���Q�l�̒j�ɐl��������������郍�~�[�i���������B �@���~�[�i�ƌ������A���[�N�̎q�����䂪�q�Ƃ��Ĉ�Ă鍕�l�j���R�t�B�i�}�n�[�V�����E�A���j�̑��`�������B�ϋq�͓����A�S�Y�����O�Ɋ���ړ����ĊςĂ��邩��A�u�V���O���}�U�[�̎�݂ɂ�����ŁA���~�[�i�����̂ɂ��Ă��܂����C���ȓz�v���Ǝv���̂����A���ɂ��炸�B���ۂ̂Ƃ���A���ߓI�ȃ��[�N��A��S�I�ȃG�C�u���[�Ƃ͑ɂ��Ȃ��A����Ίϋq�̗ǐS�̉��g�Ȃ̂��B�R�t�B�����}�Ȃ�����ЂƂ��ǂ̐l���Ƃ��ĕ`����Ă��邩��A���t�̒[�ɐl�퍷�ʈӎ����̂�������G�C�u���[�̑��q���A�Ȃ��̂��ƃN�\�b�^���Ɍ�����B �@�h���}���������ł͂Ȃ��A�A�N�V�������o�ْ̋������Ȃ��Ȃ��̂��́B���ł��������郋�[�N�ƒǐՂ���G�C�u���[���A�������h���J�����Œǂ����V�[���͈������B�|�X�g�v���_�N�V�����ł��Ȃ�̃R�}�������Ă���̂ł͂���܂����B���̂��߂Ɋϋq�͐S�I�����h�邪����A��ʂ���ڂ𗣂����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B �@���Ȃ݂ɕ���ƂȂ�̂̓j���[���[�N�B�̓c�ɒ��X�P�l�N�^�f�B�ŁA���z�[�N��ɗR�����邱�̒������p��ɒ����Ɓu�v���C�X�E�r�����h�E�U�E�p�C���Y�i���̌������̏ꏊ�j�v�ɂȂ�̂��Ƃ��B���`��A����Ȃ��̂����̂܂ܖM��Ɏg���Ă��Ȃ��B��͂�V���v���Ɂw�h���x�ł����Ăق������������B �i�Q�O�P�R�D�T�D�S�D�L�j �I�Y�@�͂��܂�̐킢�@�@OZ: THE GREAT AND POWERFUL �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�����m�w�I�Y�̖��@�g�x(1939)�̑O��杁B�������|���̃y�e����Y�������I�Y�������ɂ��āu�̑�Ȗ��@�g���v�̍��Ɏ��܂����̂����A�V�S�N�̎����o�ĉ�肷�������B �@�R�X�N�ł̒��쌠�̓��[�i�[�������Ă���̂������ŁA����̃f�B�Y�j�[�łɂ͋���ɂ����������̃��`�[�t���o�Ă��Ȃ��B�Ƃ͂����u�������E�̓��m�N���A�I�Y�̍��͑��V�R�F�v�Ƃ����R�X�N�ł̃L���Ƃ�������A�C�f�A�����̂܂ܓ��P�i���p�H�j����Ă��邠����ɁA�m�I���L�����s�ޖ����Ɠ�����\��Ă��܂��ˁB �@�P�X�W�V�N�́w�C�[�X�g�E�B�b�N�̖��������x�ł́A���̂���{�������V�F�[���A�~�V�F���E�t�@�C�t�@�[�A�X�[�U���E�T�����h���̋������b����Ă��A�{��ł̓~�V�F���E�E�B���A���Y�A���C�`�F���E���C�Y�A�~���E�N�j�X�������ɕ����Ĕe�������B �@���C�Y�ƃN�j�X���o���Ƃ����ݒ�͉��ƂȂ��[�����B��̌n��������������ˁB�ʔ����Ǝv�����̂́A���{�l�̃C���[�W�ǂ���A���̂Q�l���u���������v�ɁA�����ăE�B���A���Y���u���������v�ɃL���X�e�B���O����Ă��邱�ƁB�u���ǂ���v��u�L�c�����ρv�ɂ��ӂꂽ���m�����̒��ɂ����Ă��A����ς�N�b�L�������Z����͖����C���[�W�A�ۂ������n���Ȋ�͐����C���[�W�ł���炵���B �@�q�[���[�ƊԈႦ��ꂽ�������A��x�͉����̔���͂��������A�����Ȃ�ł͂̓��Z�����Đ^�̃q�[���[�ɁB�悭����ؗ��Ăƌ����Ă��܂�����܂ł����A���������X�g�[���[�͍��܂ƍċN�A���Ȕے�Ǝ��ȍm��̃o�����X����悭�ۂĂ�̂ŁA���R�Ɋϋq���爤�����i�ŋ߂ł̓A�j���f��́w�����S�x�������f�L�������j�B �@�W�F�[���Y�E�t�����R������`���P�Ȋ�p�t���A�������I�Y�̍��Ŗ��@�g���ɍՂ�グ���A�����ƕ���ɂ��ėL���V�B�������������ɂ́A����ȃI�Y�̔ڏ����͂����ʂ��B���n�ɗ������ꂽ��l���́A������̂��߂ł͂Ȃ��A�����ɋꂵ�ޖ��O�i�ƁA����̌ւ�j�̂��߂ɗ����オ��E�E�E�B �@�T���E���C�~�ēƋr�{�Ƃ����́A�I�Y���������E�Ŏg���Ă����X�q��ԁA�ڒ��܂Ƃ�������p�̏�������A���̂܂܉f��̏�����Ƃ��Ă��������B�I�Y���Ō�Ɏg���u��Z�v���A�R�X�N�ł̃X�g�[���[�ƌ����Ƀ����N�������A�C�f�A���f���炵���B �@�����̏�������䂦��͎������啨���Ɓi�������́A�啨�ɂȂ��Ɓj���Ⴂ���Ă��邱�ƁB���������ɂȂ��Ď������Ȃ݂�A�ӊO�ɑ啨���m��Ȃ����Ƃ����Ēm���Ă���B�����ɗF��̗͂�������ΕS�l�͂��E�E�E�ƁA�Ȃ���������f�B�Y�j�[�f��̏p���Ƀn�}�����C�������A�㖡�͌����Ĉ����Ȃ��B������̃T���E���C�~�ɂ܂ł���ȉf����B�点���Ⴄ�����肪�A�f�B�Y�j�[�����̐^�́u���́v�Ȃ�ł��傤�ˁA�����ƁB �i�Q�O�P�R�D�R�D�Q�Q�D�L�j �W�����S�@�q���ꂴ����@�@DJANGO UNCHAINED �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@����ς�^�����e�B�[�m�̉f��͖ʔ����킠�B �w�W���b�L�[�E�u���E���x(97)�ȍ~�͊����̂̂悤�ȉf�����ē��Ă����Ǝv������A�O�X�N�́w�C���O�����A�X�E�o�X�^�[�Y�x�Ŋm�M�ƓI�ȍău���[�N�B�����ĂR�N��̖{��ŁA�܂��܂��f��t�@���̊��т���������B �@�����[���̂́w�C���O�����A�X�`�x�Ńi�`�X�h�C�c��O��I�Ɉ��ʂɂ����^�����e�B�[�m���A���x�́u���l���ʂ̂Ȃ��h�C�c�v�Ƃ̑Δ�łP�X���I�̕č����l�Љ�����ʂɂ��Ă���Ƃ���B�����A�f���ʔ������邽�߂Ȃ牽�ł�����Ȃ�ł��ˁB�z������ɁA�^���͋`���ɋ���ĂƂ��A�Љ�����e�������Ƃ��ł��̂Q����B�����킯�ł͂Ȃ��Ǝv���B�i�`�X�����l���ʂ��A�ނɂƂ��Ă͉f���ʔ������邽�߂̑f�ށB���̂����ς肵�������́A�����������������قǂ��B �@����ɂ��Ă��č��Љ�����x�����ɂȂ�������ł��B�ق�̔����I�O�ɍ��l�����l���Ƃ������R�Ŕ����ɂ��Ă������ŁA����ȉf�悪����Ȃ�āB���Ƃ��P�X�W�W�N�́w�~�V�V�b�s�E�o�[�j���O�x�́A���l�o�D�̃W�[���E�n�b�N�}���ƃE�B�����E�f�t�H�[���u�l�퍷�ʂƐ키�q�[���[�v�Ɏd���ĂȂ���ΐ��삷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���l���j�j�j���������f�����������āA�N���������o���Ȃ��������A�N���ςɂ����Ȃ��������낤���炾�B �@�������Q�P���I���}�������A���l�o�D�̃W�F�C�~�[�E�t�H�b�N�X�����l���E���܂���w�W�����S�x������Ă��A�^�����j�j�j�ɋ������ꂽ�Ƃ������悤�ȃj���[�X�́A���̒m�����`����Ă��Ȃ������B�I�o�}���哝�̂ɂȂ����i�Ȃꂽ�j�̂́A�P�ɔނ̌l�I�Ȏ�����l�C�Ɉˋ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�č��̔��l�Љ�S�̂����e�ɂȂ����i���邢�́A�܂Ƃ��ɂȂ����j�\��Ȃ̂��낤���B �@�܋��҂��̃V�����c�i�N���X�g�t�E���@���c�j�́A�܋���̊��m��W�����S�i�t�H�b�N�X�j��z�ꏤ���甃�����B�������W�����S��z��ł͂Ȃ��A�܋��҂��̑��_�Ƃ��ċ����A�㔼�̓W�����S�̍Ȃ��߂����߂ɁA��_����L�����f�B�i���I�i���h�E�f�B�J�v���I�j��ɑ������łE�E�E�B �w�C���O�����A�X�`�x�̂P�T�Q���ɑ����A�{����P�U�T���̒��ڂ����A�^���̉f��͒��������������邱�Ƃ��A���C���Â����邱�Ƃ��Ȃ��B����͂������A�N���̂���X�g�[���[�A�Ȃ̂���o��l���A���͓I�ȃ_�C�A���O�̑�����ʂ��B �@�����ȂƂ���A�����l�܂�悤�Ȍ�����́w�C���O�����A�X�`�x�̕������������Ǝv�����A���Ƃ��Α�_����Ɍv������j��ꂽ�Ƃ��납��A���܂݂�̌��������Ɏ���܂ł̗���͋ٔ������Q�B�܂��A�W�����S�ƍȂ̓��S��`������z�V�[���Ȃǂ́A�����炭�P���ɂ������Ȃ��f���Ȃ̂ɁA�u�������������̓����s�v�̃h���}��N��Ɉ�ۂÂ���B �@�O������v���b�g�̃J�M�ɂ�����A�M���O�̃l�^�ɂ����肷��^���̗V�т́A�{��ł����݁B����́u�O�����b���Ȃ��č��l�v�ւ̎��s�E�����ł�����킯���B �@�L�����f�B���t�����X���Ԃ�ƕ����āA�V�����c�����q�悭�t�����X���b���o���ƁA�L�����f�B�̎�芪�������������x���B�u�L�����f�B�̓t�����X�ꂪ�b���Ȃ��B�s�@���ɂȂ邩��p��Řb���v �@�h�C�c�ږ��̓z�ꂾ�����W�����S�̍Ȃ́A�h�C�c�ꂪ�b����̂ŁA�L�����f�B���~�́u�A�z�ȕč��l�ǂ��v�ɋC�Â��ꂸ�ɁA�V�����c�ƌv���b��������B �@�J���I�o���������t�����R�E�l���ɂ́A�C�^���A�������ׂ点�āA�}�J���j�E�F�X�^���ւ̃I�}�[�W����������B�u���O�̒Ԃ�͂c�i�`�m�f�n�B�c�̓T�C�����g���v�Ɩ����t�H�b�N�X�ɁA�l���́u�킩���Ă�v�B�����A��������ȁB�ނ��u����W�����S�v�Ȃ���B �@��w���݂̘b��������ЂƂB���������̑O�ɃL�����f�B���~���������悤�Ƃ����V�����c���A����Ȃ��Ƃ������B�u�̋��̃h�C�c�ł̓A�E�t�E���H�[�_�[�[�[���Ƃ����ʂ�̈��A��������A����͌����ɂ́w�܂�����܂Łx�Ƃ����Ӗ����B���Ȃ��ɂ͓�x�Ɖ�����Ȃ�����A�������킹�Ă��炨���B�O�b�h�E�o�C�v �@��ʂ̓��{�l�Ɂu�p��ŕʂ�̈��A�͉��ƌ����܂����H�v�Ɩ₦�A�命���̐l�́u�O�b�h�E�o�C���v�Ɠ������Ȃ��������H�@�����ĉ��Đl�Ƙb���߂����ɂȂ��@������Ă������A�ʂ�ۂɑP�ӂ��ӂ��u�O�b�h�E�o�C�v�������āA����̖ڂ�_�ɂ����Ă��܂��B �@���������L�p�ȉf��͂��В��w���ɂ����Ăق����Ǝv���̂����A�����Ǝc�O�A�{��͂q�P�T�w�肾�������B �i�Q�O�P�R�D�R�D�S�D�L�j �Q�O�P�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@�A�J�f�~�[�܂͎��Ƃ��Ēn���茻�ۂ̂悤�ȗl����悷�邱�Ƃ�����̂����A���N�͂܂��������̔��B�������Ȃ��Ƃɍ�i�܁A�ē܁A�o�D�S�܂̌v�U�̃I�X�J�[�����A���ׂĈقȂ��i�ɕ��z����錋�ʂƂȂ����B �@�S�����ʎZ���Ă��A�S����𐧂����w���C�t�E�I�u�E�p�C�x���ő��ŁA�w�A���S�x�Ɓw���E�~�[���u���x���R����A�w�����J�[���x�Ɓw�W�����S�x���Q����B���N�̃I�X�J�[�E���[�X�́u�n�C���x���Ȓc�q���[�X�v�Ƃ����Ђƌ��œ����Â�����̂ł͂Ȃ����B �@�����j�D�܂́w�W�����S�x�̃N���X�g�t�E���@���c���A�R�N�O�́w�C���O�����A�X�E�o�X�^�[�Y�x�ɑ����^�����e�B�[�m��i�ł̎�܁B�^���̍�i�ȊO�ł͂���قnj����Č����Ȃ�����A���̉f���Ƃ͂��̃I�[�X�g���A�l�o�D�̐��������������ЂƂ悭�킩���Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��B �@�������D�܂͖{���������w���E�~�[���u���x�̃A���E�n�T�E�F�C������Ȃ�l���B�i�^���[�E�|�[�g�}���Ɠ����ŁA�n�T�E�F�C���u�����̔��l�v�̔��e���璅���ɔ����o���Ă����B�v���[���^�[�߂��W�R�̃N���X�g�t�@�[�E�v���}�[���u�m�~�j�[�����Ƃ͂��ꂩ��o������R�O��i�̂ǂꂩ�ŋ����������ˁv�Ƃ��܂����̂ɂ͔��B �@�剉�j�D�܂́w�����J�[���x�̃_�j�G���E�f�C�����C�X�B�X�s�[�`�ł͉p���l�̎������č��哝�̂������A�č��l�̃������E�X�g���[�v���T�b�`���[���p����������������A�u��������������ł��v�Ƃ����W���[�N�Ɏd���Ă��B �@�剉���D�܂́w���E�ɂЂƂ̃v���C�u�b�N�x�̃W�F�j�t�@�[�E���[�����X���A�w�[���E�_�[�N�E�T�[�e�B�x�̃W�F�V�J�E�`���X�e�C����}���Ċl���B���̂Q�l�A���ɑ�����ɂ��݂����Z�������������B �@�����č��N�̔o�D�w�̎�܃X�s�[�`�͔����B���@���c�͉��Z�ƂȂ�Ɗɋ}���݂Ȃ̂ɁA�f�ł̂���ׂ�͍T���߂����A�f�C�����C�X�͂͂�����b�����肾�B�n�T�E�F�C�ƃ��[�����X�̓X�s�[�`���p�t�H�[�}���X�̏�ɂ���قǃX���Ă��炸�A���Ƃ����Ċ��ɂ܂��Ēe����ł��Ȃ��A���S�n�̂܂܌^�ʂ�̊��ӂ��q�ׂ邾���ɂƂǂ܂����B �@���̓_�A����ł����̂́A�w�A���S�x�̃v���f���[�T�[�Ƃ��č�i�܂��l�������x���E�A�t���b�N���B��������A�X�L�����_�������������������A�ē܂̃m�~�l�[�g�������N�̎����B����ȏ��X�̟T��������Ă̎�܂����������ɁA�u������Ǒ��l�����ނȁv�u�l���A�K���ł��̂߂���邯�ǁA�厖�Ȃ̂͗����オ�邱�Ɓv�Ƃ��������t�ɂ́A�ނ́g���h���������Ă����B�������Ԃ����Ȃ蒴�߂��Ă����͂��Ȃ̂Ɂu�ǂ��o�������f�B�v����o���Ȃ������̂́A��ẪA�J�f�~�[����猩�Ă������I�ȃX�s�[�`�i���邢�́A�������̎���X�s�[�`�j���������炾�낤�B �@�ē܂́w���C�t�E�I�u�E�p�C�x�̃A���E���[���A�w�u���[�N�o�b�N�E�}�E���e���x(05)�ɑ����Q�x�ڂ̎�܁B�m���ɑf���炵����i�ł͂��������ǁA���`��A���̉f��Ɏ剉�����̂́A���Z�̌o�����Ȃ������Ⴂ�j�D�ƁA�b�f�̃g�������B������̋L�҉�ŃA�t���b�N�������Ă������ǁA���N�̊ē܂ł́w�[���E�_�[�N�E�T�[�e�B�x�̃L���X�����E�r�O���[�A�w���E�~�[���u���x�̃g���E�t�[�p�[�A�w�W�����S�x�̃N�G���e�B���E�^�����e�B�[�m�炪�m�~�l�[�g����R�ꂽ�B�A�J�f�~�[����̖ʁX�A������Ɗ���Ă炢��������Ȃ����ȁB �i�Q�O�P�R�D�R�D�S�D�L�j �t���C�g�@�@FLIGHT �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�e�n�_�i�j  �@����̓t���C�g�i��s�j�̉f��ł͂Ȃ��B�\���҂ŃC���[�W����悤�Ȕ�s�@���̂̉f��ł��Ȃ��A�p�C���b�g�̉f��ł����Ȃ��B����̓A�����̉f��ł���B �@��l���̃E�B�g�J�[�i�f���[���E���V���g���j�́A�����������Ƃđ�𗁂тāA�斱�̒��ɂ��}�����B���܂��ɋ@���ɓ����Ă�����A��������q�p�̃~�j�{�g�������Ⴄ�n���B����s�\�ɂȂ�����s�@�������s���������ăq�[���[�ɂȂ������Ǝv������A��������A���R�[�������o����đ{���̑ΏۂɁE�E�E�B �@�ϋq�ɂƂ��ăg���b�L�[�Ȃ̂́A���̂̌����͋@�̂̕s��ł���A�E�B�g�J�[�͌����ɑ����̖����~�������c�̒B�l���ƒm���Ă��邱�ƁB��������ނ̉���������̂��B�����Ŏ������̓n�b�ƋC�Â��̂��B�����ς���ĎԂ��^�]����̂��i���Ƃ����̂��N�����Ȃ��Ă��j�ƍ߂Ȃ̂�����A�����ς���ė��q�@�𑀏c����̂͂����Əd�߂���ˁA�ƁB �@�������E�B�g�J�[�͖җ�Ɉ�����������B�ے�A�U��A�_�B��B�����̏斱���ɂ������ɗL���Ȕ��������߁A�ېg�̖S�҂̂悤�ɂȂ�B���x������f�Ƃ��Ƃ����݂邪�A�A�����̔߂����A���͈ˑ��ǂȂ���Ȃ��Ƌ��ق��A���ǂ͌��̖؈���ɁB�����������邤���ɁA���̒����ψ���̒Nj��̖���́A�E�B�g�J�[���痣��Ă����B�����Ă���̂́w�g���[�j���O�f�C�x�ň��t�̌����s�������f���[�����B�ϋq�́u�܂��������@�̔������������蔲���Ă��܂��̂��v�Ǝv�������E�E�E�B �@�����A�w�t���C�g�x�́w�g���[�j���O�f�C�x�ł͂Ȃ������B�u�U��̌����v���ؖ����ꂩ�����Ō�̌�����ŁA����̕ېg�̂��߂ɂ͂���قǃE�\���d�˂��E�B�g�J�[���A�u�����Ȃ��́v���������ɐ^�������̂��B �@���̐́A�u�o���܂�߂܂����A����Ƃ��l�Ԃ�߂܂����v�Ƃ��������L�������������ǁA�E�B�g�J�[�͍Ō�̍Ō�Ɂg�l�ԁh�ɂƂǂ܂邱�Ƃ�I�B�u���ƂP�E�\�����Ή������Ȃ��p�C���b�g�𑱂���ꂽ�̂ɁA���̃E�\�����Ȃ������v�ƌ��E�B�g�J�[�̓Ɣ����A�ς�҂̐S�ɐ[�����S���ĂыN�����B�l���ǐS���т����Ƃ̓���Ƒ������A��������ƍl�������Ă����Ǎ�ł���B  �@�b�͕ς�邪�i�{���͕ς���Ă��Ȃ��̂����j�A���̍�i�̓E�B�g�J�[�̏�̃V�[���Ŗ����J����B�f��̕��@���炷��A���̒m���x�̒Ⴂ�A�h��ȗe�e�̃��e���n���D�i�i�f�B�[���E�x���X�P�X�j�������鑊����́A�Ȃ�X�e�f�B�ł͂Ȃ��A�����E�i�C�g�E�X�^���h���B �@�Ƃ��낪���̑�����A���̊��ɉ�ʂɉf��߂��Ȃ̂ł���B�f���������Ȃ��ϋq�Ȃ炻�̃E���g���S�[�W���X�ȃo�X�g�Ɍ��Ƃ�邾���ŏI��邩������Ȃ����A�x�e�����̉f��t�@���̓��ɂ͏����Ȉ�a�����ނ��ނ��Ɖ萶���o���B���̌�̃V�[���Ŕޏ��������̂b�`���Ɣ�������ɋy��ł��A���̈�a���͊��S�ɂ͕��@����Ȃ��B �@���o�[�g�E�[���L�X�ē̐[�d�������킩��̂́A���̂Q���Ԍ�ɃE�B�g�J�[��������Ő^������������i�ɂȂ��Ă��炾�B�f���Ƃ��āA����ȂƂ���܂Ōv�Z���ăV�[����g�ݗ��ĂĂ����ł��˂��B �i�Q�O�P�R�D�Q�D�P�P�D�L�j �N���E�h�E�A�g���X�@�@CLOUD ATLAS �i�Q�O�P�Q�A�āA�����F������q�j  �@����͂�A�������낵���X�P�[���̑傫�ȍ�i���B��f���ԂP�V�Q���A�ēR���A����͂P�X���I����Q�S���I�ɂ܂�����U�̎���B �@��������Q�{���R�{�ɕ����č���Ă����ƌ��������Ȃ�Ƃ��낾���A�e����̕���Ɠo��l�������ڂɃ����N�������Ă��邩��A�����������Ȃ������̂��낤�B����ł��P�N�[���̃e���r�h���}�Ɏd���Ē����A�����������������Ȃ����Ǝv���Ȃ����Ȃ��B �@����̓f�C���B�b�h�E�~�b�`�F���̓��������B�㉺���e�R�V�U�y�[�W�������삾����A���̂��炢���ڂɂȂ�̂���ނȂ����B�������������������ɁA��f���Ƀg�C���ɍs�������Ȃ�q�����o�������B�������肩������g��ł��邩��A�߂��Ă������ɂ͂�������u���Ă��ڂ�ɂ���邩������Ȃ��B �@���ہA�g�C���ɗ����Ȃ����������傢�ɍ��������B���ꂩ��ӏ܂������́A���߂Ċe����̒��S�l�����N�������ł��������Ă����ƁA�����ԓ����ł��邾�낤�i�O��`������ƃg���E�n���N�X���S�҂̎���Ɏv���邪�A���̂悤�Ƀ~�X���[�h����Ă��܂��ƁA�����炭�X�g�[���[�����܂����ɓ���Ȃ��j�B �@�P�X���I�̓쑾���m�œz�ꐧ�x�ɋ^�O���o����ٌ�m�i�W���E�X�^�[�W�F�X�j�B �A����O�̃X�R�b�g�����h�œV�ˍ�ȉƂɎt�����鉹�y�Ɓi�x���E�E�B�V���[�j�B �B�P�X�V�O�N��̃A�����J���C�݂Ō����̕s����Njy����L�ҁi�n���E�x���[�j�B �C���ネ���h���ŃC���`�L�o�ŎЂ��c�ޘV�ҏW�ҁi�W���E�u���[�h�x���g�j�B �D�ߖ����̊؍��ŃE�G�C�g���X�Ƃ��Đ����郌�v���J���g�i�y�E�h�D�i�j�B �E���������̃n���C�Ől�ޑ����̌������炳�ꂽ���M�����i�g���E�n���N�X�j�B �@���ゲ�ƂɎЉ�w�i�͂܂�ňႤ���A�f��̃W�������������猾���Ă����j���A�q���[�}���h���}�A�Љ�h�A�~�X�e���[�A�R���f�B�A�r�e�A�A�N�V�����ƁA�{���ɂ����������Ϗ�ԁB �@����ł��āA���ׂĂ̎���̃X�g�[���[�́u�}���v�Ɓu��R�v���j�ɂȂ��Ă��āA���ꂼ��̃v���b�g�Ɠo��l���i�����ď�����j��������܂����ŋ��������B�U�̂��ꂪ�V���N���������Ȃ���A�傫�ȃJ�^���V�X�Ɍ������ă_�C�i�~�b�N�ɋ삯�オ���Ă����N���C�}�b�N�X�͈������B �@�ēE�r�{�������Ŗ��߂��̂́w�}�g���b�N�X�x�̃E�H�V���E�X�L�[�Z��E�E�E���߃E�H�V���E�X�L�[�o��ƁA�w�p�t���[���@����l�E���̕���x�̃g���E�e�B�N���@�B�D�����R�l�����Ă悭���܂Ƃ܂����Ǝv������A��L�̇@�D�E���E�H�V���E�X�L�[�o��A�A�B�C���e�B�N���@���S�����A���s���ĎB�e�����������i���̊W�ŁA�B�e�ēƔ��p�ē��Q�l���N���W�b�g����Ă���j�B �@���ʂƂ��āA�E�H�V���E�X�L�[�̎������ƁA�e�B�N���@�̔Z��������������A�������̈��Ɏd�オ�����B �@�ʔ����̂́A��L�̂U�l�Ƀq���[�E�O�����g�A�q���[�S�E�E�B�[�r���O�A�W�F�[���Y�E�_�[�V�[�����������v�L���X�g���A�e����̂��ꂼ��Ⴄ�o��l�����A���ɂ͖{�l�Ƃ킩��Ȃ��悤�ȃ��C�N���{���ĉ��������Ă��邱�ƁB �@�������e�ɉ�������ɂ́A�n���E�x���[�����l�ɕ�������A�q���[�S�E�E�B�[�r���O�������ɕ�������A�W���E�X�^�[�W�F�X���؍��l�ɕ�������ƁA���ʂ�l��̘g�������݉z���Ă��܂��B�G���f�B���O�̃^�C�g���o�b�N�Łg�햾�����h������A�u���A���̐l�������̐l�������́H�v�ƁA���C�ɂƂ�ꂸ�ɂ͂����܂��B  �@�����Ƃ��A���ꂼ��̃L���X�g��������̂́u���������������ʂ̐l���v������������A�W���E�X�^�[�W�F�X�ƃy�E�h�D�i�͇@�ł��D�ł��J�b�v���ɂȂ�A�q���[�E�O�����g�͂ǂ̎���ł��}���҂̑��Ƃ�����ɁA�����̐������͕ۂ���Ă���B�����炱���A���鎞��̐l���̃��m���[�O���A�ʂ̎���̃V�[���Ɉ�a���Ȃ����Ԃ���Ƃ�������Ƃ���������̂��B�E�H�V���E�X�L�[�ƃe�B�N���@�́A����͑�ςȘJ��ɂ��Ĉӗ~��ł���B �i�Q�O�P�R�D�Q�D�P�P�D�L�j �Q�O�P�Q�N�i���́j�x�X�g�V�I �@�Ȃ�Ńx�X�g�P�O�ł��x�X�g�T�ł��Ȃ��A�x�X�g�V�Ȃ�I�E�E�E�Ƃ͌��������Ȃ��B �@���̃��x���ő��肵����V��i���c�����̂ŁA���ƂR��������A�Q������肷��̂��ʓ|�ɂȂ����B���������A�l�̂g�o�Ȃ���B �@��N�ǂ���A�f�ڏ��́u�ǂ��������v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂������v���B�V�쒆�T��͕č��f��Ȃ̂ɁA�����邱�Ƃ��A�č����傽�镑��ɂ�����i�̓t�����X�f��́w�A�[�e�B�X�g�x�����������B �w�̂ڂ��̏�x�́A���{�f��Ƃ��āw�[��̊X ���̍��x(07)�ȗ��̃����N�C���B���̍ɂȂ�ƁA�ق�̂Q���Ԃł��l���ʂɂ������Ȃ�����A�ǂ����Ă��M��͌h���C���ɂȂ�̂����A����͋M�d�ȏE�����������B �i�ӏܑ����P�P�P�{�j �P�@�A�[�e�B�X�g�@THE ARTIST �Q�@�����E�f�C�@�Q�R�N�̃��u�X�g�[���[�@ONE DAY �R�@�̂ڂ��̏� �S�@�g�[�^���E���R�[���@TOTAL RECALL �T�@�A���S�@ARGO �U�@���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY������227���@LIFE OF PI �V�@���E�~�[���u���@LES MISERABLES �i�Q�O�P�R�D�Q�D�P�P�D�L�j ���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���@�@LIFE OF PI �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�Óc�R�I�q�j  �@�m��ɂЂǂ��M��������͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ�����ǁA�������߂��̑o�����Ȃ��̂́A �P�j��������̂܂܃J�^�J�i�ɂ����A���ϓI���{�l�ɂ͈Ӗ��s���̃^�C�g�� �Q�j�������炵��������Ԃ牺�����^�C�g�� �Ƃ����Q�ތ^���낤�B �@�Ƃ��낪�ǂ������A���̗�����g�ݍ��킹���ň��̖M�������ꂽ�f��ł���Ȃ���A���́w���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���x�́A���ЂƂ����N�����Ɋ��߂����Ǎ�Ȃ̂ł���B �@�p�Ƃ����������̌o�c�҈�Ƃ��A�C���h����J�i�_�ɈڏZ����r���ŊC��ɑ����B�n�C�e�B�[���̑��q�������ЂƂ�~���{�[�g�Ő������т邪�A�V�[�g�̉��ɂ��֖҂ȃx���K���g��������ł��āE�E�E�B �@�܂��͎�l���p�C�̑��`�������B�{�̖`���ɓ���O�Ƀe���|�悭����鐶�������́A���ꎩ�̂��P�{�̉f��Ɏd���Ă���قǁB�q���Y�[���k�̉ƒ�ɐ��܂�Ȃ���A�L���X�g����C�X�������ɂ����X�ƐS�������Ⴄ�u�ςȎq�v�Ԃ肪����U�����A����͂������������痈����̂ł͂Ȃ��A�l���݊O�ꂽ�^�����̏��Y�B����Ȕނ̎v���I�Ȑ��i�́A��̖`��������̂ɂ��傢�ɗ͂ɂȂ�B �@���N�ɂȂ������\�N��̃p�C��������C���t�@���E�J�[�����܂���i�B���ɑT�ⓚ�̂悤�Ȏ��������镗�ς�肾�����͓I�Ȑl�����A�����Ԃ�B�҂ɋ�������B �@�ē͑�p�o�g�̃A���E���[���B�C���h�ƒ������������傭���ɂ���Ɠ{���邩������Ȃ����A���m�v�z�̃G�b�Z���X����i�̃q�_�ɐD�肱��ŏG��B���Ă̊ē��B���Ă�����A���̍�i�A�܂������Ⴄ���̂ɂȂ��Ă����̂ł͂���܂����B �@�N���E�f�B�I�E�~�����_���B�e�����f�����A�܂�����ۂނقǑf���炵���B���̃V�[���̔��́A�N���Q�̌Q��̋P���A�Â��ȃv�[���ɍL���閲���B���̈��|�I�ȉf�������A�u��̊C��v��u�Y���҂�H�ׂ铇�v�Ƃ���������ȃv���b�g�����A���ɗ��ł�����B �@���낵���x���K���g�����͂��߁A�����ɓo�ꂷ��n�C�G�i�A�V�}�E�}�A�N�W���A�g�r�E�I�Ȃǂ̓��������͂�������b�f�����A���͂���ʂƌ������邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\���B �@�J�b�g�ւ��̎��ɁA�O��̉f���̈ꕔ���������c���g�V�сh���A�f��t�@���̖ڂ��������Ƃ��낤�B �@���āA�~���{�[�g�ɓ��悵���V�}�E�}��I�����E�[�^�����H��ꂽ��́A�x���K���g���ƃp�C�̃^�C�}���������B�p�C�͕K���ŋ������A�������H���Ȃ����߂ɁA�g����H�킹��B�ŏ��͎��s�ƌ����݈Ⴂ�̘A���B����ł��p�C�͏����������A���܂��A�����Ȃ��Ă����B���̐����̋L�^�́A�Ⴂ�f��t�@���ɂ����Ɖ������w���悤�B �@����ɂ��Ă��A��m��Y�����邾���Ŗ������Ȃ̂��B���߂ăg�������Ȃ���A���������y�ɋ������ꂽ�̂ɂƎv���Ƃ��낾���E�E�E�B �@�I�ՂɂȂ��ăp�C�̌�郂�m���[�O�����ɈӋ`�[���B�u�g�������Ȃ���Ύ���ł����B�g���ɑ��鋰�|���ْ����݁A�G�T���m�ۂ��邱�Ƃ���X�̖ڕW�Ƃ��Đ�����ꂽ�v �@�Ȃ�قǂ�����������Ȃ��ȂƎv���B����������Ƃ����y�ȓ���I��҂��}���ɎЉ�I�p�l�ɂȂ��Ă��܂�����A�t�Ƀ{�P�V�l�ɉƎ��𗊂�r�[�ɃV���L���Ƃ����Ƃ���������͂悭���ɂ���Ƃ���B�R�����V���ł͂Ȃ�����ǁA�l�ɂ͑�����䅓�h����K�v�Ȃ̂�������Ȃ��B �@���������A�Ј������g����u���b�N��Ƃ̌�����Ɏg����ƍ�����ǁB �i�Q�O�P�Q�D�P�Q�D�R�O�D�L�j ���E�~�[���u���@�@LES MISERABLES �i�Q�O�P�Q�N�A�p�A�����F�Γc�q�j  �@����͌��킸�ƒm�ꂽ�r�N�g���E���S�[�̂P�X���I���w�B�{���t�����X�ł͂��т��щf�扻����Ă��āA�W�����E�M���o���A���m�E�o���`�����A�W�������|�[���E�x�������h�ȂǁA������������d�����剉�߂Ă���B �@���A��r���Ėʔ����̂́A�p��łŐ���N���߂��r���E�A�E�O�X�g��i�i�X�W�N�j���낤�B